本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛 。

缅甸蟒

缅甸蟒是我国体型最大的蛇 , 最长可达8米左右 , 主要分布在我国南方 , 喜欢生活在原始的热带雨林中 , 在靠近水源的地方能够找到它们 。

缅甸蟒以体型巨大著称 , 尽管吉尼斯世界纪录认定网纹蛇为世界上体型最长的蛇 , 但是缅甸蟒的长度与网纹蛇不相上下 , 成年缅甸蟒体长可达7米左右 , 体重约91公斤 , 并且缅甸蟒终生都在不断生长之中 。

和其他蛇类一样 , 缅甸蟒也是以鸟类、哺乳动物等为食 , 不过在美国地区 , 缅甸蟒属于入侵物种 , 没有了天敌的制约 , 这里的缅甸蟒幼崽成活率很高 , 而且敢于和当地的短吻鳄为敌 , 给美国佛罗里达州的大沼泽一带的食物链产生严重的生态问题 。

缅甸蟒虽然是我国体型最大的蛇 , 不过它们只在我国南方会出现 。 这是因为缅甸蟒属于变温生物 , 它们的体温会根据外界环境的变化而变化 。

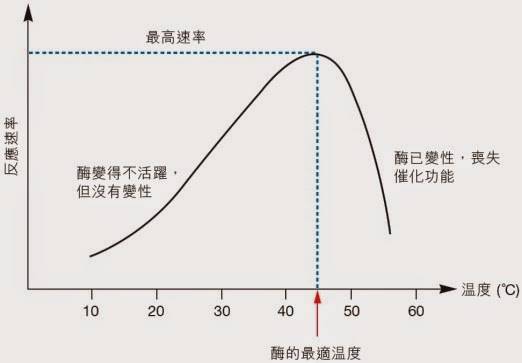

但是生物体内的细胞活动 , 离不开生物酶的催化 , 而生物酶只有在适宜的温度范围内会表现出活性 , 当外界温度高于或者低于生物酶适宜的温度时 , 生物酶就会变得不再活跃 。

当生物酶变得不再活跃时 , 此时生物能够制造能量的效率就会大打折扣 , 从而导致它们行动受到影响 。 比如:蛇在外界温度低于15℃时 , 就会进入冬眠 , 这就是因为此时外界环境温度较低 , 生物酶不活跃 , 从而导致它们行动变得缓慢 。

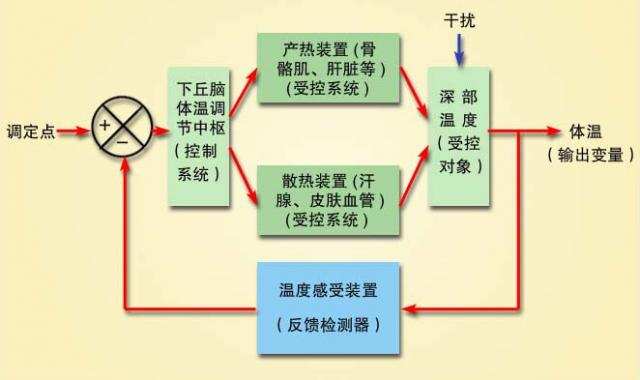

人类之所以不受外界环境的影响 , 是因为人类属于恒温生物 , 会消耗自身能量维持体温 , 从而使自己状态永远处于巅峰 。

缅甸蟒之所以只在我国南方地区出现 , 是因为蛇的体型越大 , 要求外界的温度越高 , 否则体内的热量不足以维持它们较大的体型 。

美国缅甸蟒危机

缅甸蟒在我国属于国家一级保护动物 , 故意伤害或者捕猎缅甸蟒的行为都会受到法律的制裁 , 然而在美国缅甸蟒却属于可以随意猎杀的物种 , 这是因为缅甸蟒在当地泛滥成灾 , 对当地生态环境造成严重的破坏 。

最初缅甸蟒进入美国是以宠物的身份 , 宠物商人们为了获取利润 , 把原本并不适宜当作宠物饲养的缅甸蟒面向公众出售 , 而公众们在饲养后发现 , 缅甸蟒的体型越来越大 , 甚至超出自己的想象 。 面对这一现象 , 没有处理经验的饲主会直接将缅甸蟒放生到野外 。

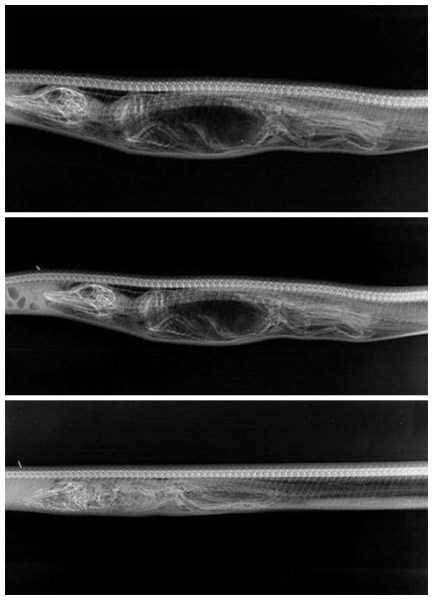

当越来越多的缅甸蟒被放归野外后 , 当地的生态系统开始发生崩溃了 。 佛罗里达州地区温度较高 , 而且有大片的沼泽地带 , 非常适宜缅甸蟒捕食和生存 。 再加上缅甸蟒繁殖率较高 , 研究人员曾经从一只雌蟒的肚子里发现了80多枚蛇卵 。 当这里的缅甸蟒越来越多时 , 它们就在这里占山为王 , 危害这里的动物们 。

首先遭受缅甸蟒攻击的是当地的鸟类和小型哺乳动物 , 继而是生活在沼泽中的美国短吻鳄 , 当地人甚至观察到一只缅甸蟒吞下短吻鳄后 , 由于短吻鳄过于巨大以至于缅甸蟒肚子被撑破的画面 。

由于缅甸蟒的泛滥已经对当地生态环境产生了威胁 , 所以当地每年都会捕杀缅甸蟒 , 甚至从印度国家引进捕蛇人专门捕杀缅甸蟒 。 在2005年时 , 短短几个月当地就捕杀了超过230条巨蟒 , 由此可见它们的数量多么惊人 。

缅甸蟒不仅会攻击动物 , 超过5米的缅甸蟒甚至能杀死一个成年人 , 如果是没有经验的捕蛇人 , 进入到这里时很容易被缅甸蟒攻击 。 不过当缅甸蟒吃完食物之后 , 也是它们最为虚弱的时候 , 此时它们会找一个安静、不容易受到打扰的地方慢慢消化食物 。

缅甸蟒的消化能力非常强 , 不仅能把对方的骨骼肌肉等消化干净 , 甚至连难以消化的甲片、毛发都能消化得很干净 。

在缅甸蟒大量进食之后 , 它们的行动能力就会受限 , 而且也不愿意再攻击别的动物 。 不过如果在此时打扰到了它们 , 它们有可能将腹内的食物吐出 , 然后逃之夭夭 。

尽管美国这些年来一直在消灭该蛇 , 甚至开发了蛇食谱 , 但入侵生物一旦在当地扎稳脚跟就难以被彻底消灭 , 因此当地生物依旧生活在缅甸蟒的阴影之下 。

总结

【缅甸蟒|我国体型最大的蛇,在美国被肆意猎杀,我国却偏偏要保护】缅甸蟒虽然是我国体型最大的蛇 , 但它在我国数量并不多 , 分布范围也不广泛 。 而我国境内最大的陆栖毒蛇是眼镜王蛇 , 又叫过山峰 , 相比于缅甸蟒而言 , 过山峰在我国的知名度更高一些 。

推荐阅读

- 通信运营商|我国现有行政村已全面实现村村通宽带

- 生物化学|我国卓越科技论文总体产出持续增长

- 预定|我国成功发射通信技术试验卫星九号

- 生物地球化学过程|我国科学家发现第五条甲烷产生途径

- 谢存|工信部谢存:我国现有行政村已全面实现村村通宽带

- 国际主流|“妈祖”填补我国海洋环流数值预报领域空白

- 近亲繁殖|我国东北虎种群增长迅速 但近交风险不容忽视

- 运载火箭|我国成功发射通信技术试验卫星九号

- 通信|我国成功发射通信技术试验卫星九号

- 影响|我国东北虎种群增长迅速 但近交风险不容忽视