佐剂“诞生”于一项“有趣”的试验?疫苗为何要添加佐剂?常用的佐剂有哪些?它是怎么发挥作用的?未来的佐剂还会有哪些奇特的东西?

撰文 | 扎里亚·戈维特

“有趣”的试验

1925年 , 加斯顿·拉蒙着手进行了一项几近被他描述为“有趣”的试验 。

在这项实验的早几年前 , 这位法国兽医在给马注射新型白喉疫苗时偶然发现了一种现象:一些马的注射部位起了脓肿反应 , 这些出现脓肿反应的马更易产生更强的免疫反应 。 这让他开始思考他还可以在疫苗里添加什么来提高这种情况发生的可能性 。

在接下来的一年中 , 拉蒙试着自主在疫苗里加了一系列奇特的成分 , 这些成分似乎是基于他碰巧放在厨房橱柜里的东西 。 他不幸的动物“病人”在注射白喉疫苗时顺带被注射了木薯、淀粉、琼脂、卵磷脂(一种通常在巧克力中发现的油乳剂)甚至面包屑 。

【免疫佐剂|疫苗中的奇妙成分】

法国兽医加斯顿·拉蒙在1920年代早期对佐剂的实验中使用了家庭主食 , 如面包屑丨盖蒂图片社

实验非常成功:接种了包含以上“拉蒙混合剂”疫苗的动物产生的抗体明显多于未接种“拉蒙混合剂”疫苗的动物 , 注射了前者的动物可以更好地预防白喉 。 因此 , “佐剂”领域诞生了(佐剂英文单词adjuvants来源于拉丁词“ adjuvare” , 意为“帮助”或“援助”) , 佐剂是可以添加到疫苗中以使其更有效的物质 。 现在 , 它们已经被广泛使用 , 而且添加的成分比最开始时还奇特 。

常用的佐剂

最常用的佐剂是铝 。 在大多数疫苗中都发现了这种化学物质 , 如白喉、百日咳破伤风(百白破)疫苗 , 以及可预防甲型肝炎、乙型肝炎、人乳头瘤病毒、日本脑炎、乙型脑膜炎、炭疽、肺炎球菌和乙型流感嗜血杆菌的疫苗 。

其他常见的佐剂包括角鲨烯(一种由鲨鱼肝制成的油性物质) , 以及皂树树皮的提取物 , 因这种树皮被粉化后遇水可起泡 , 通常被安第斯马普切人用来制造肥皂 。 最新(尚未获得许可)的一些佐剂可能是所有产品中最奇特的 , 例如分离出来的细菌鞭毛和由空的细菌皮肤制成的“细菌幽灵” 。

据估计 , 疫苗每年可挽救两三百万条生命 , 阻止了众多终身残疾的发生 。 在这些成就中 , 佐剂的功劳没有人能够确切地量化 。 但可以明确的是 , 通过激发人体更活跃地对疫苗产生反应 , 这些佐剂可以使疫苗更加有效 , 并且可以更长久地保护人们 。 在某些人群例如老年人中 , 如果没有这些佐剂 , 某些疫苗根本发挥不了效力 。

大连理工大学的化学工程师孙冰冰表示:“如果没有佐剂 , 抗体通常可能会在几周或几个月后消失 。 但是添加了佐剂 , 抗体可能会持续数年 。 ”他以某些类型的乙肝疫苗为例做了说明 , “如果这些疫苗不包含佐剂 , 人体内产生的抗体量将非常低 。 实际上不含佐剂的疫苗没有诱导抗体产生的能力 。 ”

一个多世纪以来 , 这些像是随机的佐剂成分为何对疫苗如此重要 , 仍然是一个谜 。 现在 , 科学家们正在争相揭露这个谜底 。

为何选择佐剂

首先 , 尽管疫苗中添加佐剂这一概念可能听起来令人震惊 , 但事实上它们的含量很少 。 一般的疫苗剂量中 , 铝含量低至0.2mg , 这相当于单粒罂粟种子的重量 。 有充分的证据表明佐剂不会导致严重的副作用 。

疫苗中的铝佐剂总是以盐的形式出现 , 例如氢氧化铝丨盖蒂图片社

实际上 , 安全性是考虑佐剂能否得到普及的首要原因 。 早在1970年代 , 一位儿科神经病学家约翰·威尔逊就在皇家医学会上发表了演讲 , 他声称有36名儿童获得了脑损伤–并错误地将其归咎于百日咳疫苗 。 该事件引起了长达十年的争议 。 尽管这是一个对疫苗的误解 , 但经新闻采访人员报道 , 这个故事不久后便占领了头版头条和黄金时段的特约节目 。 在接下来的几年中 , 英国百日咳疫苗的接种率暴跌了一半以上(因此造成了百日咳发病率上升) , 而在某些国家 , 这种疫苗的接种率甚至完全停止了 。 尽管一些初步研究表明百日咳疫苗与脑损伤之间似乎存在着某种联系 , 但这些研究的有效性受到质疑 , 随后的许多大规模研究未能找到足够的证据来支持这一论点 。 但不得不承认 , 疫苗确实会产生了一些轻微的即时副作用 , 例如发烧 , 这很容易与更凶险的后果混淆 。 严重的副作用是极为罕见的 。 但是 , 对百日咳疫苗的误解确实促使科学家开始寻求新的疫苗生产方法 。 在这之前 , 大多数疫苗是使用通过某种方式削弱过的活微生物制成的 , 这样做可以使其具有较低的传染性或危害性 , 同时人体仍能够识别进而杀死或携带它们 。 当时百日咳疫苗就是这样的 , 它通常与白喉疫苗及破伤风疫苗一起注射 , 俗称“百白破”疫苗 。 这些疫苗有时会出现暂时性症状 , 因为它们模仿了自然感染 。 就像自然感染一样 , 它们产生了强有效的免疫力 , 这种强有力的免疫反应可以持续数十年 。 许多含活微生物的疫苗还意外为人类提供了一种与该病原无关的红利保护 , 至今人类仍在受益于这种红利保护 。 新的疫苗生产方式是不同的 。 在百日咳疫苗的恐慌过后 , 科学家开始倾向于在疫苗中只加入微生物的某些部分 , 例如它们产生的毒素或它们表面的成分 。 这些新疫苗既安全又容易被人体接受 。 但这么做有个缺陷 , 用这种方法生产疫苗意味着该微生物群的“免疫原性”降低了 , 即它们提供的保护作用没有那么强有力 , 并且持续时间不长 。 为了解决这一问题 , 科学家们选择了佐剂 。

铝是最古老的佐剂之一

铝不仅是最常见的疫苗佐剂 , 而且是最古老的佐剂之一 。

就在拉蒙发现添加食物成分的疫苗对马更有效的不久之后 , 英国免疫学家亚历山大·格兰尼有了另一个意外发现 。

1926年他的团队希望提纯白喉细菌产生的毒素 , 以降低其在人体内的溶解速度 。 这要求疫苗在注射部位要停留更长的时间 , 从而产生更强的免疫反应 。 为了实现这一目标 , 格兰尼尝试在疫苗中添加了铝盐 。

传闻说是因为铝恰巧是亚历山大在化学品架上看到的第一个物质 。 谁知道呢 , 也许他的化学品架是按字母顺序排列的 。 当他用新鲜制备的白喉毒素给豚鼠接种疫苗时 , 出乎意料的事情发生了 。 那些注射了毒素加铝盐疫苗的豚鼠免疫力比那些只注射了毒素疫苗的要强得多 。 造成如此差异的并不是更高纯度的毒素 , 而是铝 。

迄今为止 , 疫苗中的铝始终以盐的形式存在 , 如氢氧化铝(通常用作缓解消化不良和胃灼热的抗酸剂) , 磷酸铝(通常用于补齿水泥)和硫酸铝钾(有时用于发酵粉) 。

亚历山大认为 , 铝盐可通过与疫苗的主要成分(类似于病原体的一部分)结合 , 更缓慢地将其呈递给免疫系统 。 这可能会使免疫系统有更长的响应时间 , 从而带来更强的免疫力 。

但是 , 这个想法已经过时了 , 事实已经证明这其中的原因要复杂得多 。

一种理论认为 , 铝盐的毒性反而是其起作用的原因 。 这些毒性导致细胞释放出尿酸 , 从而激活通常与损伤有关的免疫反应 。 免疫细胞聚集到该部位 , 并开始产生抗体 。 然后 , 疫苗就起作用了 。

另一个观点则认为 , 可能是核苷酸结合寡聚化结构域样受体3(Nalp3)在起核心作用 。 2008年 , 由康涅狄格州耶鲁大学的理查德·弗拉维尔负责的一项研究中 , 实验人员通过基因工程改造过使得受试小鼠不携带核苷酸结合寡聚化结构域样受体3 , 在实验人员给这些受试小鼠注射了含铝疫苗后 , 免疫反应几乎不存在 。 但是 , 当他们尝试使用另一种佐剂疫苗(其中加了一种矿物油乳剂)时 , 这些小鼠照常产生了抗体 。

这个实验表明在普通小鼠(和人类)中 , 疫苗中的铝通过激活核苷酸结合寡聚化结构域样受体3在发挥作用 , 而核苷酸结合寡聚化结构域样受体3可作为一种提示危险开关 , “叫醒”了免疫系统的其他部分 。 免疫骑兵的到达有助于产生更强的免疫反应 , 疫苗的影响就更大 。

佐剂的工作原理核心

事实上 , 尽管佐剂的类型很多 , 潜在的机制也多种多样 , 但它们工作原理的核心似乎是——它们吸引了免疫系统的注意力 , 从而导致被注射体对病原体的记忆力增强 , 从而使疫苗产生效力 。

从鲨鱼肝脏中提取制成的鲨烯是角鲨烯中的一种关键成分丨盖蒂图片社

以鲨烯为原料的角鲨烯油是佐剂“MF59”中的关键成分 。 它已经被添加到季节性流感疫苗中 , 目前研发人员正在研究是否可以用于应对新冠的疫苗中 。 (这引起了一些争议 。 有报道称 , 如果为了让全球人口都能接种这种疫苗 , 而大规模生产这样的疫苗的话 , 大约需要杀死25万只濒临灭绝的鲨鱼 , 尽管这一估计有待商榷 。 目前已经有了人工合成角鲨烯的方法 , 希望不久将来可以大规模使用人工合成角鲨烯 。 )有人认为 , MF59佐剂是通过触发附近细胞释放趋化因子(信号化学物质) , 然后刺激其他细胞产生更多的趋化因子而起作用的 。 最终 , 这些一连串的反应吸引了免疫细胞 , 免疫细胞吸收了疫苗(包括其预防的病原体的可识别部分) , 并将其运送至淋巴结 , 从而将病原体过滤出体内并帮助识别感染 。

佐剂的未来

化学工程师孙冰冰表示:“疫苗行业的人们非常保守 , 因此 , 每当他们尝试寻找新型疫苗佐剂时 , 大多数受试的都是传统疫苗 , 因为我们知道这样安全、有效 。 ”

但是 , 相比1920年代和1950年代偶然发现的佐剂 , 科学家们开始怀疑他们是否能找到的更好的东西 。 毕竟 , 此前这些佐剂都是在DNA的结构未知、人类踏上月球前、计算机尚未面世或是无法获知房屋大小之前发现的 。

可以使用部分细菌例如沙门氏菌来制作疫苗丨盖蒂图片社

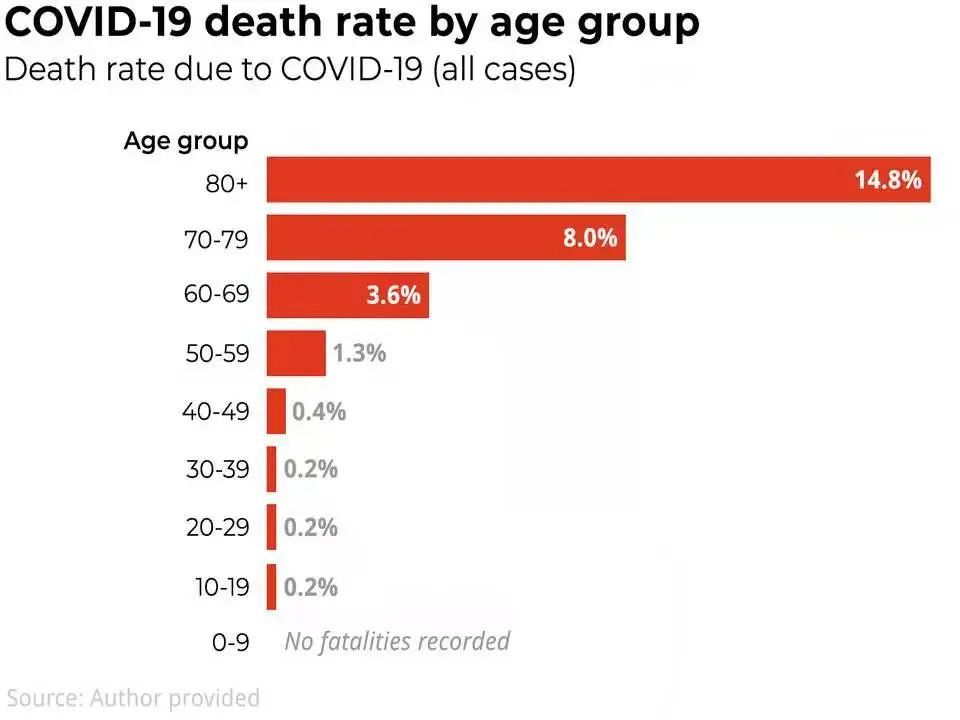

尤为重要但又极其讽刺的是 , 最容易受到感染的人往往其疫苗产生的免疫反应也最弱 。 例如 , 一种流感疫苗在65岁以上非住院人群中有77.6%的有效率 , 而在65岁以上的“虚弱的”住院人群中 , 有效率仅为58% 。 同样不少人担心新冠疫苗可能也会发生这种情况 , 因为新冠病毒80岁以上人群致死率是50岁以下人群致死率的数百倍 。

80岁以上人群的新冠病毒致死率远远高于其他年龄段丨the conversation

随着全球七旬、八旬、九旬乃至百岁的人不断增多 , 这些问题只会越来越严重 。 找到有望使现代疫苗更加有效的佐剂刻不容缓 。 一种候选物质是蛋白质鞭毛蛋白 , 它存在于沙门氏菌等细菌的鞭毛或团簇在细菌周围的鞭毛中 。 它可以通过将从细菌鞭毛上分离下来而获得 , 最近它在转基因细胞中培育已变得很普遍 。 鞭毛蛋白尚未获得用于任何人类疫苗的许可 , 但其在试验中的表现令人鼓舞 。 在自然感染细菌的过程中 , 蛋白质与免疫细胞表面的受体结合 。 这个结合会释放出一个危险信号 , 这个信号可以召集其他免疫细胞聚集到该部位 , 从而产生保护性反应 。 理论上讲 , 注射疫苗时也会发生类似这种情况 。 与其他佐剂一样 , 它们的目标是引起免疫系统的注意 , 这样疫苗才可以发挥作用 。 另一种候选物质是所谓的“细菌幽灵” , 该物质由空的细菌皮肤制成 。 具体而言 , 就是通过分裂开放的细菌细胞 , 例如大肠杆菌的细菌细胞 , 除去其他物质 , 只剩下细胞膜即可 。 像基于角鲨烯的佐剂一样 , 它们会产生化学信号 , 召集免疫细胞前往帮助 , 最大程度地提高这些免疫细胞发现疫苗的机会 。 化学工程师孙冰冰坦言:“佐剂的开发是一项繁琐的工作 , 我的意思是 , 你在提高有效性的同时必须确保安全性 , 这需要时间 。 对于传统疫苗 , 我们通常需要10到12年的时间才能获得添加新佐剂的许可 。 ”谁能料想 , 在加斯顿·拉蒙以面包屑进行疫苗佐剂试验近一个世纪之后 , 佐剂的世界可能即将面临现代化的改头换面 , 下一代的它们看起来将和最初的佐剂一样诡异 。

本文经授权转载自微信公众号“乐天行动派” 。 本文_原题_为《在疫苗里发现的奇怪成分》(The strange ingredients found in vaccines) , 作者扎里亚·戈维特 , 2020年10月28日发布于BBC官网 。

推荐阅读

- IT|全球供应25亿剂疫苗 科兴上半年营收110亿美元

- 蛋白|二代新冠疫苗来了!打了一代,还需要它吗?

- 国药|二代新冠疫苗来了!打了一代,还需要它吗?

- IT|以色列正式批准开放第四剂新冠疫苗接种 限免疫力低下人群

- IT|美国CDC:无论接种疫苗与否 民众应避免邮轮旅行

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- IT|南非研究显示两剂强生新冠疫苗可大幅降低Omicron导致的住院

- 国家|张云涛:中国新冠疫苗研发处于国际第一方阵

- 疫苗|国内首个自主研发四价流脑疫苗正式获批

- 疫苗|奥密克戎对抗体中和作用存在大量逃逸现象