文章图片

中国青年报客户端讯(中青报·中青网见习采访人员 韩飏)嫦娥五号任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程 , 首次实现了我国地外天体采样返回 。 由中国航天科工二院二十五所研制的月球轨道交会对接微波雷达 , 作为这次关键任务的核心产品 , 是中远距离测量的唯一手段 , 成功引导完成我国首次月球轨道自主交会对接任务 , 助力嫦娥五号实现“太空牵手” 。

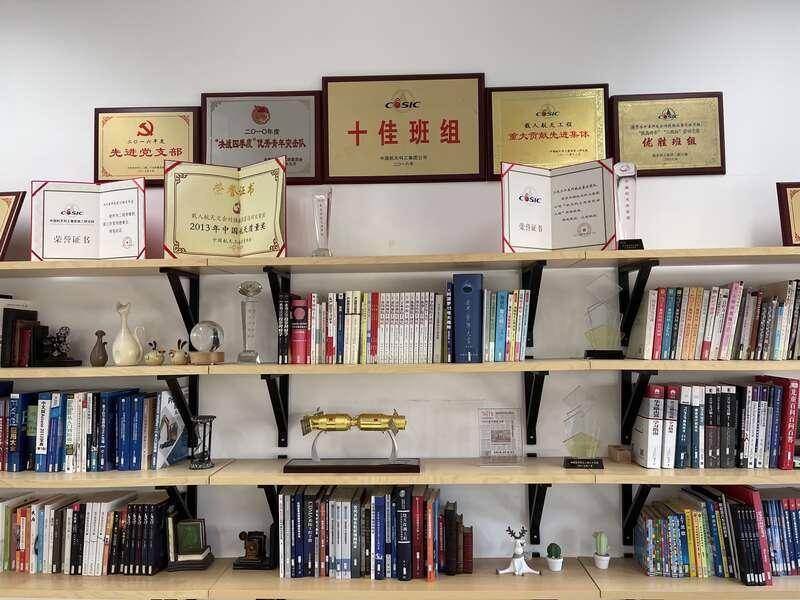

文章图片

中国航天科工二院二十五所“职工小家”一角 。

1月29日 , 中青报·中青网采访人员来到中国航天科工二院二十五所 , 探访和感受航天青年加班加点为空间工程加油干的热度 。 一进办公楼 , 二十五所团委书记刘腾达指了指门口的“黑科技”介绍道 , “这个也是我们所研制的 , 支持20人以上同时测温 , 精度可达±0.1℃” 。 通过体温测量 , 采访人员来到二十五所的“职工小家” , 一个简易的书架上摆满各种奖杯奖状和荣誉证书 , 足足占据一整面墙 , “载人航天工程重大贡献先进集体”“中国五四青年奖章(集体)”“中国航天质量奖”……

“可上九天揽月 , 可下五洋捉鳖” 。 中国航天科工二院二十五所大到宇宙飞船、小到测温仪器 , 无不彰显着自主研发的国货之光 。 这背后 , 是航天青年的奋斗、创新和坚守 。

“长城报告 , 对接完成”“对接完成!”2020年12月6日凌晨 , 中国航天科工二院二十五所空间载荷总体技术研究室主任邓晓东紧盯着北京航天飞行控制中心指控大厅的监视器 , 看着不断传回的数据 , “数据有效” , 指示灯又由红转绿 , “悬着的心才落了地” 。

5时42分 , 嫦娥五号上升器成功与轨返组合体实现交会对接 , 并于6时12分将样品容器安全转移至返回器中 。 “这是我国首次实现月球轨道交会对接 。 ”此时 , 指控大厅响起阵阵掌声 。

“我们研制的微波雷达在此次任务中首先捕获、稳定跟踪、精确测量、可靠通信 , 成功引导嫦娥五号实现‘太空牵手’ 。 ”邓晓东看着监视屏幕上的对接画面 , 感慨万千 。

【团队|航天科工二院25所:永远闪亮的微波雷达研制之光】38岁的贺中琴是微波雷达研制团队第一位女设计师 , 也是第一批参与产品研制的设计师之一 。 从参加工作开始 , 她与微波雷达朝夕相处14年 , 共同成长 , “说起微波雷达就像说起自己的孩子” 。

2007年 , 贺中琴考入中国航天科工二院读研 。 此时 , 微波雷达项目刚刚启动 , 导师孙武正是项目总负责人 。 刚满24岁的贺中琴便加入了微波雷达研制团队 , 一头扎进产品研发工作 。

虽说是团队当时唯一的女孩子 , 但贺中琴从未享受过“优待” , “我们都是一门心思搞研究 , 科研面前不分男女” 。回忆起刚加入团队的时候 , 贺中琴有些不好意思 , “师傅对所有事情都很严格 , 我那时年纪小 , 被他训斥两句 , 就躲到厕所哭鼻子 , 还挺丢脸的 。 ”不过 , 擦干眼泪 , 贺中琴就回到岗位 , 咬咬牙接着干 , “飞船只发射一次 , 只能成功 , 不能失败” , 师傅孙武的话贺中琴一直记在心里 。

在孙武的带领下 , 贺中琴迅速成长为团队骨干 。 她盘起长发 , 收起长裙 , 再也没有化过妆 , 每天穿着肥肥大大、方便清洗的工作服 , 穿梭在计算、仿真和试验中 。

为了给微波雷达设备在飞船舱里寻找一个合适的安装位置 , 贺中琴带着几名操作人员在北京六环外的一个暗室 , 一呆就是大半年 , “正值酷夏的时候进去 , 出来的时候已临近春节” 。

由于试验对环境的要求比较特殊 , 为了隔绝外界干扰 , 他们必须在铺满吸波材料的暗室里操作 。 暗室只有一个门 , 每次进去 , 他们都得把之前铺好的吸波材料挪开 , 最后进去的人再重新码好 。 “除了吃中饭 , 我们都不敢再出去 , 也不敢喝水、上厕所”贺中琴解释说 , 只要有人出去走一趟 , 就得重新铺一遍 , 如果铺不整齐还会影响到测试效果 。 ”

小到一个螺丝钉 , 大到产品的结构、布局 , 贺中琴都一一细致梳理 , 严格把控 。

2011年 , 贺中琴作为主任设计师 , 带领团队开始了探月工程交会对接微波雷达的预先研究工作 。 紧张的研究周期、从零开始的自主设计 , 没有可借鉴的经验 , 问题常常一个接着一个 。 “大家的想法就是拼了 , 管它什么难题 , 来一个解决一个!”

在同事眼里 , 贺中琴是个乐观、豁达的团队开心果 。 但一提到女儿 , 贺中琴满是抱歉 , 眼泪打转 , “对小家总是亏欠” 。

贺中琴的丈夫同是一名航天人 , 加班加点也是家常便饭 。 微波雷达开展软件落焊的时候 , 女儿刚满1岁 , 看着接下来满当当的工作日程 , 分身乏术的贺中琴狠了狠心 , 决定给女儿断奶 。 每天晚上十点多回到家 , 听到卧室里传出女儿撕心裂肺的哭声 , 贺中琴只能蹑手蹑脚地扒在门边 , 一遍遍默念 , “宝贝 , 对不起……” 。

同在微波雷达团队的贾学振 , 1986年出生 , 是贺中琴的师弟 。 从2009年进入项目组 , “一晃就10个年头儿” , 算是见过大风大浪 , “基本没有什么假期 , 有时候一出去就是小半年 , 常事!”

因嫦娥五号的轨道器和上升器交会对接 , 是体量相差巨大的“大追小”复杂受力过程 , 采用了抱爪式的弱撞击对接机构 。 这样一来 , 需要微波雷达的测角精度更高 。

“我们采用了创新的误差补偿算法 , 进一步提高了微波雷达的测角精度 , 大幅提升了精准对接的胜算 。 ”副主任设计师贾学振说 。

精益求精 , 一直是航天人的匠心精神 。 在此前“天舟”“天宫”交会对接微波雷达已经实现减重一半的基础上 , 这次嫦娥五号再次开展了轻量化的改进 。

技术在不断迭代升级 , 交会对接雷达减去的重量比月壤采样重量还高 , “哪怕一克的重量减轻 , 对月壤采样任务的意义 , 都是巨大的 。 ”邓晓东说 , 探索一代、预研一代、研制一代、装备一代 , 重大工程的需求将牵引着基础技术发展方向 , 像3D打印技术、微波高密度集成技术等一系列先进技术将进一步支撑微波雷达向芯片化、低功耗、高集成化发展 , 支撑工程需求 。

从2011年到2020年 , 从神舟八号与天宫一号的“太空之吻” , 到嫦娥五号轨道器和上升器的“太空牵手” , 九年间 , 二十五所微波雷达“六战六捷”的背后是航天青年数十年如一日的执着与坚守 。 正如微波雷达总师孙武所说:“我们已整装待发 , 向月球进发!向更遥远的深空进发!向更广阔的领域进发!”

推荐阅读

- 地面|全程回顾神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱任务

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- VIA|x86研发团队卖给Intel后 VIA出售厂房和设备:北美分部就此终结

- 中国|超燃!100秒回顾中国航天2021精彩瞬间

- 团队|深信院41项科研项目亮相高交会 11个项目获优秀产品奖

- 团队|玉米和水稻基因组引导编辑效率提高3倍

- 刘思远|从1到100 这座“塔”不断创造中国航天奇迹

- 项目|航天长峰国家重点研发计划项目“ECMO系统研发”原理样机联调成功