文章图片

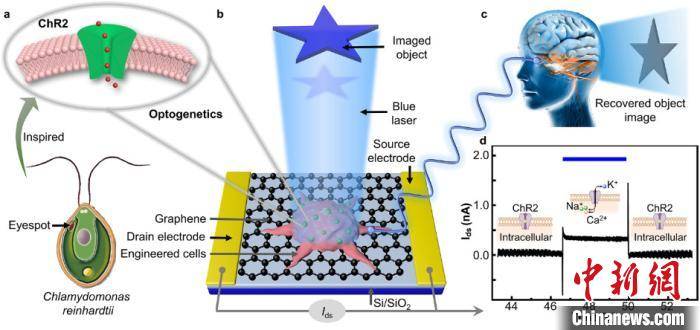

基于光遗传工程化细胞的类生命光电晶体管用于视觉感知成像 。 沈阳自动化所供图

【机器人|中国科学家在类生命机器人研究领域取得新进展】中新网沈阳2月7日电 (王景巍)采访人员7日从中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称沈阳自动化所)获悉 , 该所类生命机器人研发团队联合清华大学和香港大学科研伙伴 , 在基于生命-机电系统深度融合的类生命机器人研究领域取得新进展 。

该所研发了一种以光遗传工程化细胞为生物光敏感元件、以单层石墨烯为生物电子界面的类生命光电晶体管 , 并将其作为核心光电传感单元构建了类生命视觉感知成像系统 , 为研发具有高性能和良好生物兼容性的新型视觉假体提供了新思路和新方法 。

科研人员通过在普通人胚胎肾上皮细胞(HEK293)异源表达光敏感跨膜离子通道蛋白(ChR2)获得了作为生物光敏感元件的光遗传工程化细胞 , 其光感知过程与人眼视网膜受体感知光子的原理相似 , 即光诱导离子通道打开进而促使细胞去极化 , 并产生生物电信号 。 为了检测微弱的生物电信号 , 选择了石墨烯这一具备高载流子迁移率的生物兼容性材料 , 构建了无损、高通量的工程化细胞和机电系统的物理融合和信息检测接口 。

据沈阳自动化所博士研究生杨佳介绍 , 光遗传工程化细胞起到了晶体管栅极的作用 , 其光门控作用可调控单层石墨烯沟道的电导特性;石墨烯将生物细胞光诱导跨膜电流进行耦合并转换为晶体管器件的电流输出 , 该输出电流可以反过来表征光强信息 。

光敏离子通道蛋白的融入 , 使类生命光电晶体管具有高出一个数量级的电流响应以及更宽的动态响应范围 。 光遗传工程化细胞作为该器件的核心成分 , 其接种密度对器件输出电流具有调控作用 , 随细胞接种密度的增加 , 器件的输出电流逐渐增加并趋于饱和 。 通过光电响应性能研究还发现 , 该器件具有良好的响应重复性 , 具备稳定的开关响应和可忽略的迟滞现象 , 常温开关比和光响应度分别为197.5和1.37mAW-1 。 与其他基于生物光敏元件的光电探测器相比较 , 该类生命光电晶体管具有显著的响应时间优势 , 可达到25ms 。

基于这些优势 , 科研人员还进一步利用该类生命光电晶体管构建了视觉感知成像系统 。 已有研究报道证明 , 视网膜的视细胞将感知的光强信息转换为电脉冲信号 , 通过外侧膝状体传递到初级视觉皮层 , 视觉皮层即可产生灰度图像 。 在所搭建的视觉感知成像系统中 , 光遗传工程化细胞相当于视网膜的视细胞 , 将由光强编码的视觉信息转换为跨膜电信号 , 其中的非生物成分相当于外侧膝状体 , 将细胞跨膜生物电信号进行转换 , 并通过后端的信号采集系统和计算实现灰度图像的重建 。

该研究证明了直接利用生命材料进行视觉感知的可能性 , 也为研发具有高性能和良好生物兼容性的新型视觉假体提供了新思路和新方法 。 “类生命机器人的研究理念和设计是传统仿生学的进一步发展 , 未来仿生学的研究将不限于对生物形态和功能的模仿 , 还将通过生命材料与机电系统的深度融合 , 充分利用生命系统固有的功能优势 。 ”沈阳自动化所研究员刘连庆如是说 。 (完)

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 人物|马斯克谈特斯拉人形机器人:有性格 明年底或完成原型

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 硬件|Yukai推Amagami Ham Ham机器人:可模拟宠物咬指尖

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 王者|布局手术机器人赛道,谁是王者? | A股2022投资策略⑩

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 国际|微创血管介入手术机器人获国际创业大赛冠军,获价值千万元奖励