澎湃新闻采访人员 邹熳云 刘畅 王亚赛

我们该如何保护个人的隐私安全?澎湃新闻邀请了上海交通大学数据法律研究中心执行主任何渊老师 , 请他谈一下面对热议的隐私问题 , 个人该培养起什么样的意识?

文章图片

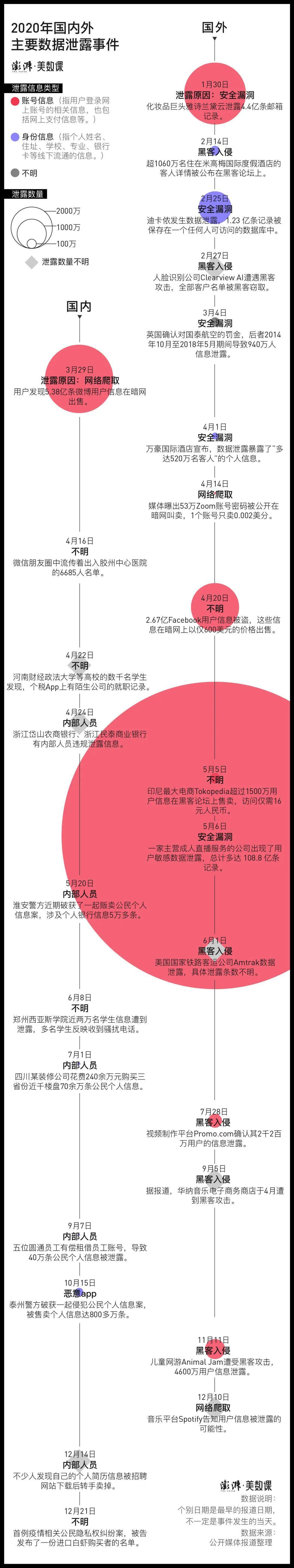

个人信息被更为频繁的获取和交换的同时 , 个人隐私随着数据泄漏的风险也越来越大 。

澎湃新闻:谈到个人隐私 , 大多数人可能会先想到app里面的隐私政策 , 这些通常又长又难读的隐私政策 , 为什么会这么复杂?普通人有必要去硬啃吗?

何渊:隐私政策之所以会制定得这么复杂 , 更多是为了满足监管机构的需求 , 而不是为了方便普通老百姓阅读 。 监管机构往往会给企业提很多要求 , 而企业为了能满足这些监管要求 , 就把隐私政策写得越来越长 。 一些大公司的app隐私政策 , 甚至长达好几万 , 而且专业术语很多 , 别说一般民众了 , 连我专门研究这块的学者 , 看着也费劲 , 往往也懒得去看 。

但最近其实有些新的变化 。 比如 , 苹果要求在苹果商城中上架的app , 必须提供一张数据清单 ,清单上要列出这个应用将收集哪些个人数据、用来做什么的等等 , 类似于食品包装上的营养清单 。 这张清单将被放在每款app的产品页面上 , 普通用户就可以读得到、读得懂 。

这其实给我们的监管机构提了个醒:隐私政策得让老百姓看得懂 。 未来 , 监管机构可能会要求我们的APP , 除了详细的隐私政策外 , 还要把一些核心必备的内容作为摘要 , 放在那些隐私政策的前面 。 否则 ,现在这种隐私政策说实在的就是名存实亡 , 大家根本不会去看 , 也起不到相应的作用 。

澎湃新闻:大家在讨论app隐私问题时 , 还会走入一个困境 , 就是“我觉得你这个app不够安全 , 但我也没办法不使用” 。 这个困境能够被破解吗?应该怎么破解?

何渊:从专业术语来讲 , 这是个 opt-in(选择进入模式) 和 opt-out(选择退出模式)的问题 。 后者 opt-out 就是现在的情况 , 用户不同意隐私政策就不让使用 。 如果是保护消费者 , 那一般会采取 opt-in 机制:哪怕我拒绝你收集我的数据 , 你也不能拒绝我使用 , 与此同时 , 应该允许提供差异化的服务 ,拒绝同意的用户不能使用额外功能 , 但基本的功能应当会被满足的 。

澎湃新闻:现在app收集的算是个人信息还是个人隐私?这二者的区别是什么?

何渊:隐私和信息是用区分的 。隐私是每个人不能放弃的 , 比如私密的生活、家庭、身体上的隐私等 。如果这些涉及尊严的东西能被放弃且交易的话 , 我们就不成为一个完整的人了 。 大家之所以这么在乎人脸识别 , 是因为它会涉及到我们的生物特征 , 这种生物特征可能会涉及私密信息 。 而且过程是不可逆的 , 一旦被收集或泄露后 , 我们可能永远都要不回来 。

现在的正规企业 , 收集的更多是信息 , 很多甚至不是个人信息 , 比如网上浏览记录、行为数据等等 。 这些数据可以用于给我们投放精准广告 ,这些广告则撑起了整个互联网的免费模式 。

澎湃新闻:互联网的免费模式 , 是指用我们个人的数据去换取免费的使用权限吗?

何渊:对 , 为什么这些app能免费呢?其实就是我们部分个人信息的出让 , 由广告商来替我们出钱 。

如果我们不允许企业收集个人信息 , 那未来必然会采取收费的模式 。 比如微信 , 有人做过测算 , 中国大概只有五千万人愿意每个月出10块钱使用微信 。 这样看来 , 更多人还是更能接受现在的免费模式 。

所以我认为 ,个人信息保护并不是绝对的 , 个人信息保护不是片面地只强调保护用户的权益 , 还得考虑到数据的流动和整个数字产业的发展 。 因为产业的发展对我们个人来说也是有价值的 , 这是一个平衡的过程 。

澎湃新闻:相比于我们生活中的实体信息收集装置 , app的安全性其实算比较好判断的 。 比如 , 小区里新安装的识别摄像头 , 要求每个人必须提交人脸信息 , 人们虽然会觉得不舒服 , 但也拿不准这个装置到底是否是必要的 。 作为普通民众 , 我们该怎么去做这个判断?

何渊:严格来说 , 不应该由个人来判断 , 而是应当由企业主动地说明这个问题 。 但现在企业不仅不说明 , 反而将能收集到的数据统统收集了 。因为企业收集了这些数据后 , 他们往往直接把数据作为一种财产 。

对于个人来说 , 我们也可以做判断 。 比如野生动物园郭兵一案 , 如果没有人脸识别 , 我们能不能入园?显然是可以的 , 看个身份证校对一下名字也行 , 只是麻烦一点罢了 , 但还是能进去的 。 显然收集人脸数据并不是进入野生动物园所必需的 。

所以说 , 企业必须一开始就把数据处理的目的告诉我们:出于什么目的收集数据 , 收集了什么数据 。 这样公众就很容易判断这个摄像头到底是不是必须的 。

澎湃新闻:那机场和高铁站原本也可以刷身份证进站 , 为什么现在还需要人脸识别呢?

何渊:机场、高铁这些地方的人脸识别除了快速安检的理由之外 , 更重要的理由是为了公共安全 , 通过快速识别旅客的身份 , 避免让恐怖分子等混入这类封闭的重要公共交通枢纽 。而且这些地方并不会保存收集到的人脸数据 , 只是把人脸数据拿去和公安系统做比对 , 返回“是”或“否” , 这个过程就完成了 。 因为这个系统不会存储我们的人脸数据 , 所以对我们来讲危害是小的 。

但是 , 即便在这种场景下 , 我们还是要给个人提供选择的可能性 , 不能让所有的窗口都是人脸识别的无人窗口 , 还是得配备一两个人工窗口 。毕竟每个人对个人信息的敏感程度不一样 , 其实公众需要的仅仅是一个选择的权利 。

澎湃新闻:那可以粗暴地说 , 如果是企业安装的人脸识别 , 大部分情况都是没有必要的吗?

何渊:很大部分确实是没有必要的 。 但也不是说商业上完全不能用 , 还是要看怎么用 , 是不是有必要用 。

比如支付界面 , 这个涉及金融安全 。 还有前面提到的机场和火车站 , 这些公共场所的人脸识别技术也主要由企业提供技术服务的 , 不过是为了比对公安数据 , 但其实本身也是企业的商业行为 。

澎湃新闻:这又回到了之前那个问题 , 对普通人来说 , 每个装置的背后都是一个黑箱 , 我们很难判断它的合理性 。 所以 , 是不是我们也很难起诉 , 很难收集证据 , 很难证明这个装置到底是储存了还是匹配了?

何渊:提起诉讼其实不难 , 主要难在你要证明损害结果 , 由于商家使用了你的数据 , 对你造成了什么损害 , 这个我们往往无法证明 , 也就无法要求企业进行大金额的经济赔偿 。 比如庞理鹏诉东航、去哪儿一案 , 终审的法院判决是原告胜出 , 但因为他无法举证个人因此受到什么损害 , 最终法院也只判了被告赔礼道歉 , 并没有实质上的金钱赔偿 。

个人怎么保存证据 , 这个其实也不难 。 如前面所说 , 是企业要向你说明 , 他们在收集什么数据 , 安装的是什么性质的摄像头 , 如果企业无法说明 , 就违反了透明度原则 。

但不管怎么说 , 庞理鹏本身是个律师 , 他才能去折腾个两年 。 作为一般的个人来说 , 是耗不起这个时间的 。

文章图片

澎湃新闻:等《个人信息保护法》通过后 , 会对此有帮助吗?

何渊:会的 。 郭兵动物园一案严格来说也不是一个人脸识别案件 , 而是按照合同纠纷来判决的 。 我和当事人聊过 , 主要原因是个人信息保护法和数据安全法还没出来 , 只能按照合同法提起一个违约之诉 。

未来的《个人信息保护法》将有新的规定 , 比如公益诉讼:由检察院、监管机构、网信部门指定的公益性组织帮我们个人操作这些诉讼 。 首先他们能获得我们公民个人无法获得的证据 , 其次作为公权力机关 , 他们还可以约谈企业 。 这比起我们个人的对抗 , 力度是不太一样的 。

还可能会有集体诉讼机制 。 集体的力量是很大的 , 这在欧美比较普遍 , 比如脸书最近一个有关人脸识别集体诉讼的庭前和解 , 脸书同意赔偿了大概5.5亿美元 。

总之随着《个人信息保护法》和《数据安全法》的通过 , 救济机制会更加完善 。 我觉得 ,这种诉讼不能靠单个自然人 , 而是要靠集体的力量 。

【数据|面对隐私透明人时代,如何保护个人信息?】澎湃新闻:前几天看到一个帖子 , 网友发现某快递公司提供了一个新服务 , 如果用户每个月交1到4块 , 就可以享受到升级的隐私保护服务 , 比如快递员会通过一个安全号码跟你联系等等 。 你怎么看这种升级付费服务?

何渊:快递公司保护姓名、地址、手机号这类信息 , 是企业本身的义务 , 是法律规定的义务 , 本身就是不能拿来交易或买卖的 。

这和我前面提到的隐私交换不同 , 因为寄快递本来就是收费的 。 如果你把你的信息给我 , 我给你免费寄快递 , 这才叫做隐私交换 。 很多老太太在超市把个人信息写下来 , 换取一筐鸡蛋 , 这就是一种隐私交换 。

澎湃新闻:所以李彦宏之前被群嘲的那句 , 中国人愿意用隐私换取便利 , 这句话其实讲得蛮有道理的?

何渊:道理是这个道理 , 但他讲出来不合适 , 主要是立场不对 , 企业讲这句话是有问题的 。

但实际上 , 我们已经进入了隐私的透明人时代 。 不管你愿不愿意 , 这些企业都已经掌握了我们的数据 。 大数据的流动确实有利于国家数字产业的发展 , 这也许是我们每个人都要承担的社会义务 , 那种传统的“我不同意 , 我也不要钱”的逻辑可能走不通了 。

当下更重要的是 , 我们每个人有没有更多的选择权 。 如果我同意了 , 能不能获得额外的好处;如果我不同意但企业收集了 , 我有没有救济的手段 。

本期编辑 常琛

推荐阅读

- 区块|面向2030:影响数据存储产业的十大应用(下):新兴应用

- 选型|数据架构选型必读:2021上半年数据库产品技术解析

- 殊荣|蝉联殊荣!数梦工场荣获DAMA2021数据治理三项大奖

- 数据|数智安防时代 东芝硬盘助力智慧安防新赛道

- 入口|微信迎来新变革:保护隐私,增加视频号入口

- 模式|荣耀60和iQOO Neo5S,全面对比告诉你谁更值得买

- 隐私|用户隐私保护新境界,2021 vivo开发者大会将发布安全新动作

- 平台|数梦工场助力北京市中小企业公共服务平台用数据驱动业务创新

- 数据|中标 | 数梦工场以数字新动能助力科技优鄂

- 建设|数据赋能业务,数梦工场助力湖北省智慧应急“十四五”开局