中新网北京3月4日电 (采访人员 孙自法)世界上每年有数十亿只候鸟在繁殖地和越冬地之间迁徙 , 其迁徙路线几乎遍布全球 。 它们迁徙路线形成的原因是什么、迁徙距离受何因素影响等科学问题 , 一直以来备受学界关注 。

文章图片

被卫星追踪的游隼停在它位于俄罗斯勒拿河三角洲的筑巢地(图片来自Andrew Dixon) 。 施普林格·自然 供图

中国科学院动物研究所詹祥江实验室团队通过整合多年卫星追踪数据和种群基因组信息 , 建立一套北极游隼迁徙系统 , 揭秘了其迁徙路线的主要形成原因和长距离迁徙关键基因 。 由中国科学家领衔最新完成的这项鸟类迁徙研究重要成果论文 , 北京时间3月4日凌晨在国际顶级学术期刊《自然》在线发表 。

文章图片

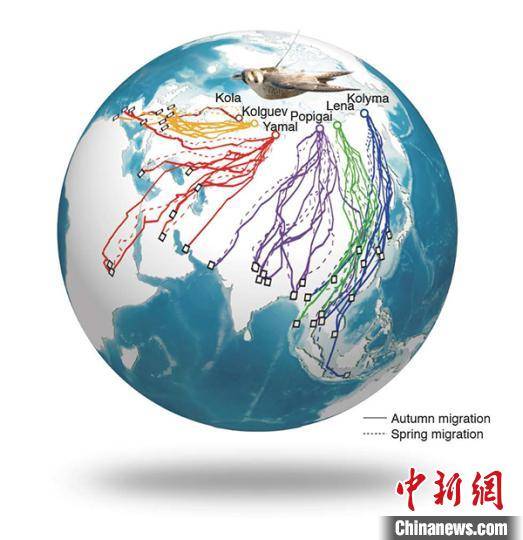

亚欧大陆游隼迁徙系统 。 中科院动物所 供图

研究团队介绍说 , 游隼是世界上飞行速度最快的动物之一 , 最高俯冲速度接近390公里每小时 , 它也是地球上最成功的顶级捕食者之一 , 广泛分布在除南极洲之外的全球六大洲 。 本项研究中 , 科研人员历时6年 , 在北极圈自西向东的游隼主要繁殖地(科拉半岛、科尔古耶夫岛、亚马尔半岛、泰梅尔半岛、勒拿河、科雷马河)为56只游隼佩戴卫星追踪器 , 构建出一套北极游隼迁徙系统 。 卫星追踪发现这些北极游隼主要使用5条迁徙路线 , 在种群和个体水平上具有非常高的迁徙连接度和重复性 。 而且 , 这些种群的迁徙距离显著不同:西部两群短距离迁徙(平均3600公里) , 东部四群长距离迁徙(平均6400公里) 。

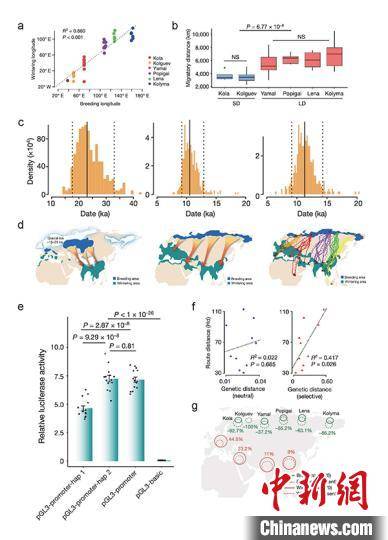

研究团队对其中4个地区35只游隼的种群基因组学分析显示 , 西部的科拉和科尔古耶夫种群以及东部的亚马尔和科雷马种群分别具有最近共同祖先 。 基于该研究中开发的全基因组模型 , 估计长/短距离种群的分化时间大概在末次冰盛期(约2万至3万年前)前后 。 种群动态推断及潜在繁殖、越冬地重建结果显示 , 在末次冰盛期到全新世的转换过程中 , 因冰川消退而带动的繁殖地向北退缩以及越冬地变迁可能是游隼迁徙路线形成的主要历史原因 。

文章图片

北极游隼迁徙路线变迁和长距离迁徙遗传基础 。 中科院动物所 供图

对于当前的迁徙路线而言 , 研究人员发现不同路线之间的环境异质性很强 , 环境巨变区域与迁徙路线边界高度吻合 , 并且路线之间的差异与选择性遗传分化的相关程度明显大于中性遗传分化 , 说明环境的差异以及相关的本地适应在维持当前迁徙路线中发挥着重要作用 。

进一步通过对距离长短迁徙种群基因组的对比分析 , 研究人员首次发现一个和记忆能力相关的基因ADCY8在长距离迁徙种群中受到正选择 , 实验证明长、短迁徙种群主要基因型存在功能差异 , 揭示了长时记忆可能是鸟类长距离迁徙的重要基础 。

研究人员还通过模拟预测提醒说 , 在未来全球变暖日益严重的情境下 , 亚欧大陆西部的北极游隼种群可能会面对两方面的威胁:迁徙策略的改变和主要繁殖地的退缩 。

据了解 , 这项最新研究由中科院动物研究所主导 , 中科院生物物理研究所、英国卡迪夫大学、俄罗斯科学院乌拉尔分院、德国马普动物行为研究所等参与合作完成 。

【中国|卫星追踪历时六年 中国科学家领衔揭开游隼迁徙秘密】该研究首次全面结合遥感卫星追踪、基因组学、神经生物学等多种新型研究手段 , 通过多学科的整合分析 , 从行为、进化、遗传、生态及全球气候变化等多个维度 , 阐明北极鸟类迁徙路线过去形成历史、当前维持机制以及未来变化趋势 , 并发现鸟类长距离迁徙的关键基因 , 展现学科交叉型的创新性研究在迁徙鸟类保护中的重要作用 。 (完)

推荐阅读

- 样儿|从太空看地球新年灯光秀啥样儿?快看!绝美风云卫星图来了

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相

- 观众|古筝机器人现场演奏,32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种