编辑导语:随着AI技术的优化升级和人们生活水平的提高 , 利用AI技术促进消费升级 , 是未来的大势所趋 。 但是 , 目前想要实现AI大规模落地仍然存在很多问题 , AI技术该如何真正跟产品结合起来并落地实施?本文作者从当前问题出发 , 对此展开了分析讨论 , 一起来看看~

文章图片

AI发展到今天已经经历了三次浪潮 , 前两次浪潮因为当时的技术环境等原因 , 以至于受阻不前 , 最终潮水退去 , 留下唏嘘和遗憾 。

而今 , 随着技术环境的成熟 , 算法、算力、数据的不断升级和完善 , 第三次AI浪潮又来了 , 而且比以往两次更加猛烈 。

那只叫“阿尔法”的狗在围棋上打败了人类 , 人们发现 , AI在某些方面真的做到了比人强 。

大街小巷都在谈论人工智能 , 每个人都能憧憬一番未来AI给生活带来的变化 。

算法工程师成为企业招聘的宠儿 , 大型互联网公司都开始花高薪引入算法人员 , 希望在这次浪潮中抢到头阵 。

无论是科技创业公司还是传统创业公司的对外宣传PPT里都要沾点AI的概念 , 希望借此多得到一些投资方的关注 。

好像很快就会实现人们在科幻片中看到的那些场景 , 然而 , 普通民众不知道的是 , 第三次AI浪潮仍然遭遇了一些困境 。

01 AI落地遭遇困境

这一波浪潮与前两波不一样的是 , 前两波主要是学术界参与的 , 而这次除了学术界 , 有更多的工业界参与了进来 , 而这一波人的目标是要通过商业化实现盈利的 , 要能够真正的把AI卖出去 。

而要让AI真正有人买单 , 必须要能解决实际的问题 。

所以现在提到AI的关键要素 , 除了“算法”、“算力”和“数据”三要素之外 , 又加了一个“场景”要素 。 AI技术必须落地到具体的场景中 , 才能实现它真正的价值 。

毫无疑问 , 这个“场景”要素 , 才是让第三次AI浪潮能够延续的关键要素 。

AI界高喊着“落地”的口号开始招兵买马、大刀阔斧地开始了行动 。

然而实际情况是 , 近两年AI热遇到了寒潮 , 大批AI企业亏损倒闭 , 投资热度大幅下降 。 剩下的企业也不声不响 , 有的在艰难度日 , 有的在积蓄力量 , 寻找机会 。

02 原因分析

那到底是什么原因导致AI落地难呢?我总结了以下原因:

1. 纯技术导向公司难以生存

市面上的AI公司按照类型 , 大致分为基础型、技术型和应用型 。 基础型公司主要提供底层软件框架或硬件平台服务 , 应用型公司一般会聚焦几个行业打包解决方案 , 而技术型公司则主要以深度学习算法为核心 , 通过封装成API供外部系统调用 , 为各种上层应用赋能 。

首先 , 这种纯技术导向型公司 , 把太多工作重心放到了算法研究上 , 而忽略了用户、产品和市场的调研 , 放弃了对用户需求的把控 , 这种商业模式是不完整的 。

如果一个公司一味地痴迷于发paper和打比赛 , 每日沉浸在自我设定条件下的进步而沾沾自喜 , 那将离真实的需求越来越远 。

任何产品产生的第一步都是要明确问题和用户 , 而不是自己有什么技术 。 这种“拿着锤子找钉子”的方法很难真正解决问题 , 但很遗憾 , 这就是常态 。 因为他们为自己贴了AI的标签 , 必须要用AI的方法去解决问题 。

大公司研究算法 , 但不只研究算法 。 谷歌、微软、阿里这些公司 , 他们的成功不仅仅是因为他们有一流的技术 , 还因为他们有稳定的商业模式 。

其次 , AI算法壁垒太容易被打破 。 由于现在算法更新的速度特别快 , 每隔一段时间就会有新的算法开源出来 , 比如BERT模型在发布后的短短时间内就大放异彩 , 在十几个NLP领域都刷新了记录 , 远远超过其他其他算法 。

面对这种现象 , 客户还会花高价钱买一个随时可能会被超越的算法吗?直接调用最新的开源算法 , 不是更加便宜且高效?

第三 , AI公司懂技术不懂业务 , 客户懂业务不懂技术 , 二者在交互的时候 , 这种认知偏差就会造成很多额外的学习成本 。

这种问题对于中小型AI公司尤其常见 , 而反观一线大厂 , 他们不但有有自己的AI团队 , 而且还有自己独立的业务 , 他们搞AI主要是为自己的业务服务 。 比如百度的搜索系统 , 抖音的推荐系统 , 淘宝的以图搜图等算法都是应用在自己的业务上 , 可以不断试错 , 同时因为拥有源源不断的数据 , AI进化效果显著 。

大公司有充足的土壤让AI快速生根发芽、茁壮成长 , 而中小公司就没有这种条件 , 导致发展缓慢 。

相比较起来 , 传统企业去搞AI反而比AI公司去搞业务更靠谱一些 。 只要基于业务搞个差不多的算法先用起来 , 后期慢慢迭代 , 总能越来越好 。

所以当前AI发展最快的一定是那些有自己独立业务的公司 , 在原有业务上增加AI , 比拿着AI做业务可省事多了 。 正因为如此 , 纯AI技术公司所处的位置非常尴尬 , 现在已经越来越少 。

2. 实验和实际相差甚远

经常看到某AI公司在官网或公众号上宣称自己的算法精度又实现了突破 , 经过某数据集的测试 , 准确率达到了99%以上 , 超越了微软、Facebook等全球一流公司……之类描述 。

但是这样的指标意义有多大 , 是需要打一个大大的问号的 。 且不说真实效果如何 , 就单是这种在近似于告知答案的条件下让参与者去不断尝试而拿到得分的竞赛 , 怎能让人信服?

最重要的是 , 这些算法在真实场景下 , 效果真的好吗?

要知道 , 实验场景和真实场景区别是非常大的 。 在真实场景下 , 要考虑的因素比实验场景多得多 。 我们之前在LFW人脸识别数据集上早早就达到了99.8+%的精度 , 但在真实场景下的人脸识别效果仍然不甚理想 , 会受到光照、角度、遮挡、摄像头分辨率等各种条件制约 。 与其为提高不到1个点的算法精度绞尽脑汁 , 倒不如加个补光灯 , 或者换个摄像头实在 。

人脸识别算法还算是现在比较成熟的算法 , 在实际场景中还能起到不错的效果 。 但是还有很多小众需求的算法 , 精度只有60%、70% , 远达不到商用要求 。

对于算法精度 , 应该解决的是如何在真实环境下做到从80%到90% , 而不是在实验室环境下做到从99.5%到99.7% 。

有些公司为了包装自己 , 把“人工”伪装成“智能” 。 一个银行机器人能流畅地跟人开玩笑和卖萌 , 却连最基本的算术题都要在后台运算半天 , 这还不够明显吗?更不用提已经被爆出的同传造假等事件了 。

外界的期待是一回事 , 自己如果真信了 , 那就自欺欺人了 。

3. 定制化要求多 , 投入产出比低

有些事情难以做到 , 不一定是技术实现的问题 。

很多创业公司都有一个困惑 , 前期发展到底应该是项目驱动还是产品驱动?

如果是产品驱动 , 无论是通过市场调研也好 , 还是老板拍板也好 , 确定了一个方向 , 公司就开始投入资源进行产品开发 。 这种情况短时间是看不到盈利的 , 同时还需要解决各种问题 , 比如数据从哪里来?业务流程到底是怎样的?这样设计是不是满足企业需求?用户使用场景是什么?

如果是项目驱动 , 老板或高管通过自己的渠道找到一两个客户 , 一般是有AI化需求的传统客户 , 希望通过AI的赋能实现企业降本增效等目标 。 这种情况下 , 客户经常会依据现有业务 , 提出各种定制化的需求 。 有些需求稍作修改 , 可以作为通用的产品需求 , 而有些需求 , 就完全只是为这一个客户服务 。 所以 , 对于一些小场景 , 如果不是很重要的客户 , AI公司反而是不愿意接的 。

记得之前做AI项目的时候 , 经常会收到各种定制需求 , 比如在废铁厂卸货的时候对废铁的等级进行识别 , 在高空作业中对人员眼睛状态进行识别 , 在政务大厅对服务人员“交头接耳”行为进行识别等 , 不胜枚举 。 如果只看算法能不能实现 , 那大概率是没太大的问题 , 但涉及到完整的系统级方案 , 就会有很多工程问题需要考虑 。

对于客户来讲 , 一个小场景不值得投入太多钱 , 对于AI公司来讲 , 这点钱不值得投入这么多资源 。

03 结语

虽然AI技术在落地过程中遇到了种种问题 , 但是个人认为 , 这一次的AI浪潮不会再像前两次那样突然沉寂下去 。

因为这次是全球化的浪潮 , 而且AI技术已经开始在各行各业进行渗透 , 并且真的已经带来明显的变化 。 所以未来尽管还会有小时间轴的往复 , 但大时间轴一定是逐步向上的趋势 。

有时候“拿着锤子找钉子”只是无奈之举 , 快速认清自己的能力边界 , 及早砸下去 , 才能真正站稳脚跟 。

不过度神话 , 脚踏实地 , 实事求是 , 稳步前行 。

本文由 @齐时明月 原创发布于人人都是产品经理 , 未经作者许可 , 禁止转载 。

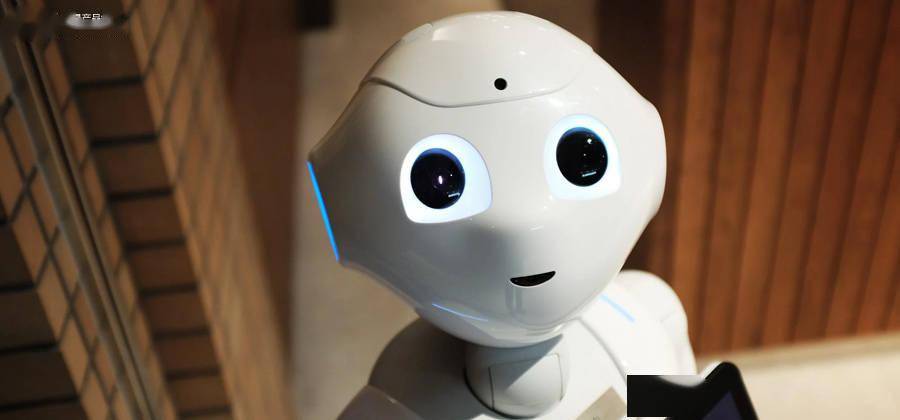

【业务|喊了好久的AI落地究竟卡在哪里了?】题图来自Unsplash , 基于CC0协议 。

推荐阅读

- IT|95306铁路货运电子商务平台升级上线 可24小时办理货运业务

- 数字货币|币安在法国扩张业务 项目规模1亿欧元

- 风险|筑牢安全线 打造防护堤 中国移动为5G业务发展保驾护航

- 最新消息|汽车之家回应裁员传闻:系正常业务结构优化、涉及人员不到5%

- 平台|数梦工场助力北京市中小企业公共服务平台用数据驱动业务创新

- 建设|数据赋能业务,数梦工场助力湖北省智慧应急“十四五”开局

- 复合增长率|中国软件业务收入同比增18.3%

- 卡多|中国移动被迫终止加拿大业务:所有服务停止,2022年1月5日起停运

- Intel|SK海力士完成接管英特尔闪存业务及国内工厂

- China|中国移动加拿大子公司宣布停止运营其CMLink业务