文章图片

研究人员提出全新的物种形成理论模型——“合分合”循环 。

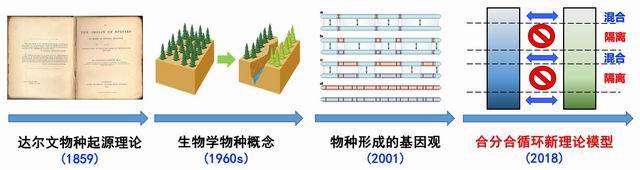

物种的形成机制是进化生物学的核心问题 , 也是生物多样性形成的原始动力 。 在国家自然科学基金重大研究计划“微进化过程的多基因作用机制”的支持下 , 中山大学教授施苏华带领团队对全球多种红树植物进行了基因组学和种群遗传学研究 , 提出了全新的物种形成理论模型——“合分合”循环 , 成功解释了全球生物多样性热点区域的物种形成机制 。

过去70年间 , 新达尔文主义学者倡导的“群体间地理隔离机制”是有关物种演化机制的“金标准” 。 地理隔离是指由于高山、海洋和沙漠等地理障碍而使两个或几个群体之间不易交配成功的隔离机制 , 科学界普遍认为这是形成物种的第一步 。 但是 , 这一模型无法解释生物多样性的起源 , 对生物种群之间的基因交流模式及作用也未给出明确答案 。

对此 , 研究团队利用基因组、地理数据和计算机模拟方法 , 对全球多种红树植物的种群遗传结构和区系地理格局展开了系统研究 , 发现红树植物物种形成的关键正是不同种群之间的间断性基因流 , 这些间断性的基因流由海平面高度的周期性变化所导致 。 他们发现了基因流可以持续存在于物种形成过程的基因组证据 , 从根本上修正了传统的“物种形成需要地理隔离才能完成”的生物学物种概念 。 基于在红树植物中的丰富实证证据 , 科研人员提出了“合分合”物种形成新模型 , 即生物物种经地理隔离和遗传混合的交替循环而分化为多个物种 。

科研人员进一步对数十种红树植物基因组序列从头测序、分析后发现 , 在过去10万年里 , 红树的有效群体数量伴随着海平面变化急速降低 , 至今仍处于极低的水平 。 并且 , 不同红树物种死亡率的差异较大 , 且和各物种遗传多样性存在显著负相关 。 这从遗传机制上揭示了现存红树林生态系统在海平面快速上升背景下的脆弱性 。 红树林作为海陆交界处的重要湿地生态系统 , 在消风减浪、促淤造陆、固碳和支持海岸带生物食物网等方面起着基础性作用 。 准确评估其演变机制事关海洋生物多样性湿地生态区域建设 。

该成果发表后 , 在国内外学界引起广泛关注 , 国外同行称赞“合分合”理论是“对演化生物学理论的全新重要贡献” , 为解释全球各物种多样性热点的形成机制提供了全新观点 , 除解释印度—西太平洋地区红树物种形成机制外 , 还解决了长期以来关于正确理解物种形成过程中基因流作用的问题 。 针对红树林生态系统 , 这些研究阐明了全球气候变化下红树植物遗传多样性演化的规律及其受胁迫的内在机制 , 为制定保护策略提供了基础 。 (甘晓 蒋程)

【全球|我国科学家提出全新物种形成理论模型】[责任编辑: 张梦凡 ]

推荐阅读

- 测试|图森未来完成全球首次无人驾驶重卡在公开道路的全无人化测试

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- IT|全球供应25亿剂疫苗 科兴上半年营收110亿美元

- IT|全球每日新增确诊病例首超100万例 世卫:两大毒株正掀起“疫情海啸”

- Tesla|特斯拉在美国召回约47.5万辆汽车 接近其去年全球交付总量

- 堆芯|全球首座,世界领跑!

- 集聚|向全球应用创新策源地持续迈进 上海“双千兆”应用体验中心正式揭牌

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- 电子商务|国际品牌崛起 亚马逊在全球购物应用安装量中下滑至第四位