文|邻章

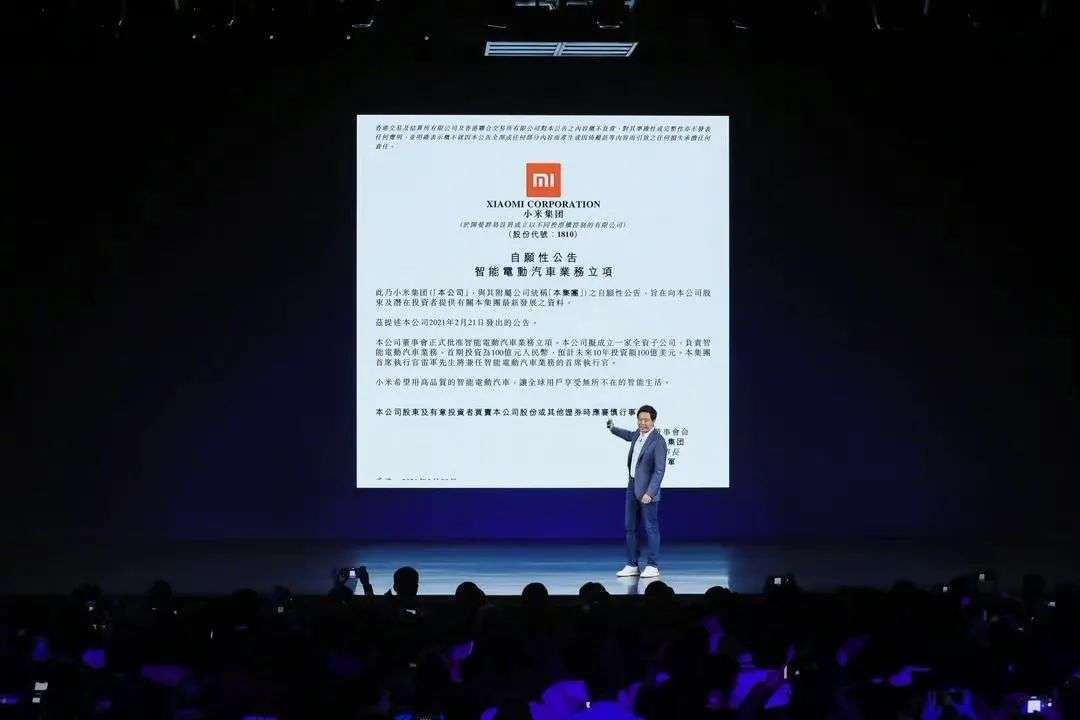

传闻良久的小米造车计划终于在30日晚的小米春季新品发布会上得到官宣证实 。

雷军在发布会上更是表示:小米汽车将是他人生之中最后一次重大的创业项目 , 他愿意押上人生全部的声誉 , 亲自带队 , 为小米汽车而战 。

文章图片

这可以说是充满了豪情壮志 , 但市场对雷军的豪情壮志似乎并不太买账 , 反应到资本市场 , 则是31日小米股价至收盘仅仅实现微涨 , 这与此前百度官宣造车前后 , 在市场迎来的股价暴涨情形 , 形成了鲜明对比 。

为什么市场对小米造车反应相对平淡? 在我看来 , 或许是因为:短期内相信确定性 , 中长期则更为看重成长预期的资本市场 , 在小米造车计划中 , 并没有看到短期内的确定性与较好的长期发展预期 。

(1)短期要素:主业未稳且造车关键信息披露稍显不足

从现实来说 , 小米宣布进入智能电动汽车市场 , 等于是在智能手机市场与智能汽车市场开始了双向作战 。

而从腾讯新闻《潜望》的报道来看 , 促使小米决定双向作战的重要因素是小米内部判断“华为在短时间内回归主流手机领域的可能性已经比较渺茫” , 这使得小米敢于分散财力、人力去研究智能汽车 。

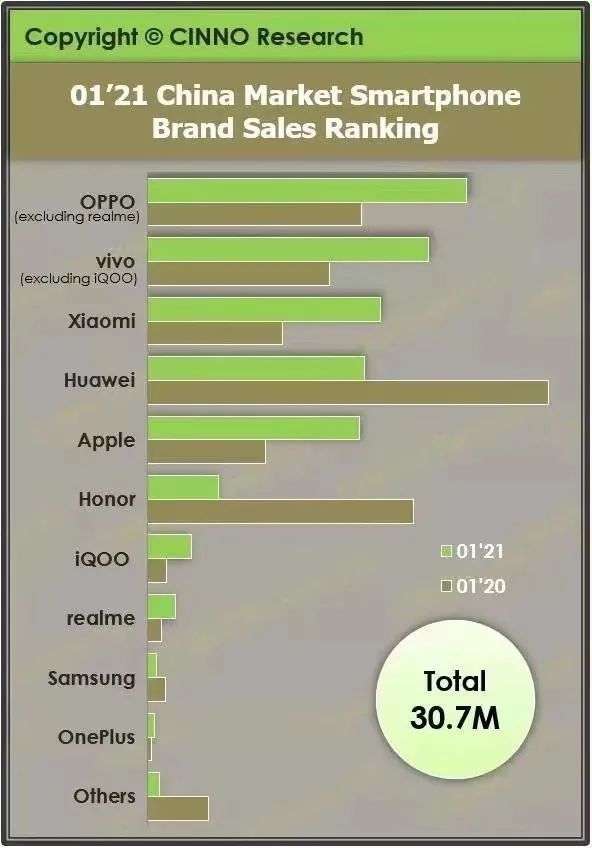

但就当前市场智能手机而言 , 即使市场没有华为 , 小米也并未在智能手机市场建立起绝对的领先优势 , 其依旧面临着来自OPPO、vivo这些厂商的激烈市场竞争——这从OPPO在今年1月以22.3%成为中国手机品牌销量冠军 , 但小米今年一月份在国内市场份额则仅为16.3%位居第三便可见一斑 , 并且小米在品牌引领力上也并未达到苹果、三星、华为的高度 , 这也是不争的事实 。

文章图片

所以在核心业务面临强竞争的现实下 , 小米选择进入智能汽车市场 , 其实稍显冒险 。

花旗就在研报中指出 , “造车远比制造智能手机要复杂得多 , 供应链也更长 , 但小米貌似还没有搭建起这样的供应链 。 而且 , 造车属于重资产业务 , 将会消耗大量资源 , 同时带给公司长期的财政负担 , 对当前公司的盈利能力可能会带来影响 。 ”

而从小米官宣造车的公告来看 , 虽然我们看到了小米在智能电动汽车领域的投资预算、运作模式(成立)全资公司、雷军挂帅等关键信息 。

但整体而言 , 资本市场还渴望小米披露更多造车关键信息——诸如在真正涉及到汽车产品实操的落地上 , 小米打算如何造车(自建工厂还是代工生产)、基于何种平台研发(自研还是借用成熟电动化平台)、产品预期落地时间等信息 , 但这些信息 , 小米都未给市场明确答案 。

在此 , 我们可以反观前段时间百度官宣造车时给出的官方公告 , 在这些关键信息上 , 其基本给了市场明确答案的——在造车方式上将与吉利集团战略合作 , 成立合资公司;在研发平台上其将基于吉利最新研发的纯电动架构——浩瀚SEA智能进化体验架构进行产品研发;在产品落地时间上 , 则在后续给出了大约三年时间 。

这些信息让资本市场对百度造车 , 有了短期内的确定性 。 所以小米在公告中未明确给出的这些市场关注点 , 让市场无法确定究竟是要三年还是五年 , 小米汽车才能落地 。

(2)中长期要素:核心竞争力积累薄弱与上比不足的研发投入

对于智能电动汽车而言 , 动力电池、驱动电机和智能驾驶系统的重要性不言而喻 , 而在动力电池、驱动电机已有成熟解决方案的现实下 , 真正决定智能电动汽车竞争角力场的或将是智能驾舱和智能驾驶系统 , 软件定义汽车产业业内共识 。

中信证劵在研报中就谈到:软件定义智能化水平 , 包括智能座舱和自动驾驶 。 电动车结构相对简单且动力差异不大 , 动力总成(发动机、变速箱等)不再是关键竞争力 。 软件能力支撑智能化水平 。

但于小米而言 , 软件能力是其优势领域 , 但自动驾驶技术(或者说技术积累)并不是其当下能力强项 , 还需积累 。

据企查查知产信息显示 , 截至2021年3月29日 , “小米科技有限责任公司”共有有效专利6758项 , 其中专利名称、专利摘要包含“发动机、导航、车、驾驶、雷达、行驶”的专利有211项 , 少于百度、华为、蔚来、小鹏、理想等国内玩家 。

从专利来看 , 其专利主要积累在于智能座舱(当然这或许与小米多年来在智能手机领域对用户体验形成的独特洞察力有着密切关系) , 但在事关智能电动汽车核心竞争力的自动驾驶技术积累上 , 小米相对于百度、蔚来、小鹏、理想们而言 , 有着差距 , 缺乏落地实践 。

对比来看:百度有Apollo , 拥有完整L4级别自动驾驶技术 , 测试里程超700万公里 , 无人驾驶仅在北京、长沙两地的测试里程已超过5.2万公里 。 这些积累 , 有助于其车企合作伙伴以及百度的造车公司集度 , 获取最佳的自动驾驶能力;蔚来有NIO Pilot , 行驶里程累计已超过1亿公里;小鹏有NGP , 用户使用里程也在25天内也突破百万公里;华为拥有强悍的5G能力 。

如此现实 , 使得小米在智能电动汽车的自动驾驶技术上 , 需要进行补课、大力追赶 , 特别是考虑到小米进入智能电动汽车领域将“追求品牌向上 , 放弃其在智能手机领域的打法”的现实下(据36氪报道) , 自动驾驶技术的重要性以及小米在这一领域的短板 , 就会进一步显露 。

对此 , 小米可能是有清晰认识的 , 这也或是小米在造车公告中重点提出将首期拿出100亿人民币 , 未来十年累积投入100亿美元的原因所在 。

文章图片

但从现实来说 , 小米对智能电动汽车的投入预算 , 对比业内顶级选手们 , 则显得有些“上比不足” 。

从数据来看:传统豪强宝马集团已经连续五年在研发投入超过50亿欧元 , 戴姆勒集团2020年的研发投入也达到了86亿欧元 , 大众集团一年的研发费用就已超过百亿欧元;电动汽车领军品牌特斯拉 , 其2020年的研发费用也接近15亿美元 , 潜在跨界巨头 , 如苹果 , 从有关数据来看 , 其在电动汽领域的累积投入 , 也早已超过了百亿美元 。

所以在这些有钱又有先发优势的竞争对手面前 , 小米给智能电动汽车的预算投入 , 似乎还不够多 。

用合作换时间 , 或不失为小米造车的好选择 也或正是产品落地时间不明确、核心业务面临强竞争、对智能电动汽车核心技术积累稍显薄弱且在研发投入又上比不足等现实 , 使得市场对小米进入智能电动汽车所能带来的确定性 , 产生了一定的观望情绪 , 这些情绪反应在股价上 , 则是股价的风轻云淡 。

对此 , 雷军应该是有所预料的 。

毕竟他在何小鹏创立小鹏汽车时 , 就对何小鹏说过:“造车和互联网创业不同 , 智能汽车的产业链长且复杂 , 需要有思想准备打六年的地基和积累 , 同时需要足够的资金 , 吸引智能汽车市场中最棒的人才有可能成事 。 ”

但小米真的需要独自“打六年地基”吗?个人认为 , 其实小米不妨换一种思路——用合作换时间 , 毕竟时间是小米造车最大的敌人 。

【汽车|为什么资本市场不宜短视小米造车?】在一些小米当下积累较为薄弱的技术上 , 其就小米大可与国内外众多汽车厂商一样 , 选择牵手华为、百度Apollo、腾讯这些各自领域具备优势的伙伴 , 与之进行深度合作 , 善用他们各自的优势技术 , 然后融入自己多年来在智能手机领域对用户体验与需求的独特理解 , 进行技术整合、产品打造与用户体验提升 , 实现“他山之石 , 可以攻玉” , 也未尝不可 。

诸如电驱系统、5G、云计算等就可选择与华为合作 , 利用华为在ICT领域的优势 , 在自动驾驶技术上则可与国内外众多车企一样与百度Apollo合作;在智能座舱领域 , 则可牵手腾讯、百度 , 利用他们积累的丰富资源 。

毕竟这一方面可以省去小米重复造轮子造成的资源投入浪费 , 但更重要的是 , 他将有助于小米更快切入智能电动汽车市场 。

同时 , 这种模式也并不意味着小米就放弃了自动驾驶技术自研积累 , 而是可以通过合作来缩短技术时间差 , 为自研换取时间 。 其实 , 这种先合作而后自身技术成熟完成替代的模式 , 在业内也是极为常见的 , 在此华为麒麟芯片的NPU进化历程 , 就可以说是显著一例 。

当然 , 这一切只是个人的浅薄观点 , 而小米在智能汽车领域究竟准备怎么干 , 如何弥补自身在技术积累上的部分短板 , 一切都得有待于小米公布更多信息 。

资本市场不宜短视 , 应多给小米一些时间 而于资本市场而言 , 个人认为资本市场不宜短视 , 更应该看到小米造车所具备的一些相对优势 。

从现实来说 , 雷军愿意亲自挂帅 , 愿意押上人生全部的声誉 , 就表明了小米在智能电动汽车领域的强大决心 , 有着强烈的创始人意愿驱动 , 这对于业务推进而言 , 其实是至关重要的 。 而小米相对充足现金储备 , 也为小米持续投入、寻找优质合作伙伴提供了充足的粮饷 , 让其省去了其他造车新势力当时满世界找投资的苦恼 。

同时不容忽视的是 , 虽然小米在自动驾驶领域积累稍显薄弱 , 但其在人工智能其他领域的实力其实也是不容小觑的 , 其实小米在AI 领域专利申请数量 , 早已进入全球互联网企业第一阵营 。 而小米在智能手机领域积累下来的用户运营、对用户需求理解的独特优势 , 则更是许多传统车企所不能比拟的 。

所以从这些层面来看 , 我们能够发现 , 小米虽然有一些技术上的劣势 , 但也有独特的优势 。 在此 , 市场不妨多给小米一些时间 , 让小米在智能汽车市场慢慢展现全貌 。

作者:邻章【微信:ZLxgic , 公众号:TMT317】 , 专注科技互联网评论 , 致力传递价值思考 。 36Kr、虎嗅、钛媒体、界面、创业邦、创事记、人人都是产品经理等40余家科技互联网平台专栏作者 。

推荐阅读

- 代码|GGV纪源资本连投三轮,这家无代码公司想让运营流程变简单

- 硬件|汽车之家年底裁员,员工称多个职能部门已被撤销

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- Tesla|特斯拉因两处安全缺陷召回近50万辆电动汽车 承诺免费修复

- IT|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- IT|新能源汽车年底卖爆 展车都被抢购 咋回事?

- 德尔塔|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- Tesla|特斯拉在美国召回约47.5万辆汽车 接近其去年全球交付总量

- Tesla|网传特斯拉等新能源汽车保费上涨超50% 多家车险公司回应不实