文章图片

……

文章图片

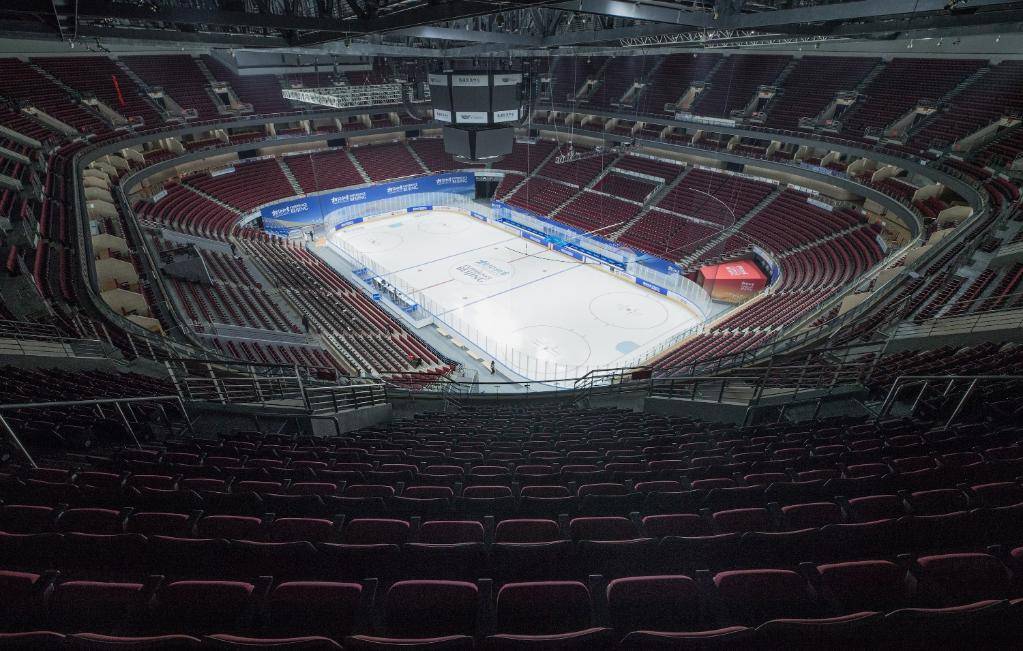

“相约北京”冬奥冰上项目测试活动正在进行

这些黑科技集中在五棵松体育中心亮相

让北京冬奥会与未来又近了一步

文章图片

=1=

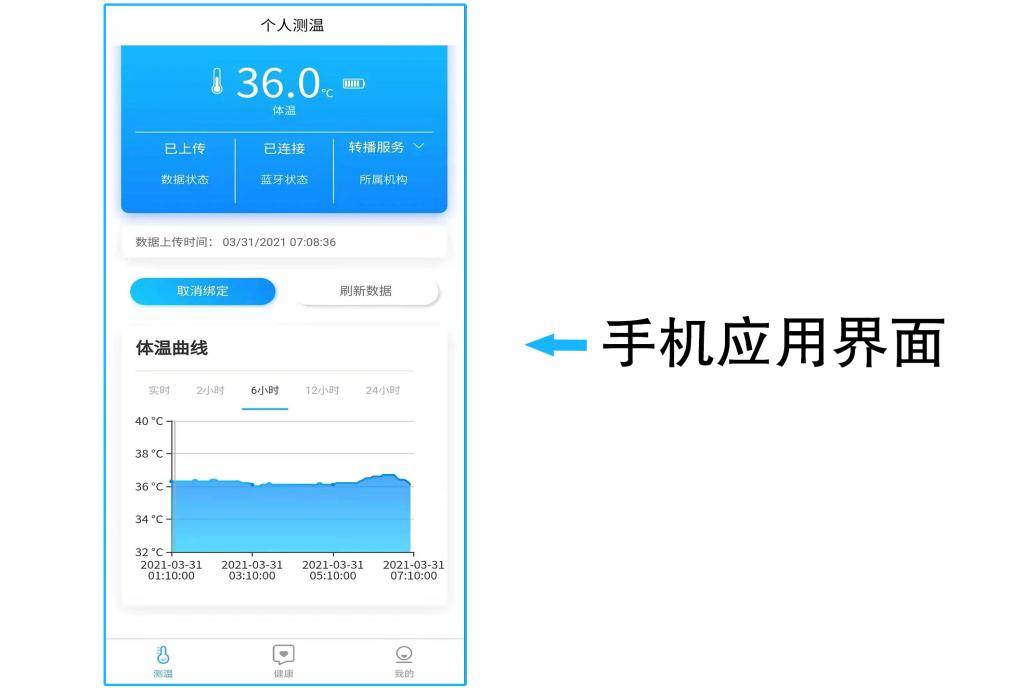

疫情防控 , 精准快捷测温是重要一环

测试活动仅场馆工作人员就达千余人

为了实时监测体温

一款可穿戴、带芯片的

体温计“创口贴”应运而生

文章图片

它是目前全球最小、最精准的可穿戴式连续智能测温设备

国外类似产品精度只能到0.1-0.2摄氏度

它的检测精度可以达到0.05摄氏度

只需将其贴在腋下的皮肤上

就可以在手机APP看到自己的实时体温

可自动测量、上报

有人体温超过安全值

防疫人员就会第一时间处理

有了它

再也不用担心忘记上报啦

文章图片

=2=

一场体育比赛

从器材装备到办公用品

搬运很费力

懒惰果然是驱动人类创新的源动力

机器人小跟班儿来了

文章图片

采用“激光+视觉”的自助避障导航

可以在场馆内自由行驶

有了它

再也不用担心腰酸背痛

=3=

还记得第一次看到《黑客帝国》里

尼奥后仰身躲子弹的经典一幕吗

文章图片

镜头定格 , 360度全景镜头切换

这种视觉震撼也将出现在冬奥赛场

场边 , 数十台摄像机一字排开

将冰球比赛的精彩瞬间定格

观众可以多角度立体观看这一“子弹时间”

文章图片

这组摄像机也同步拍摄不同角度的运动视频

观众可以不受位置限制

360度无死角观赛

还支持运动员和教练员多角度回顾训练细节

科学提升训练成绩

有了它

冬奥大片时刻呈现

文章图片

=4=

过去转播机构需要安排庞大的编导制作团队

在现场架设转播车

在国际广播中心完成复杂的信号制作

投入大、成本高、周期较长、资源难以复用

如今 , 有了云转播

转播机构在赛事现场千里之外也能远程制作

每个云端导播台可以提供不同的导切方式

实现同一赛事的多版制作

有了它

赛事直播更便捷、更轻量

=5=

混合采访区

是运动员在赛后第一时间接受采访的地方

疫情防控 , 社交隔离必不可少

于是 , “无人”混采区出现了

通过云端平台

运动员与采访人员完全隔离

但又通过视频设备互联

媒体也可以第一时间拿到素材

同样 , 赛后新闻发布会也尝试通过远程方式进行

有了它

运动员与采访人员可以隔空安全对话

↓↓点击视频一看究竟↓↓

科技冬奥领导小组工作组成员常宇介绍说

2008年奥运会留下了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的宝贵遗产

而2008年的“科技奥运”

更注重通过奥运会把我国科技创新成果展示给世界、为奥运举办做出贡献

希望能够获得世界对中国的认可和赞许

经过这些年的发展

“科技冬奥”最大不同是

不再仅仅将奥运作为展示平台

而是思考如何通过举办奥运会推动创新

最终惠及城市运行、产业发展和百姓生活

文章图片

统筹:彭东、李丽、姬烨

【体育|走近冬奥·追光丨有了“它”,冬奥与未来又近了一步——“你不知道的冬奥”之六】协调:王浩宇

采访人员:姬烨、王浩宇、卢羽晨、董意行、胡佳丽、张骁

部分素材由五棵松体育中心提供

编辑:卢羽晨、吴俊宽

校对:黄绪国

签发:彭东

新华社国际传播融合平台出品

版权归新华社所有 未经许可不得转载

推荐阅读

- 浦峰|冬奥纪实8k超高清试验频道开播,冬奥结束后转入常态化运转

- 娱乐性|新华全媒+|探秘冬奥会“黑科技”:当冰壶遇上人工智能

- 建设|5G信号全覆盖,冬奥会各赛区通信基础设施建设全部完成

- 冬奥|冬奥倒计时40天保障大屏点亮 科技创新助力冰雪盛会

- 雷军|小米雷军:苏炳添体育课将于 12 月 30 日下午直播开课

- 体育|抖音发布体育内容报告 网友关注“健身、自律、锻炼”

- 太阳轨道|冬奥会奖牌里 蕴含着古老的天文知识

- 视点·观察|课外体育培训行为“规范”释放了什么信号?

- 天文学|带领孩子走近科学

- 王绶|带领孩子走近科学