图片来源:unsplash

文 | 智东西 云鹏今天 , 说中国LCD屏幕世界第一 , 从市场份额上来讲已经没有任何争议 。 毕竟LCD市场中的半壁江山都是“Made in China” 。 TCL华星3月刚刚正式拿下三星苏州LCD产线 , 京东方完成对中电熊猫的收购 , 中国屏幕厂商依然在LCD领域开疆拓土 , 另一边 , 三星、LG却即将退出LCD产业 。

文章图片

LCD依然具备潜力 , 还是韩企巨头留下的甜蜜陷阱?

从表面上看 , OLED等显示技术在市场占有率方面一直持续增长 。 OLED等显示技术在市场占有率方面一直持续增长 。 OLED更好的色彩表现、更低的响应时间 , 以及对屏下摄像、柔性显示等技术的支持 , 都使其成为了聚光灯下的焦点 。 不论是在手机、显示器还是电视中 , 提起LCD似乎都多了一丝“年代感” , 最新的电子产品大多在尝试OLED、Mini LED等新技术 。 而实际上 , 发展了30余年的LCD行业远未到“夕阳产业”的程度 , 国内屏幕巨头高管就曾表示 , LCD行业还将有10年左右的黄金期 。 而各种新兴技术的出现、各路巨头不断加码对新技术的研发 , 都使得LCD屏幕产业充满了机遇和挑战 。 今天 , 或许是LCD产业的新“拐点” , 也是我们要重新审视这个“老技术”的时候了 。

01.巨头难逃“真香” , 价格涨近一倍 , LCD需求依旧坚挺

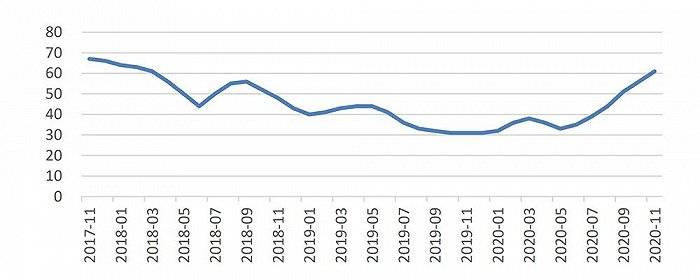

虽然三星、LG等韩国厂商嘴上说要退出LCD产业 , 将陆续关停产线 , 但用“口嫌体直”来形容他们非常贴切 。 在2020年第二季度以来的LCD面板涨价大潮中 , 三星、LG纷纷宣布要再战一年 , 可见没人可以逃过“真香” 。 并且在TCL华星与三星苏州产线的交易中 , 三星其实也增加了对TCL华星的持股 , 甚至成为了第二大股东 。 目前TCL华星产能正步入成长期 , 产品结构比较均衡 , TCL华星与三星的战略关系 , 其实是要打造全球分工联盟 , 有效补充TCL华星客户、技术、供应链资源 。 因此三星从长远来看是认可华星未来的发展的 , 并且对于LCD的前景目前也依旧看好 。 从2020年第二季度至今 , LCD面板价格一路上涨 , 一度回到了2018年的高点水平 , 其中32寸LCD面板的价格涨幅甚至来到了85% 。

文章图片

文章图片

(32英寸LCD面板价格走势 , 数据来源:Wind

在这背后 , 显露出了几方面的深层次原因 。 其实LCD面板整体的供给正处于一个低点 , 一方面上游IC驱动、玻璃基板等材料零部件的短缺延缓了出货 , 另一方面 , 韩国巨头厂商对LCD产线的关停也影响明显 。

同时 , 全球科技产业在2020年都遇到了一个共同的议题 , 就是新冠肺炎疫情 , 疫情虽然在初期打击了需求 , 但随着远程办公、在线教育、居家娱乐等需求的兴起 , 消费电子、智能家居等品类的IT产品需求都持续上涨 。

其实PC、电视等品类已经连续几年处于出货量下滑的阶段 , 而疫情这针催化剂 , 则让这些品类逐渐走回了需求强劲的良性发展阶段 。 2020年第二季度 , 全球PC、平板电脑出货量同比增长分别为11.4%和19.9% , 并且这一数字在第三季度甚至来到了15.4%和26.6% 。 仅仅在一年之前 , 这些数字都是完全不敢想的 。

除了疫情的刺激 , 电视领域技术的创新、需求的升级也同样重要 。 在LCD领域 , PC和电视面板大约占据了90%的出货面积 , 所以电视需求的改变也显著牵动着LCD产业的神经 。 近两年来 , 电视面板尺寸增加显著 , 其实比较明显的就是今年主流电视厂商的产品的起步尺寸基本都来到了65英寸左右 , 红米甚至还推出了86英寸的超大尺寸电视 。 而全球电视面板的平均尺寸也由2016年的41英寸左右增加至2020年的46英寸左右 。

随着消费不断升级 , 人们对于电视尺寸和画质的要求都越来越高 , 电视尺寸的增加 , 对于LCD出货面积的提升是非常明显的 。 从PC到平板电脑 , 从电视到显示器 , 这些电子产品使用的绝大多数都是LCD面板 , 虽然OLED显示效果有所胜出 , 但不可否认 , 在快速满足市场需求方面 , 低成本、高效率、高良率、高出货量的LCD面板仍然有不可取代的优势 。

乘着这波LCD面板价格上涨的大潮 , 各家国内屏厂的2020年全年业绩预告或者年度财报 , 其营收和利润表现都比较亮眼 。 主流厂商净利润的同比增长情况至少都在60%以上 。 可以说 , 在这个时间点上 , LCD产业对所有屏幕厂商来说都依旧是个香饽饽 。

抛开能够帮助屏厂赚钱 , LCD产业从技术发展的角度来说 , 也有很多新兴技术在快速发展 。 如果简单来看 , LCD面板的像素本身不发光 , 要靠LED背光打光才可以显示色彩 , OLED则是像素本身自发光 , 通入适当的电流就可以显示色彩 。

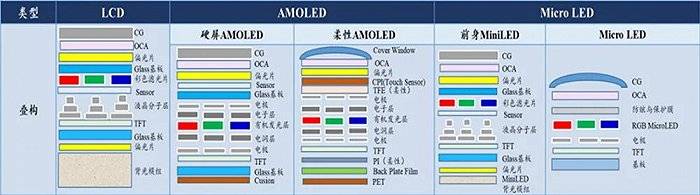

近几年 , 在LCD技术的基础上又衍生出了许多新的显示技术 , 比如现在非常火热的Mini LED技术 , 形象来看 , 就是通过增加更多的LED灯珠 , 实现更多的LED背光分区 , 从而实现更精准的发光控制 , 实现更好的亮度、色彩表现 。 而更进一步的Micro LED则是将LED灯珠数量拓展至百万级别 , 几乎可以达到像素级的背光控制 , 这样一来 , 就可以实现媲美甚至超越OLED屏幕的显示效果 , 但在工艺成熟之后 , 成本、寿命等方面又要优于传统OLED屏幕 。 当然还有在面板背光模组中增加一层量子点膜提升色彩表现的量子点技术 , 也被称为QLED技术 。

文章图片

主要屏幕种类及大致屏幕结构

这些新兴显示技术 , 一旦工艺成熟 , 产能跟上 , 都会快速形成新的市场 , 刺激新的需求出现 , 并且这些新的技术领域 , 大家在起跑线上的差距没有传统LCD、OLED技术来得明显 , 对于中国屏幕厂商来说也有更多机会 。 根据TrendForce预测 , 2021年MiniLED背光电视出货量有望达到440万台 , 而到2025年将突破3,550万台 。

而群智咨询也给出预测 , MiniLED背光电视电视渗透率在2025年将达到7.1% 。 归根结底 , OLED的普及需要时间 , 而LCD几十年形成的牢固产业生态也不是瞬间就可以被取代的 。 从供给端到需求端 , LCD屏幕的市场依旧广阔 , 其绝对体量仍然是不容忽视的 。 CINNO高级分析师刘雨实告诉智东西 , 其实LCD与OLED技术会长期并存 , 因为二者并不是完全相互取代的关系 , 并不像当年CRT被LCD取代 。 因为LCD本身在很多方面都有自己的优势 , 比如成本、功耗、使用寿命以及工艺成熟度等 , 而OLED技术由于发光原理所致 , 本身也存在一些先天缺陷 。 比如通电转化率一直难以提升 , 长时间显示会造成“烧屏”现象 , 以及峰值亮度远低于高端LCD屏幕等情况 , 都是面板厂商短时间内难以完全克服的问题 。

因此 , LCD并非是“明日黄花” , 在今天依然有广阔的应用空间 。

文章图片

TCL 75英寸8K量子点电视 02.韩退中进 , LCD成为国产屏新红利

当然 , 中国屏幕厂商在LCD产业所取得的成绩 , 并不是一蹴而就的 , 这背后经历了近二十年的努力追赶 , 最终实现份额的反超 。

纵观LCD面板发展的几十年 , 非常明显的特点就是呈现周期性 。 周期开始 , 技术创新、开拓新的应用场景拉动市场需求增长 , 产能供给不足引发价格上涨 , 吸引企业进行新的投资扩产 。 而当需求进入平稳发展后 , 新增产能引发供给过剩、价格下降 , 从而行业进行主动去产能 。

而每一个去产能的时期 , 往往就是市场的洗牌期 , 谁能留下 , 就要各凭本事 。 LCD技术发明于美国 , 发扬落地于日本 , 而90年代中期 , 在几次LCD面板的衰退时期 , 以三星、LG为代表的韩国企业开始进行大规模逆周期投资 , 获得了不少日本LCD技术和相关人才 。 有句俗话说 , “谁家不吃顿饺子呢?”但同时 , 家家也有本难念的经 , 产业的发展会经历各个周期 , 承接产业转移、进行逆周期投资收购 , 都是中国大陆LCD产业初期发展的一些方式 。

21世纪初期 , 中国大陆头部面板企业开始进行技术的引进和积累 , 2002年上海广电集团和日本NEC合资设立上广电NEC , 并建设了中国大陆第一条LCD产线 。 次年 , 在收购了韩国现代的液晶显示器业务后 , 通过技术的吸收消化 , 大陆厂商自主建设了一条第5代LCD产线 , 并在2005年2月实现投产 。 后来随着2009年国内头部玩家宣布开始向高世代线扩张 , 三星、LG、夏普等日韩巨头也开始计划到中国大陆设高世代面板厂 。 从2011年到2015年 , TCL华星、京东方、中电熊猫的多条8.5代产线陆续投产 。 随后 , 国内厂商也开始向高世代产线迈进 , 更高世代产线意味着较大尺寸切割效率的显著提升 。 从追赶到反超 , 中国屏厂开始走在了LCD产业的前列 。

未来 , 从量上的“大” , 做到技术上的“强” , 是国内屏企仍然要努力的方向 。 在未来十年的黄金期中 , LCD行业整体上已经进入了整合的阶段 。 2020年8月28日 , TCL华星宣布斥资10.80 亿美元(约76.22亿人民币)收购三星苏州8.5代LCD产线 , 一个月后 , 京东方宣布计划收购中电熊猫8.5代和8.6代LCD产线 。

中国的双巨头格局 , 愈加凸显 。 DSCC预计 , 随着中国屏厂产能的释放、韩国厂商产线的关停、被收购 , 到2022年四季度 , 中国大陆的LCD产能占比将会达到70% , 而Omdia也预计今年TCL华星和京东方的LCD产能面积份额合计将会达到四成 。

文章图片

全球LCD产能占比走势图 , 数据来源:WitsView

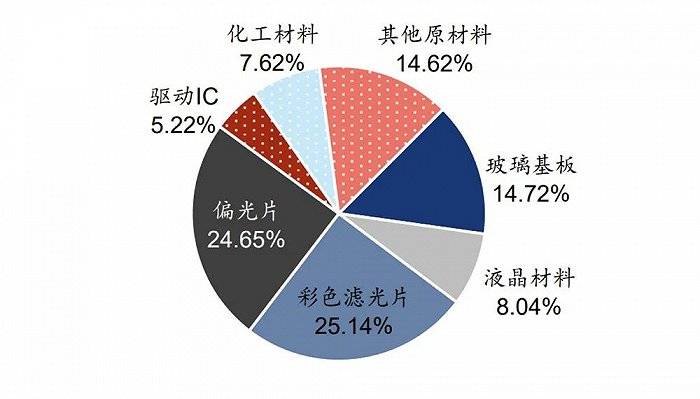

不过在中国屏厂双雄地位确立的背后 , LCD产业的核心技术掌握情况却不容乐观 。 从LCD面板本身来看 , 成本占比最高的两部分 , 是偏光片和彩色滤光片 , 仅这两部分的成本占比之和就约为50% 。

这种材料我们听起来并不陌生 , 但实际生产的技术壁垒 , 却很高 , 基本被日韩企业垄断生产 。 而LCD面板另外的玻璃基板、液晶材料、驱动IC等材料和零部件 , 也是美日韩德的天下 , 当然 , 关键的LCD领域比较先进的工艺、量度、检测修复等设备 , 中国厂商的自主能力仍然非常薄弱 , 基本依靠向日韩进口 。

文章图片

55英寸 LCD面板原材料成本拆分

一块简单的LCD屏幕 , 其实上游细分的领域非常多 , 而每个领域都积累了大量的关键技术 , 在这些材料、设备领域 , 中国LCD屏幕供应链的发展仍然处于初期阶段 。 虽然国内屏厂在中游的生产制造环扮演的角色越来越重要 , 在LCD市场份额上面没有对手 , 但在LCD面板上游核心技术领域 , 仍然有诸多空白需要填补 。

03.LCD赛道暂稳胜局 , 新技术挑战还需直面硬刚

目前根据主流数据机构的预测来看 , 全球LCD产业还将保持一个比较平稳的发展势态 , 从2020年到2022年 , LCD面板出货面积基本会在3.1亿平方米到3.16亿平方米之间 。

随着韩国厂商的退出、大陆厂商高世代产线产能的进一步释放 , 国内屏企在LCD面板领域看起来暂时没有大的挑战 。

不过 , 如前文所说 , 国内LCD产业链在核心材料、核心生产设备方面仍然需要追赶 , 还有不少空白需要填补 。 并且这些上游领域 , 技术壁垒高、资金需求量大 , 同时需要大量人才 , 这都是急不得的事情 , 要通过持续投入、企业自身的决心加上政策的支持来慢慢“啃硬骨头” 。

另一方面 , 一个问题很明显的摆在眼前 , 为什么韩国三星、LG等巨头纷纷退出传统LCD屏幕竞争呢 , 真的是“打不过”吗?

刘雨实提到 , 其实这些韩企做出的更多是一种主动性选择 , 主动将资源集中在他们认为更有优势、更有潜力的领域 。 这些巨头已经瞄准了许多新赛道 , 包括高端OLED、QLED、MiniLED、MicroLED等等 。 单从出货量来讲 , 最大的屏幕市场目前还要看移动端 , 智能手机每年的出货量在13亿左右 , 而且智能手机几乎是人手一部 , 而不像电视以家庭为单位购买 。 而在智能手机市场中 , OLED屏幕取代LCD屏幕已经是大势所趋 , OLED出色的显示效果、低功耗以及高响应速度 , 都是现在高端旗舰手机所必须的特性 。 根据TrendForce统计 , 2019年AMOLED在智能手机机型的渗透率达到31.0% , 预计2020年这一数据将达到35.6% 。 尤其是柔性OLED的发展前景非常可观 , 2020年出货量增速预测超过50% 。

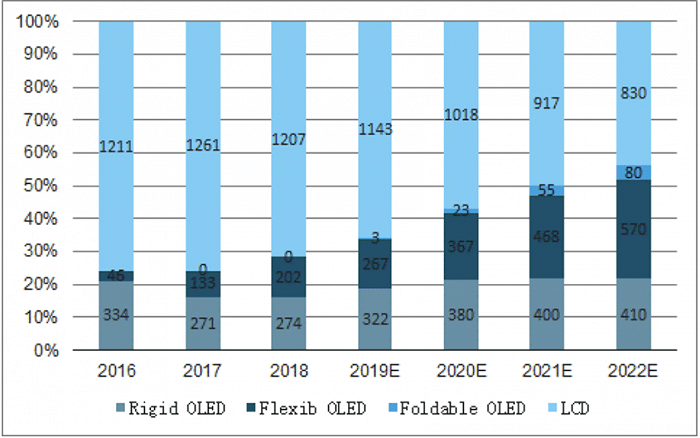

文章图片

2016-2022年不同类别面板智能手机出货量(百万片) , 数据来源:中国产业信息网

而在智能手机这块小尺寸OLED领域 , 三星一家就吃去了将近四分之三的市场 , 这种行业地位短时间内仍然难以撼动 。

在高端电视市场中 , 近年来OLED电视也已经逐渐走向大众视野 , 并且如量子点电视、MiniLED电视都已经陆续实现量产 , 这些新的显示技术 , 其显示效果均要远超使用传统LCD屏幕的液晶电视 。 目前大尺寸高端OLED几乎被LG牢牢把控 , LG通过专利封锁了大尺寸领域显示效果较好的WRGB(白红绿蓝)像素排列方式 。 其他对手想要实现接近的显示效果 , 只能换道追赶 , 这都需要投入大量时间、人力和财力 。

如果说吃LCD屏是在吃剩余市场 , 那么更多的机会则在于这些新兴市场中 。 三星、LG利用自己在显示技术领域的先发技术优势 , 早已经在这些新赛道上设置了重重壁垒 。 今年 , 三星将试水生产300万台MiniLED电视 , 而技术更为复杂的MicroLED电视三星也规划最早在明年就会有落地 , 另外三星还押宝了量子点技术 , 通过量子点与LCD和OLED的结合打造自己的独有显示技术 。 在前沿屏幕技术领域 , 韩国企业仍然处于全球领先的地位 。 对于国内屏厂来说 , 拿下LCD屏幕市场份额 , 可能只是屏幕行业的“万里长征第一步” 。

当然 , TCL华星等国内龙头屏厂也意识到了这个问题 , 并且也在稳定LCD赛道优势的同时 , 积极投入新兴显示技术的研发 。 因为这些屏幕产业的老炮其实经历过CRT时代 , 也知道技术迭代的风险 , 目前以TCL华星为代表的国内主流面板厂商在LCD赛道上也是稳扎稳打的策略 , 都没有再激进扩产 。 在刘雨实看来 , 其实现在国内屏幕厂商在LCD领域采取的策略更多是整合资源 , 就算提升产能也更多是收购的形式 , 并非盲目扩张产线 , 打价格战 。 似乎大家都很有“默契” , 让市场向着一个良性共赢的方向去发展 。

而另一边 , 这些国内的屏幕巨头其实早就锁定了新技术赛道 。 在今年年初的CESc2021大会上 , TCL华星发布了自家最新的打印式OLED卷轴屏、AMOLED云卷屏产品、QLED电视、MiniLED电视以及TCL 20系列手机等产品 。

【大陆|韩企退出,大陆进取,LCD到底是馅饼还是陷阱?】

文章图片

其AMOLED云卷屏产品目前已经在跟国内外终端厂商进行合作开发 , 其主要优势是可以将机身厚度控制在10mm左右 , 并且轴体复杂度相对于折叠屏手机的铰链要更低 。

TCL的打印式OLED卷轴屏产品有中尺寸、大尺寸版本 , 后续会应用于平板、电视等产品 , 预计将在2024年左右实现量产 , 在成本和大尺寸生产方面相比传统OLED有一定优势 。

在这些产品落地的背后 , TCL华星2020年的研发投入超过59亿元 , 同比提升37% , 研发投入占比达到12.6% , 已经接近了中国科技企业研发标杆华为的15% , 从柔性OLED、MiniLED到Micro LED等技术 , 均有所布局 。

目前对于中国大陆屏厂来说 , 新技术就是新机遇 , 各家在起跑阶段都没有拉的很开 , 而中国国内市场巨大的消费潜力 , 又给这些新技术的落地创造了无限的可能 。 令人欣喜的是 , 国内终端厂商也逐渐提升在高端产品中对于国产面板的使用比例 。

只有从上游到中游再到下游整个产业链打通 , 中国屏厂才能真正将自身优势发挥出来 。 就在前不久 , 小米发布了自家最顶级的折叠屏旗舰MIX FOLD , 而这款手机就采用了TCL华星的柔性AMOLED解决方案 , 而华为的折叠屏机皇Mate X2则采用了京东方的柔性AMOLED方案 。

未来是5G、AIoT的时代 , 是万物互联的时代 , 互联就需要交互 , 而屏幕毫无疑问在短时间内仍然是最主要的人机交互入口 , 从手机到PC , 再到各类智能家居产品 , 无一不需要屏幕 。 对于中国屏幕厂商来说 , LCD领域取得的成绩只是一个阶段性胜利 , 想要在显示面板领域真正实现核心技术的赶超 , 仍然任重而道远 。

04.结语:LCD时代远未画上句号 , 但新的赛道哨声已响

技术的迭代是过程性的 , 需要一步一步走 , LCD屏幕技术成熟、应用范围广、产能大的优势 , 仍然会给它带来很大潜力 。

传统家电升级、AIoT、智能汽车市场的爆发都可能给LCD产业创造更多机遇和市场空间 。 随着5G、IoT、AI时代的到来 , 智能设备还会爆发 , 对“屏”的需求会只增不减 。 但以手机、平板、PC、智能穿戴、智能电视为代表的高端消费电子设备 , 都在向OLED、QLED、MiniLED等屏幕新赛道转移 。

三星、LG等老牌韩国巨头 , 看似步步隐退 , 实则暗中发力 , 将钱花在了他们眼中的“刀刃上” , 并且突破韩企众多专利封锁亦不是容易的事情 。 对中国屏企来说 , 从世界“制造中心”变为“研发中心” , 仍然道阻且长 , 但毫无疑问 , 尽早发力新技术 , 仍然是中国屏厂“换道追赶”的一条良策 。

来源:智东西

_原题韩企退出 , 大陆进取 , LCD到底是馅饼还是陷阱?

推荐阅读

- 最新消息|AMD谷歌微星相继退出展会,CES还在坚持办线下活动

- 最新消息|知乎回应“腾讯搜狗退出知乎股东”:是上市后的标准操作

- 最新消息|知乎回应“腾讯搜狗退出知乎股东”:重要股东及其持股比例没有变化

- Tencent|腾讯回应派息式减持京东:被投企业有持续自筹资金能力时退出

- 开始退役|Win10开始弹窗:IE正在退出,请切换到Edge浏览器

- 大陆|雷军:小米高端手机正式对标苹果;腾讯要求抖音为《斗罗大陆》赔偿8亿;Ember 4.0发布|极客头条

- 总面积|你知道全球哪些地区分布有非典型的“温带大陆性气候”?(二)

- IT|2.97亿元挂牌转股完成 东风正式退出东风悦达起亚

- Europe|俄罗斯正式退出《开放天空条约》美国此前已“退群”

- Intel|蓝戟展示Intel独立显卡:中国大陆唯一满血96单元