出品:科普中国

制作:太空精酿

监制:中国科学院计算机网络信息中心

2021年5月15日 , 在经历了296天的太空之旅后 , 天问一号火星探测器所携带的祝融号火星车及其着陆组合体 , 成功降落在火星北半球的乌托邦平原南部 , 实现了中国航天史无前例的突破:天问一号 , 成为中国首颗人造火星卫星 。 祝融号 , 成为中国首个火星巡视器(火星车)!

中国成为继苏联、美国后第三个真正“踏上”(成功着陆)火星的国家 , 也是首次火星探测即实现着陆的国家 。

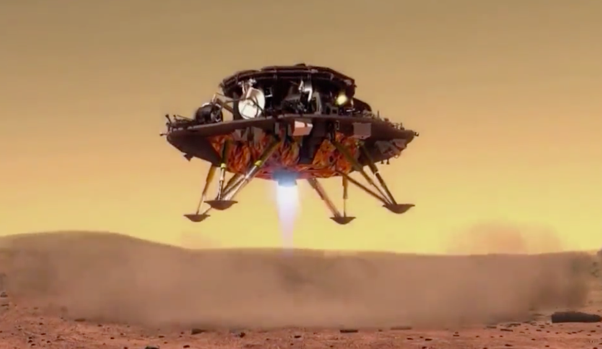

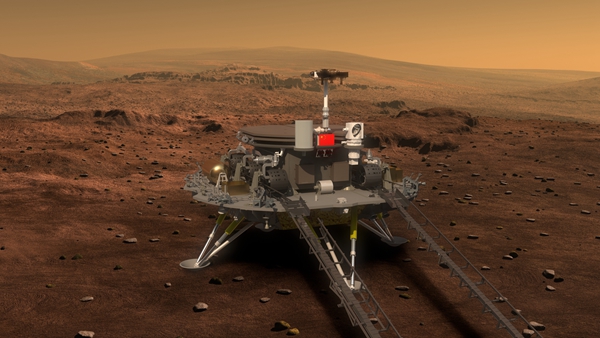

天问一号着陆器最后着陆阶段艺术效果图(图源:国家航天局)在中国神话体系中 , 祝融是为华夏民族传下火种的创世祖神之一 , 教会了古人学会用火 。 中华文化源远流长 , 这个充满文化色彩的称号 , 在全网投票中脱颖而出 , 成为中国首个火星车的大名 。

天问 , 问天!祝融 , 探火!中国航天在用极致的浪漫组合将神话变成现实 。

关于祝融号 , 大家是不是存有许多疑问?本文就带你详细解读十大疑问 , 全方面了解它的着陆之旅和对中国乃至世界航天的意义 。

问题一:为什么要着陆火星?

火星是地球的近邻 , 与地球同为岩质行星 , 元素组成和基本结构与地球相似 , 它的成长与演化历史也揭示着地球的过去和未来 。 火星上拥有空气、水源和有机物存在的痕迹 , 个头虽小表面积却与地球的总陆地面积接近 , 各方面条件都远优于另一个近邻金星 。

地球和火星对比(图改自:NASA)在具体探测技术方面 , 人类先后有过四大方案:“惊鸿一瞥”的飞掠 , 仅在探测早期技术不成熟无法入轨环绕火星、或兼职探测火星时使用;“登高望远”的环绕 , 通过稳定环绕全方面探测火星总体情况 , 但无法看清细节;“明察秋毫”的着陆 , 抵达火星表面近距离接触 , 但仅能定点探测;“自主移动”的巡视 , 能在火星表面探测更大的范围 。

受限于所携带的电力和通信天线能力 , 着陆和巡视任务几乎无法直接与地球通信 , 必须依赖环绕器的信号中继服务 。 前往火星期间 , 它们也需要导航、通信、能量等服务 。 因此 , 环绕器是所有火星探测任务的基础 。

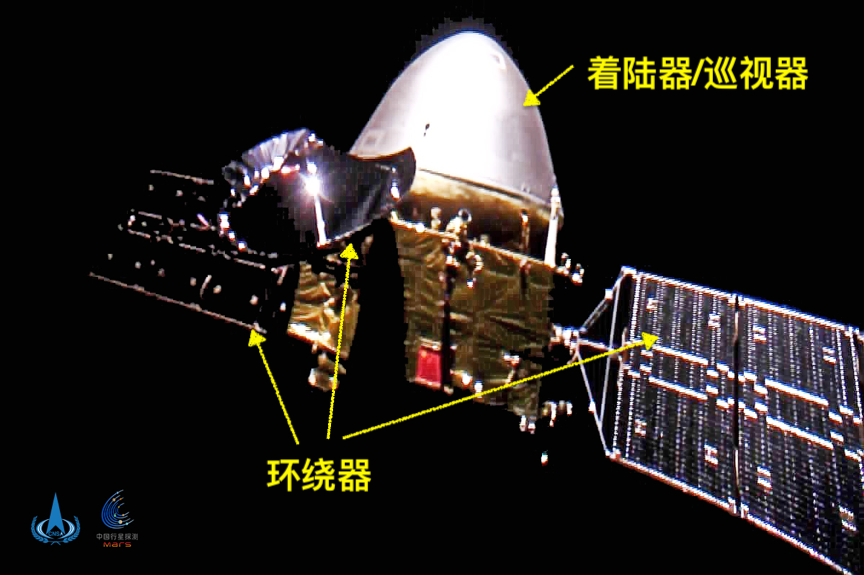

2020年10月1日天问一号分离测量传感器完成的“深空自拍”(图源:国家航天局)我国首次火星探测时 , 天问一号仅在一次任务中就同时实现“环绕”、“着陆”和“巡视”三大目标 , 实现对火星从天到地的立体观测 。 其中 , 自由移动的祝融号着陆火星后 , 能将火星表面各种细节直观地全方位展现出来 , 这一成果的意义是不可取代的 。 总体上 , 近些年来人类探测火星的任务中 , 天问一号可以说是“复杂度之最” , 这体现了中国航天事业快速发展带来的巨大信心 。

问题二:为什么抵达火星后耐心等待了三个月才着陆?

一方面 , 环绕器的完全成功是探测火星的基本前提 。 在环绕器稳定后再进行着陆操作 , 可以为着陆巡视组合体提供更大的选择余地和容错空间 。 另一方面 , 中国还缺乏对火星的全面了解 , 着陆区的实际地形地貌和气象条件等都需要详细勘察 。 因此 , 抵达火星后 , 需要花一定时间研究勘察 。 否则 , 贸然着陆的风险可想而知 。

2021年2月10日19时52分 , 天问一号环绕器携带着陆巡视组合体 , 成功切入环绕火星轨道并成为火星的一颗人造卫星 。 随后它们完成了三大步骤:

1.火星上空“侧空翻”:2月15日 , 在远火点处将轨道调整为能覆盖火星全球的极地轨道 , 从靠近赤道的“横着飞”变成“纵向飞” , 视野大大增加 。 近火点则锁定在乌托邦平原等低纬度区域 , 为后续科研和勘查做准备 。

2.进入“停泊轨道”:2月24日 , 天问一号成功调整到这条过渡轨道 , 距离火星更近、周期更短 , 每两个火星日环绕一周 。 在这条轨道稳定运行三个月期间 , 详细勘察着陆区域 。

天问一号在停泊轨道运行期间 , 发回了多批次天问一号拍摄的高清图像 , 有些成像区域内火星表面小型环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见(图源:国家航天局)3.各项仪器开机:天问一号携带了13台主要科学仪器 , 其中环绕器上有7台 , 重点是在近火点时利用中分辨率相机和高分辨率相机等对火星表面高清成像 。 三个月时间的调试校正后 , 所有仪器系统都达到最佳工作状态 。

问题三:为什么着陆过程是“恐怖九分钟”?

火星着陆持续时间受一系列因素影响 , 如冲入火星大气的速度、角度、地点和时间 , 着陆地点的地形地貌特点(尤其是高度) , 着陆期间的气象条件 , 具体着陆技术方案和细节等 , 总体着陆时间在7-10分钟不等 。 祝融号选择的着陆区是高度较低的乌托邦平原 , 总着陆时间在9分钟左右 , 也被叫做“恐怖九分钟” 。

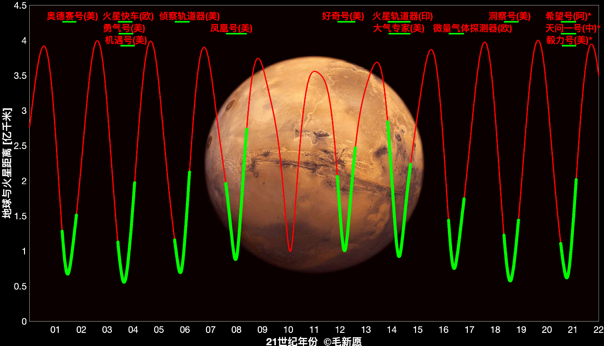

这是因为:火星虽是近邻 , 但与地球的距离在5500万千米到4亿千米之间变化 , 远超月球 。 这不仅意味着一次火星探测任务动辄需要飞行7-11个月 , 还意味着从地球上发出信号与火星通信 , 至少需要6-45分钟的双向通信时延 。 火星大气稀薄 , 引力较小 , 整体着陆过程仅持续数分钟 , 期间根本不可能在地球上进行控制 , 这个过程必须依靠着陆组合体独立自主完成 。

2000-2022年地球和火星距离变化 , 各火星探测任务在太空中飞行的时间区间此外 , 火星半径为3400千米左右 , 约为地球的一半 , 表面引力约为地球的38% , 表面空气密度不足地球海平面的1%水平 , 但这并不意味着着陆火星难度低 。 实际上 , 着陆火星的困难程度远远超过了月球 。 虽然大气可以给着陆巡视组合体带来一定的气动减速能力 , 但密度太低不可能减速到理想的着陆状态 , 最后一定需要反冲火箭工作悬停降落 。 为应对不可避免的大气冲击、摩擦和积累的热量 , 着陆巡视组合体还必须增加气动、隔热、避震等防护结构 , 重量、复杂度和成本等大幅度上升 , 风险系数也大大增加了 。

因此 , 当地球上的航天人通过精确计算得知祝融号正在火星独立完成各项着陆操作、却不得不耐心等待信号回传时 , 这种焦急的体验不可谓不“恐怖” 。

问题四:着陆期间 , 祝融号到底经历了什么?

在最终确认开始着陆指令后 , 着陆巡视组合体会与环绕器分离 , 开启独立着陆之旅 。 期间姿态控制发动机工作 , 严格控制着陆轨迹角度与方向 。 如果冲进火星的角度过大就会超过隔热层能忍受的极限 , 如果过小任务就会像打水漂一般滑入深空 。

冲入火星大气后 , 5千米/秒级别的速度依然导致稀薄的大气冲击和摩擦产生了巨大的震动和热量 , 足以融化大部分金属 。 通过隔热大底和多种散热手段 , 着陆巡视组合体的温度依然能保持常温 。 期间速度骤降到数百米/秒 , 巨大的降落伞在火星上空约10千米的高度打开 。

随着速度的迅速降低 , 已经被烧蚀得不成样子的隔热大底没有存在的必要了 , 对这一功臣的“回报”是:它将被抛离并直接脱落在火星表面 。 此时 , 暴露出来的底部雷达和工程相机等立即开始急速工作 , 紧盯目标着陆区域 , 分析与预计的匹配程度 , 让控制导航计算机快速解算最佳着陆方案 。 初步选定期间 , 速度已经降至100米/秒以内 , 降落伞功成身退 , 此时才是大戏上演的时刻 。

各火星着陆任务初始阶段流程接近 , 图为毅力号火星车部分着陆流程示意(图源:NASA)着陆巡视组合体依靠底部强大的反冲火箭工作开始减速 , 各种传感器进一步仔细检查地面情况 , 避免乱石堆、斜坡、沟谷的特殊地貌 , 找寻最佳着陆角度和姿势 。 随着速度进一步降低至悬停避障状态 , 着陆巡视组合体近距离火星表面数米高 。 最后阶段火箭停止工作 , 尽力减少火箭工作扬起沙尘等因素对它们的影响 , 着陆巡视组合体成功降落火星表面 。

2019年11月14日 , 着陆巡视组合体悬停避障试验在河北怀来外天体着陆综合试验场进行 , 这也是祝融号首次公开亮相(图源;央视新闻)众多复杂的动作 , 犹如在火星独自“刀尖上起舞” , 稍有不慎便会任务失败 , 难度可想而知 , 了不起的成就!

问题五:祝融号怎么获取能量?

祝融号是天问一号全程呵护的“掌上明珠” 。 在飞行、环绕和着陆期间 , 环绕器和着陆器全程为它保驾护航 , 提供重要的通信、能量和动力服务 。 但是抵达火星表面后 , 着陆器将放出导轨 , 祝融号必须开机 , 在经历数天能量积累后 , 最终走出“温室”、依靠自身能力独立生存 。

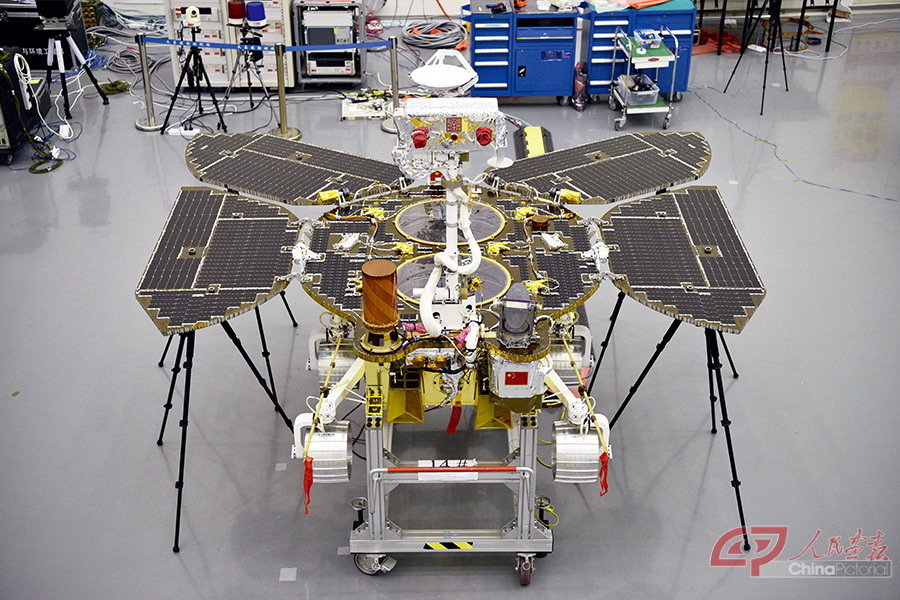

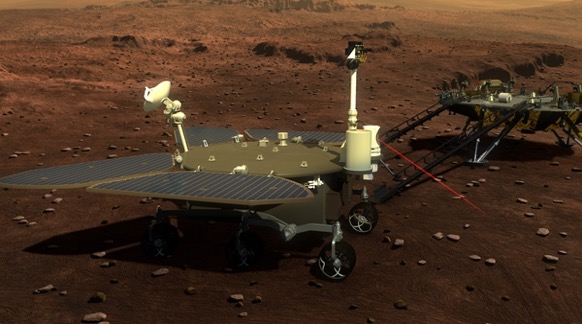

祝融号的外观结构(图源见水印)祝融号依靠太阳能进行工作 。 由于火星距离太阳更远 , 这里的太阳能密度仅为地球附近的4成左右 , 对太阳能帆板收集能量的要求极高 。 它使用了4片巨大的由三结砷化镓构成的“蝴蝶型”太阳能电池阵列 , 确保足够能量供应 。 同时 , 火星上动辄有大规模的沙尘暴 , 会对太阳能收集效率产生巨大影响 , 甚至直接影响火星车工作寿命 。 通过防尘涂层技术 , 祝融号表面的抗沙尘能力大幅提高 。 但对于旷日持久的全球沙尘暴 , 则只能是“我打不起 , 但躲得起” , 进入休眠状态 , 先躲过“风头”再说 。

火星表面空气极其稀薄 , 保温效应有限 , 直接导致昼夜温差过大 , 白天可达20摄氏度、夜晚却能低于零下100摄氏度 , 这对于不少仪器将是巨大挑战 。 一方面 , 祝融号必须在夜晚“熄火”休眠;另一方面 , 它也采用了纳米级气凝胶和正十一烷集热窗等温控技术 , 确保安全无虞度过漫漫长夜 。

问题六:祝融号怎么运动?

会动 , 是火星车的核心功能 。

但火星上并不是一片“坦途” , 随机出现的尖锐砂石会轻易破坏火星车的动力系统 , 且这些伤害会逐渐累积 , 对火星车造成巨大威胁 。 例如“勇气号”火星车2009年陷入沙坑 , 导致轮子出现故障 , 无法转动 , 一直被困到任务结束 。 目前正在运转的“好奇号”火星车 , 可能导致任务终止的最大风险之一就是逐渐残破的轮子 。

好奇号破损的轮子显示出火星表面“路况复杂”(图源:NASA)祝融号的机身被设计成了可升降的主动悬架结构 , 能够自由转向 , 六个轮子均独立驱动 , 多轮悬空的条件下依然能自由移动 。 在极端地形中 , 祝融号还能重新设计轮子驱动方案以实现“蠕动”、“蟹行”和“踮脚”等复杂机械操作 , 成为一辆不折不扣的“火星六驱越野车” , 以提高驾驶安全性 , 可以说这将成为祝融号在火星驰骋的 “风火轮” 。

着陆火星后的祝融号艺术效果图(图源:国家航天局)不过 , 祝融号的核心使命是科研 , 任何机动性能都不如“行车交规”重要 。 首先 , 严格限速 , 节约宝贵的太阳能 。 这个240千克的大家伙实际速度仅为厘米/秒级别 , 连乌龟都跑不过;其次 , 谨小慎微 , “走一步 , 歇两步” , 经常停下来利用地形相机和避障相机等详细“眼观八方”, 确认安全再出发;再次 , 聚精会神 。 要么认真行驶 , 要么停车让科学仪器开启工作 , 聚精会神 , 绝不“边走边玩”;最后 , 真的发生紧急情况陷入困境后 , 航天人也会在地球实验室利用火星车的“双胞胎”备份还原真实火星驾驶场景 , 设计多种解决方案 , 帮助它脱困 。

不存在绝对安全的车 , 只存在绝对安全的交规 。 “行车不规范 , 亲人两行泪” , 即使在火星 , 祝融号也牢记交规 。

问题七:祝融号怎么与地球通信?

地火距离对于通信是个巨大的挑战 , 信号衰减情况随着距离增加迅速提升 。 一方面 , 在地球上需要建立巨大的深空通信天线网 , 以尽可能捕捉来自天问一号的微弱信号;另一方面 , 天问一号的环绕器也要携带直径达2.5米的高增益定向天线 , 尽力提高通信能力 , 与地球保持稳定联系 。

服务于天问一号的天线之一:位于天津武清的70米口径全可动天线 , 这是亚洲最大口径同类天线 , 总面积比10个篮球场加一起还大(图源:央视)然而 , 祝融号是不可能像环绕器一样携带巨大的天线并提供足够能量供应的 。 同时 , 它还携带了6大核心科学仪器和工程相机等辅助系统 , 数据量巨大 , 对通信资源要求很高 。 祝融号还时刻跟随火星自转 , 与地球沟通极为困难 。

因此 , 祝融号通过环绕器实现信号中继 。 在正常运转时将所有宝贵数据储存起来 , 环绕器飞临祝融号上空时 , 祝融号将信号上传并接收新指令 , 全程由环绕器直连地球 。

问题八:祝融号能进行什么科研?

千言万语不如一张图 , “拍照”是祝融号最核心的科学研究目标之一 。 例如 , 可拍摄火星高清广角大图的导航地形相机 , 能为我们带来各种火星“华丽的荒凉”场景 。 通过多光谱相机 , 可以详细分析地形、地貌和地质的具体情况 , 岩石土壤光谱数据也能助力科学家研究火星表面演化的历史和未来 。

工作状态的火星车艺术效果图(图源:中国航天局)表面成分探测仪也是个“黑科技” 。 微成像相机能将砂石放大到头发丝般粗细的微米级 , 激光诱导击穿光谱仪更能在数米外用激光把岩石成分烧蚀成等离子体 , 同时利用有“远程显微镜”之称的短波红外光谱显微成像仪进行分析 , 大幅增加了祝融号的科研范围和能力 。 这一幕 , 像不像科幻电影中外星人降临利用激光武器“毁天灭地”的场景?

此外 , 通过次表层探测雷达 , 我们能利用“火眼金睛”一探火星土壤和浅层地下的结构 , 找寻那里暗含的奥秘;火星没有全球覆盖的稳定磁场 , 但表面却存在支离破碎的偶极磁场 , 暗含着火星历史演化的痕迹 , 这些需要表面磁场探测仪大展身手;而气象测量仪 , 则能为祝融提供各种气象条件 , 让我们了解这颗神秘行星的“呼吸脉络” 。

问题九:祝融号着陆后 , 天问一号在干什么?

祝融号工作期间 , 天问一号的环绕器会一直紧张忙碌为它服务 , 转发各种科研数据回归地球 , 同时向它转发来自地球的指令 。

但环绕器本身也是个超级科研平台 , 它携带了7项仪器 。 由于环绕器飞行在距离火星最近200余千米、最远12000余千米的大椭圆轨道 , 它们能在多种轨道高度对火星进行整体性、全球性、综合性研究 。

靠近火星阶段(距离火星约220万千米) , 天问一号的环绕器就已经拍下了火星的美图(图片来源:国家航天局)环绕器带有中分辨率相机、高分辨率相机、次表层探测雷达、矿物光谱分析仪、磁强计、离子与中性粒子分析仪、能量粒子分析仪等的超强组合 。 火星大气电离层怎么样?火星周边太阳风等行星际环境如何?火星表面和地下的水冰在哪里?火星的土壤类型怎么样、怎么分布?火星的地形地貌有多壮观?它们如何变化?火星表面矿物和物质成分情况如何 , 哪里会有“宝藏”?火星的过去和未来到底怎么样?有没有可能存在生命?有太多的感兴趣话题 , 都需要等待环绕器集中解答 。

问题十:天问一号对中国和世界航天有什么意义?

探测火星从来都不是一件容易的事情 , 几千年来 , 中国文化一直用“荧惑”来描述对它的未知 , 西方文化也把它想象成了象征着灾祸的战神(Mars/马尔斯) 。 人类进入航天时代后 , 对火星的探测掀起一波又一波浪潮 , 但也面临着极为残酷的挑战 。 20世纪60年代 , 开局就是6次惨烈的失败 , 直到今天总成功率也仅为一半左右 , 无论成功与否 , 每一个任务都造价不菲 。

天问一号探测火星 , 祝融号着陆火星 , 不仅是中国航天工程任务难度的新突破 , 更是我国在行星科学领域的史无前例突破 。 天问一号的五大科学目标将为我国深空探测领域打下重要的基础 , 同时 , 也给世界带来了对火星研究的丰富补充 。 宇宙是个联系的整体 , 通过洞察这颗行星的奥秘 , 我们也能一探地球的过去和未来 , 迈向更远的星辰大海 。

中国天问系列行星探测任务logo(图源:国家航天局)2000年前 , 屈原在长诗《天问》中发出的“九天之际 , 安放安属?”和“日月安属 , 列星安陈?”的旷世之问 。 2000年后 , 中国航天人要用实际行动给出解答:天问 , 问天!第一站就是火星 , 未来 , 还有更多的下一站来解答古人的疑问 。

【祝融|中国火神踏上火星!祝融号火星车着陆火星十大问题详解】

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相

- 观众|古筝机器人现场演奏,32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- 风险|筑牢安全线 打造防护堤 中国移动为5G业务发展保驾护航