大象是生活在陆地上的最大哺乳动物 , 属于长鼻目 。 现生的长鼻目仅以三种大象为代表 , 即非洲草原象、非洲森林象、亚洲象 , 然而长鼻目的演化历史却异常繁荣 , 至少有180多个种类的化石被发现 。 特别是 , 长鼻目是为数不多的能在古新世找到化石代表的现生目一级哺乳动物 。 虽然据分子生物学推断 , 现生哺乳类的主要目一级类群 , 包括灵长类在内 , 其分化时间在6500万年的白垩纪大绝灭之前 , 然而 , 这仅仅是一种理论 , 并没有足够的化石证据加以支持 , 而长鼻目的最早代表曙象(Eritherium)则发现于约6000万年前古新世的非洲摩洛哥 。

非洲在中新生代的地质历史上是一个特别的区域 , 自侏罗纪中期1.65亿年以来 , 泛大陆发生裂解 , 非洲板块与其他大陆被海洋分开 , 早期的哺乳动物开始在非洲大陆上独立演化 , 产生出了称为非洲兽总目的类群 , 这个类群的后代从非洲散枝开叶 , 演化至今 , 包括了一些形态和生态适应差别很大的种类 。 小至如老鼠大小的象鼩、金鼹 , 以及形态如兔的蹄兔 , 食白蚁的土豚 , 直至完全适应海洋生活的海牛 , 以及陆生的巨兽 , 即我们本文的主角大象 , 它们都可能源于一个共同的非洲兽的祖先 。 至2000万年以来 , 非洲大陆与欧亚大陆发生碰撞 , 两个大陆的哺乳动物在分开了上亿年之后再度相遇 , 作为其中的佼佼者 , 长鼻类比大多数非洲兽类走得更远 , 最终分布于除澳洲与南极外的其他几大洲 , 这便是后话了 。 但是我们需要记住长鼻类的非洲起源属性 , 因为绝大多数的长鼻类后来的分支 , 尽管具有全球的广泛分布 , 但经常是从非洲起源的 , 这一点似乎与人类有些相似 , 但人类的祖先在渐新世(约3400万年)之前可能是起源于亚洲的 , 渐新世之后 , 灵长类和人类的演化中心才转移到非洲 。

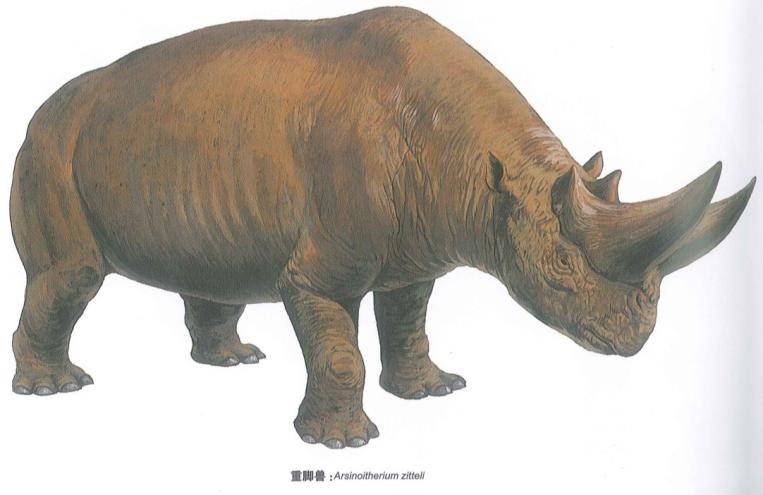

我们把话头回到长鼻类的演化上 , 现生类群中与长鼻目最为接近的是海牛目 , 很难想象大象拥有一个水生的远房兄弟 , 然而 , 海牛类也具有与大象接近的獠牙状门齿 , 以及替换生长的颊齿 , 这些都表明的两者具有很近的亲缘关系 。 另一种与长鼻目亲缘关系较近的现生类群是蹄兔 , 如兔子大小 , 生存于非洲及阿拉伯地区 , 然而历史上也分布于中国等地 。 此外还有两个化石类群 , 一类是重脚兽类 , 体型庞大 , 其中埃及重脚兽头上具有一大一小两对巨大的角;另一类是索齿兽目 , 是一种奇怪的大型半水生哺乳类 , 分布于太平洋两岸的日本 , 美国等地 。 这些奇怪的动物与长鼻类共同组成了近有蹄类 , 代表了一个宠大的演化谱系 。

文章图片

原蹄兔

文章图片

重脚兽

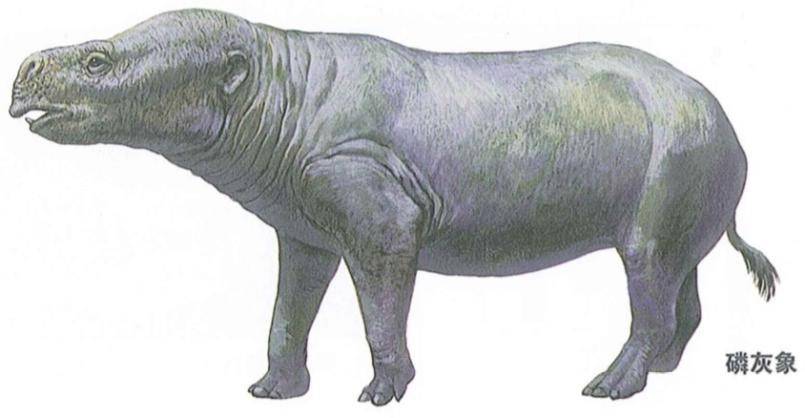

自从6000万年前古新世的曙象出现以来 , 长鼻类走上了独立的演化道路 。 这是长鼻类演化的三个阶段中的第一阶段 。 那时的曙象仅有3至8公斤 , 大约仅为兔子一般大小 。 然而它的臼齿已经演化出了后来始新世长鼻类的一些特征 , 即臼齿有一些双脊型化的倾向 。 请注意 , 这种特征与后来的象类的臼齿特征相差甚远 。 到始新世约5500万年的时候 , 则演化出了磷灰象(Phosphatherium) , 发现地点仍然在非洲摩洛哥 。 此时的磷灰象的体重增加到10至15公斤 , 如小猪一般大小 , 形态也象一个小猪 。 磷灰象的臼齿发育成真正的双脊形 , 这是长鼻类在第一阶段的典型特征;它的上下第二门齿开始增大 , 在将来 , 这增大的门齿将演化成真正的獠牙 , 作为现代象类的典型特征之一;而长鼻类的最重要的特征长鼻 , 在这个时期还没有发育的迹象 。 与磷灰象同一时期或稍晚的长鼻类还有道乌象(Daouitherium) , 努米底象(Numidotherium) , 它们的体型已达到貘一般大小 , 成为长鼻类早期演化道路上的一些过客 。 到了始新世晚期约4000万年的时候 , 长鼻类出现了一种真正的庞然大物 , 即重兽(Barytherium) , 肩高近2米 , 体重约2吨 。 重兽自发现以来 , 一直被看作一种神秘的动物 , 直到它的头后骨骼被发现 , 我们才知道在4000万年的重兽已经具有一些现代象类的头后骨骼的特征 , 也说明 , 身体的大型化是长鼻类很早出现的演化趋势 。 一个大型化的身体 , 对于长鼻类能很好保护自身 , 抵抗自然灾害具有重要的意义;特别是后来的长鼻类演化出了灵活的长鼻 , 能够如手一样抓握 , 破解了其他大体型动物的演化难题 , 从而促使了长鼻类在晚新生代数千万年的持续繁荣 , 这便是后话了 。

文章图片

磷灰象

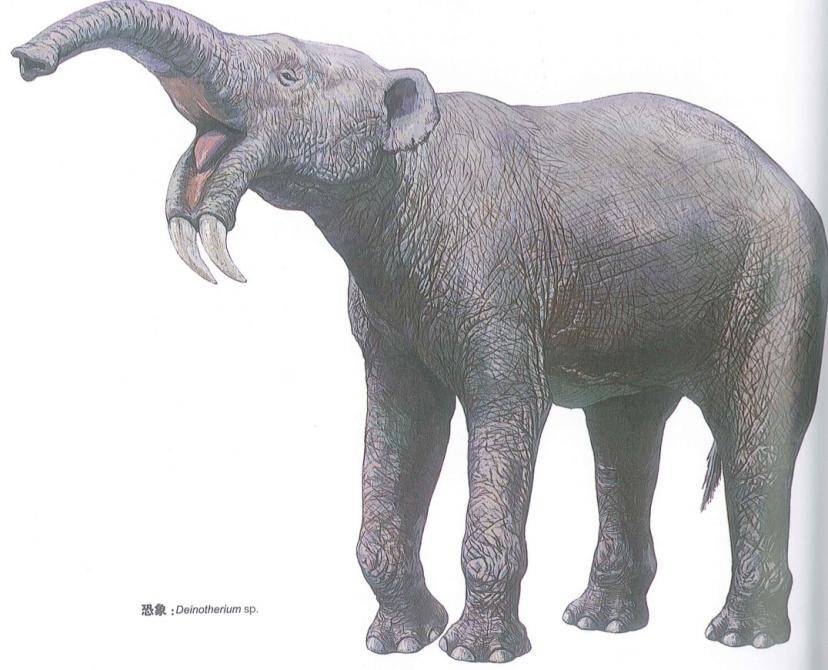

我们已经说到 , 长鼻类演化的第一阶段以双脊型的臼齿为典型特征 , 而这一特征在我们熟知的恐象中达到了极点 , 同时也是长鼻类第一阶段演化的最后遗存 。 恐象在早渐新世化石记录缺失 , 到晚渐新世约2500万年 , 出现了第一种恐象 , 埃塞俄比亚的奇勒加象(Chilgatherium) , 之后则相继出现了原恐象(Prodeinotheirum)和恐象(Deinotheirum) , 它们与下文将要介绍的嵌齿象类和玛姆象类同时扩散到了欧洲和亚洲 。 恐象是非常巨大的动物 , 体重超过10吨 , 已步入体型最大的长鼻类之列 , 它缺少上门牙 , 而具有一对向下弯成钩状的下门牙 , 鼻子应当不太长 。 特别值得一提的是 , 在本世纪初之前 , 中国境内从未发现过恐象的化石 , 恐象没有进入中国地区似已成定论 。 然而这一推测在2007年被打破 , 邱占祥院士和邓涛研究员领导的研究团队在甘肃东乡县的晚中新世早期(约1000万年)发现了中华原恐象的化石 , 成为恐象进入中国的坚实证据 。 究其原因 , 很可能在晚中新世之前 , 中国的南方是有恐象生存的 , 在泰国和缅甸就有这一时期的恐象报道 , 只不过这一时期的地层在中国南方缺失 , 因此没有留下恐象的化石记录 。 而中晚中新世之交 , 中国北方发生了生物大灭绝 , 当时繁盛一时的铲齿象和嵌齿象完全灭绝 , 从而给南方的恐象留出了生态空间 , 恐象因此北上 , 在中国的临夏地区留下了这无比珍贵的记录 。 随着晚中新世气候进一步转冷 , 恐象不得不退出中国北方 , 并逐渐在欧亚大陆消失 , 最后的恐象于中更新世(~10万年)才绝灭于非洲 。

文章图片

恐象

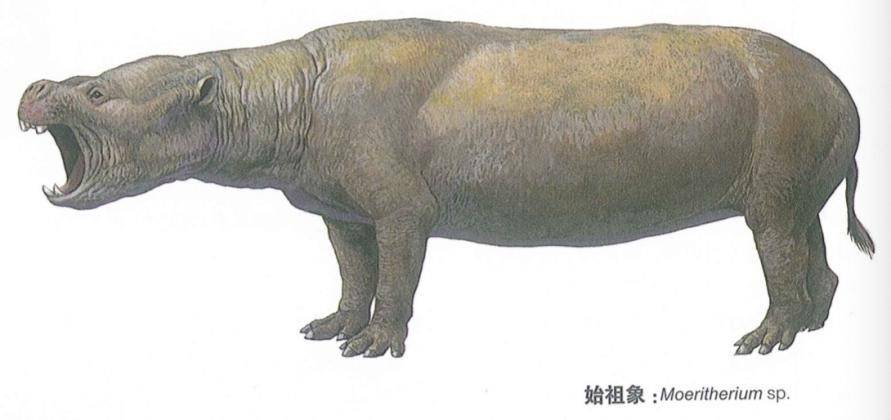

我们再回到晚始新世的非洲 , 与重兽同时出现的一种长鼻类更加著名 , 即莫湖兽(Moeritheirum) , 通称始祖象 。 长期以来被认为是象的直接祖先 。 后来发现的磷灰象等化石遂渐改变了这种认识 。 莫湖兽的头后骨骼形态表明它适合两栖生活 , 如今天的河马 , 它也具有增大的门齿 , 但不具有长鼻 。 莫湖兽的臼齿已经开始向丘型化发展 , 改变了早期长鼻类的双脊型臼齿的范式 , 也预示着长鼻类未来的一些演化方向 , 虽然莫湖兽的演化可能是偏离了长鼻类演化的主线 。

文章图片

始祖象

之后长鼻类的演化就进入了第二阶段 。 正是在这一阶段 , 长鼻类成功扩散到全球 , 代表了长鼻类真正繁荣的开始 , 也是在这一阶段 , 长鼻类真正演化出了长鼻 , 虽然长鼻也许不如现生象灵活 , 因此 , 这一时期的长鼻类才真正成为长鼻子的类群 。 在第二阶段的开始 , 长鼻类真正的典型特征是下颌增长 , 上下第二门齿特别增大 , 上牙成獠牙状 , 下牙则成铲状或棍状 , 成为强大的采食工具 , 而长鼻仅仅是作为辅助工具 , 配合门齿和下颌采食之用 。 从这一时期开始 , 长鼻类又拥了一个更熟悉的名称 , 象类 , 即亚目一级的象形亚目(Elephantoformes) , 而磷灰象、莫湖兽、乃至恐象等 , 分类学上并不能称为象类 。 象类的臼齿抛弃了第一阶段双脊型的结构 , 齿脊数逐渐增加 , 转变为丘脊型或完全的丘型 , 由于它们的牙齿的齿尖形状如一个个乳头状突起 , 因此这一阶段的象类又统称为乳齿象 。 乳齿象的牙齿开始向水平替换演化 , 暗中指向第三阶段 , 暂按下不表 。

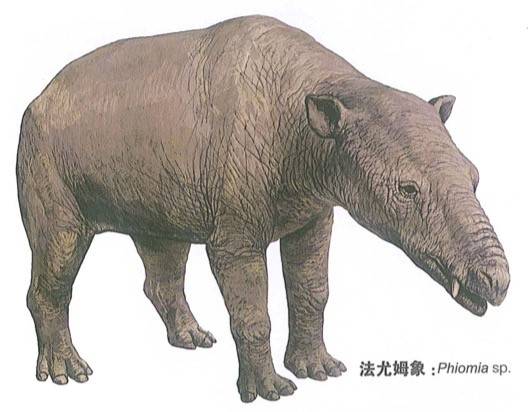

最早的乳齿象以渐新世早期(约3000万年)非洲的古乳齿象(Palaeomastodon)和法尤姆象(Phiomia)为代表 。 它们在当时已经是相当大的动物 , 鼻子和下颌都已经伸长 , 下门齿成铲状 , 显然是有力的采食工具 。 经过了整个渐新世的缓慢发展 , 乳齿象类在步入中新世之时(约2500万年)开始了一次大规模的分异 , 首先分化出了玛姆象类和嵌齿象类两个大类 , 分别以洛索多克齿象(Losodokodon)和厄立特里亚象(Erithreum)为代表 。 虽然从南亚和中国的一些线索表明 , 有可能在2000万年之前 , 长鼻类已然到达亚洲的南部和东部 , 但长鼻类大规模进入欧亚大陆是在早中新世中期(约1800万年) , 形成了所谓嵌齿象陆桥事件 , 这一事件也成为地质历史上非洲和欧亚大陆重新结合的重要标志 。 也是在中中新世早期 , 乳齿象类演化出了四个科一级类群 , 玛姆象科、嵌齿象科、豕棱齿象科、铲齿象科 。 所有这些乳齿象类在演化的开始都具有伸长的下颌 , 臼齿有三道脊或棱 , 又称为三棱长颌乳齿象 。 这四个科中 , 玛姆象科的臼齿是丘脊形的 , 其他三个科都是丘形的 , 并以下颌和下门齿的形态不同而区别 。 铲齿象科继承了法尤姆象铲形的下门齿 , 下颌进一步增宽;嵌齿象下颌则变窄 , 下门齿变成棍状;而豕棱齿象最为特殊 , 下颌为长的槽形 , 下门齿却退化了 , 只是在前端伸出角质的刀刃状结构代替下门齿 。 这些分化表明 , 乳齿象类在适应各种不同的生态环境中向不同方向迈出了广阔的步伐 , 昂首前进 。 在这一时期 , 玛姆象科以非洲的始轭齿象(Eozygodon)和欧亚大陆的轭齿象(Zygolophodon)为代表 , 它们都是牙齿脊型化程度高的乳齿象;豕棱齿象科则以非洲的非洲豕齿象(Afrochoerodon)和亚洲的豕棱齿象(Choerolophodon)为代表;嵌齿象科则以嵌齿象(Gomphotherium)为代表 , 遍及欧亚和非洲;而铲齿象科尤为繁荣 , 古门齿象(Archaeobelodon)和原直齿象(Protanancus)在欧亚和非洲都有发现 , 而铲齿象(Platybelodon)更是在中国北方繁盛一时 。 铲齿象具有非常夸张的铁铲形的下颌和下门齿 , 虽然早期推测它们生活在水边 , 取食水草 , 但后来的证据表明 , 它们很可能生活在疏林间的半开阔地带 , 用下门齿切断植物 , 获取食料 。 在中国中中新世的很多地点 , 如甘肃临夏、宁夏同心、内蒙通古尔 , 铲齿象都是动物群中最常见的分子 , 其数量远多于其他大型哺乳动物 。

文章图片

法尤姆象

文章图片

轭齿象(图片来自网络)

文章图片

嵌齿象

在中中新世开始的时候(约1600万年) , 玛姆象科中的中新乳齿象(Miomastodon)首先跨越白令海峡 , 到达北美 , 嵌齿象科中的其他类群也接踵而至 , 成为北美大陆哺乳动物群中的重要成员 。 后来可以见到 , 在晚中新世欧亚大陆乳齿象类的演化遭遇重大挫折之时 , 北美却成了很多长颌乳齿象类群的最后避难所 , 例如 , 铲齿象科中的铲门齿象(Amebelodon) , 在北美生活到了中新世最晚期(~600万年) , 并进化出了陆地动物的最大的下颌 。 而豕棱齿象科中的颌门齿象(Gnatabelodon)也生存至晚中新世的中期(~700 万年) 。 玛姆象科的美洲乳齿象(Mammut americanum)在北美成功生存至全新世之初(~1万年) , 而嵌齿象的后代更在晚上新世进入南美 , 创造了乳齿象类最后的繁荣 , 也生存至全新世初 , 只不过 , 美洲乳齿象和南美的嵌齿象都已经演化成短颌的象类了 , 将在下文进一步讨论 。

文章图片

美洲乳齿象

从早中新世后半段到中中新世结束前(1800~1100万年)七、八百万年的时间都是乳齿象类演化的高峰时段 , 各种各样的三棱长颌乳齿象 , 占据了大型植食动物所能占据的生态空间 , 然而 , 它们浑然不觉 , 一场长鼻类的演化危机正在悄然迫近 。 在三棱长颌乳齿象繁盛的这一段时间内 , 恰好对应于地质历史上的“中中新气候适宜期” , 也是至今以来全球最后一个温暖期 , 在温暖期中繁荣的乳齿象类 , 无法预料温暖期结束后全球气候转冷给它们带来的生存挑战 , 当然 , 这次生存挑战的矛头不仅针对乳齿象类 , 而是整个生态系统 。 自1400万年起 , 气候开始逐渐变冷 , 森林生态系统在全球的中高纬度地区趋于衰退 , 代表干旱的草原生态系统成为中高纬度的主流生态环境 。 尤其是在亚洲的大部分中高纬地区 , 随着青藏高原的快速隆升 , 干旱化在这些地区持续 , 终于在1100万年中晚中新世之交的时候 , 形成了欧亚大陆生态系统的重大重组 。 据研究 , 在东亚北部地区 , 没有一种大型哺乳动物生存过了这个界线 , 以铲齿象为代表的三棱长颌乳齿象更是遭受灭顶之灾 , 悉数灭绝 。 只有少量的三棱长颌乳齿象残留在南方的森林地带中 , 苟延残喘;或者在气候变化不太猛烈的美洲生存 , 如上文述 。

痛定思痛 , 一些乳齿象类在遭受了严重的生存危机之时 , 演化出了新的生存策略 。 首先是牙齿脊数增加 , 由三棱向四棱 , 甚至更多棱发展 , 以适应日渐粗糙的植物;第二个改变是臼齿完全实现了水平替换 , 一个臼齿磨耗完 , 再长出另一个臼齿使用 , 从而大大延长了臼齿的使用时间;最重大改变是 , 乳齿象类经过二千万年的砺练 , 长鼻的进化达到了进化史上前所未有的高度 , 它们鼻子足够灵巧 , 简直比得上人类的双手 , 可以独立完成采食的功能 , 因此 , 乳齿象开始放弃它们的长颌 , 下颌开始向缩短的方向演化 。 之前提到 , 在美洲的一支丘脊型的嵌齿象类 , 下颌持续缩短 , 经过喙嘴象(Rhynchotherium)的阶段 , 演化出了完全短颌的南方乳齿象(Notiomastodon)和居维叶象(Cuvieronius) , 在上新世末期巴拿马地峡形成之时 , 迅速扩散入南美大陆 , 成为当地的优势物种 。 于此同时 , 玛姆象类也在欧亚大陆和美洲分别演化 , 产生了短颌的包氏玛姆象(Mammut borsoni)和美洲乳齿象 , 其中美洲乳齿象是上新世(~500万年)从欧亚大陆续迁徙而来还是本土的玛姆象类演化而来 , 是一个极具争议的话题 。 或许与人类的演化相似 , 玛姆象从欧亚大陆向美洲发生了不止一次的迁徙和融合事件 。 虽然美洲的这些乳齿象类具有完全缩短的下颌 , 下门齿也最终消失 , 但它们仍然保留三棱的原始臼齿样式 。

而真正的进化飞跃发生在晚中新世的欧亚大陆和非洲 , 从丘型的嵌齿象中产生出了三个分支 , 较为保守的一支至其演化终点 , 仅进化为四棱型齿 , 只不过齿脊的排列方式有所改变 , 即互棱齿象(Anancus) , 另外两个分支则更加进步 , 齿脊数可达八脊以上 , 到了晚更新世更是达二十脊以上 。 其中一支产生于亚洲南部 , 至终仍保留低冠的臼齿形态 , 即我们熟知的剑齿象科 , 另一支则产生于长鼻类演化的大本营非洲 , 也是唯一生存至今的长鼻类 , 即象科 , 或者称为真象科加以强调 。 当剑齿象和真象产生的时候 , 长鼻类也演化到了第三阶段 , 代表了长鼻类的最后繁荣 。

文章图片

互棱齿象

剑齿象(Stegodon)的祖先脊棱齿象(Stegolophodon)在非常早的时候就体现出了相当进步的特征 。 在早中新世晚期 , 其他象类还是三棱臼齿 , 长下颌的形态之时 , 脊棱齿象的下颌已经开始缩短 , 臼齿进化成四棱型 。 脊棱齿象以东南亚为中心 , 向周边仅扩散到中国、日本、及南亚 , 脊棱齿象是中新世中国东部和日本的优势象类 , 可见它一直适应于较为湿润的生态环境 。 至晚中新世最晚期 , 大约6百万年的时候 , 脊棱齿象演化为剑齿象 , 出现于中国的云南 , 即昭通剑齿象 , 然而困惑的是 , 非洲在约7百万年也报道了一些“剑齿象”的颊齿 。 由于仅在亚洲的东部和南部才找到了剑齿象早期的完整演化序列 , 而非洲的早期“剑齿象”与真象产生的时间相同 , 因此 , 这些非洲的“剑齿象”很可能是早期的一些真象 , 颊齿形态与剑齿象十分相似 。 那些非洲的“剑齿象”很快就灭绝了 , 而亚洲的剑齿象在早上新世(500万年)非常繁荣 , 遍布中国南北方 , 这其中就有写入中国小学课本 , 文人以诗赞美的黄河象 。 黄河象亦步入了体型最大的长鼻类之列 , 肩高近4米 , 体重估计可达12吨 。 随着晚上新世(300万年)北极冰盖终年不化 , 气候急剧转冷之时 , 剑齿象再次退入南方 。 在中国地区 , 以早更新世的先东方剑齿象 , 中更新世和晚更新世的东方剑齿象为代表 。 在东南亚及南亚 , 也有相近的种类生存 。 虽然在更新世时期 , 相比于北方的严寒 , 南方温暖湿润的气候 , 成为剑齿象的优良避难所 , 然而 , 在1万年以全新世到来之时 , 剑齿象最终在中国南方和这个星球上灭绝 。 全新世是一个全球转暖的时期 , 理论上更加适于剑齿象生存 , 剑齿象却为何倒在了黎明的前夜?研究发现 , 与其竞争对手亚洲象相比 , 剑齿象的食物范围更加局限 , 食物来源的减少 , 或许是它们在全新世暖期灭绝的主因 。

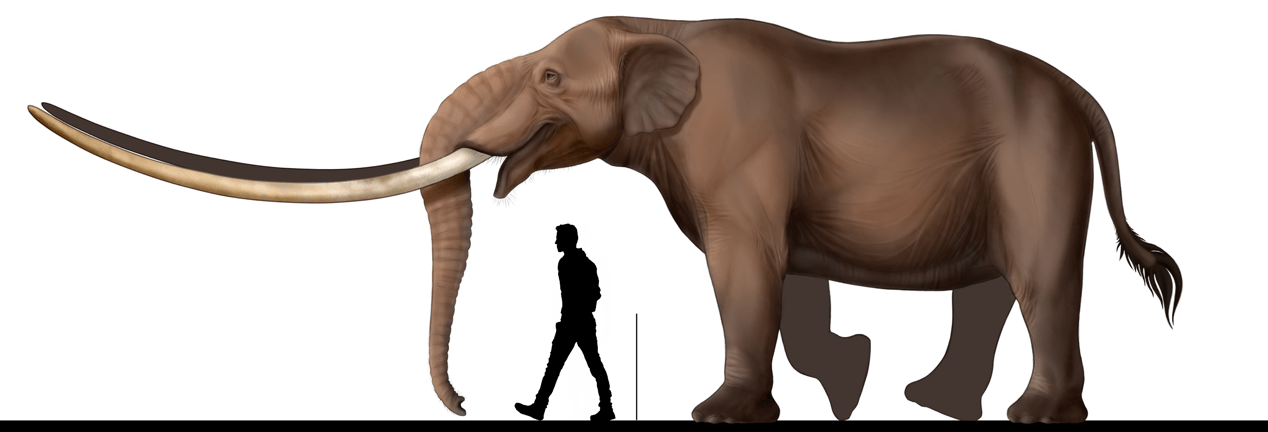

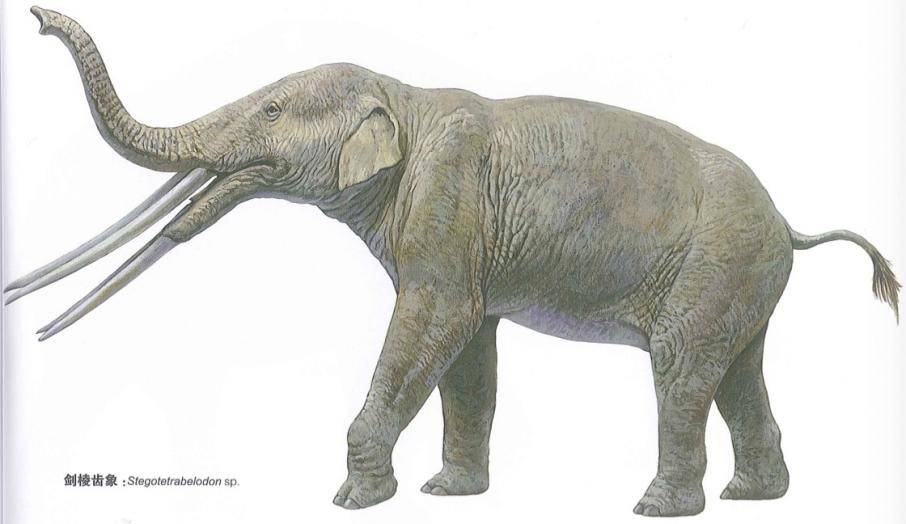

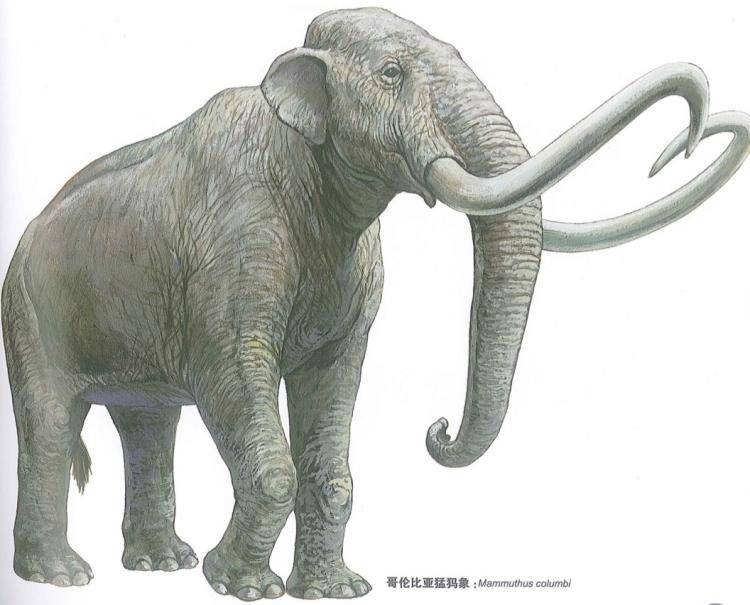

剑齿象类的兄弟真象类的命运则更加跌宕起伏 。 真象于晚中新世中期约700万年左右起源于非洲 , 与剑齿象不同 , 非洲的在晚中新世已经是典型的季风性的草原气候 , 相对干旱的气候促使真象在一开始就向齿冠增高的方向发展 , 巨大臼齿上排列着密集的齿板 , 有如一个个巨大的磨盘 , 足以碾碎任何粗糙的食物 。 早期的真象 , 下颌虽已缩短 , 但一对下门齿却异常发达 , 这就是长着四个长牙的剑棱齿象(Stegotetrabelodon) 。 不知是否是四个长牙太多 , 并无大用的原因 , 剑棱齿象很快灭绝 , 产生了仅有一对上门齿的脊双门齿象(Stegodibelodon)和原真象(Primelephas) 。 于此之后 , 在非洲产生了三个主要的真象类群 , 即我们熟悉的非洲象(Loxodonta)、亚洲象(Elephas)、和猛犸象(Mammuthus) 。 还有一类古菱齿象(Palaeoloxodon) , 它与亚洲象还是非洲象在演化上更加接近?形态学和分子生物学给出了不同的解读 。 非洲象的演化历史主要限于非洲 , 亚洲象和猛犸象在晚上新世则扩散到欧亚大陆 , 其中猛犸象成为欧亚大陆北方地区最主要的象类 。 在欧亚大陆 , 猛犸象经历了晚上新世的罗马尼亚象、早更新世的南方象、中更新世的草原猛犸象、以及晚更新世的真猛犸象即长毛象的不同演化阶段 。 南方象在中更新世进入了北美 , 演化为哥伦布猛犸象 。 南方象、草原猛犸象、哥伦布猛犸象成为长鼻类中个体大小之翘楚 , 体重可接近20吨 。 而古菱齿象也可达到这一大小 。 在气候酷寒的更新世 , 由于地球围绕太阳公转轨道的周期性变化 , 冰期和间冰期交替出现 , 在欧亚大陆 , 分布于高纬度和猛犸象和中低纬度的古菱齿象此消彼长 , 分布范围也随冰期和间冰期呈现有节率的变化 。

文章图片

剑棱齿象

文章图片

哥伦比亚猛犸象

在更新世两百多万年的时间里 , 虽然人类的快速发展给象类带来了一些麻烦 , 但它们在严酷的环境之中 , 展现出了良好的适应性 , 遍布欧亚大陆、非洲、和北美 。 然而 , 终极的命运仍然降临在它们身上 。 与剑齿象的命运相似 , 在全新世暖期到来之时 , 真象类也发生了根本性的衰退 , 古菱齿象和猛犸象完全灭绝 , 仅管在距今3000年左右 , 仍有非常小的猛犸象种群生活在俄罗斯东北部北冰洋中的岛屿上 。

长鼻类不是全新世到来的唯一牺牲品 , 伴随着猛犸象、古菱齿象灭绝的还有披毛犀、大地懒、雕齿兽等一大批千奇百怪的生物 , 或许我们整个生态系统又将一次面临着一次大型动物灭绝、甚至是全球性的物种大灭绝的生态危机 , 只不过这一次危机可能是整个长鼻类面临的死劫 。 亚洲象、非洲象虽仍然存在于我们的星球上 , 也岌岌可危;在1100万年它们面临上一次危机后的今天 , 象类的无于伦比的臼齿和天造地化的长鼻 , 都已经用尽了它们全部的演化潜力——你无法想象 , 它们可以如它们先祖那样 , 演化出新的器官 , 从而具有神奇的回天之力 。 长鼻类在持续了6千万年的艰难岁月 , 历经三次大起大落的辉煌之后 , 最终会退出历史的帷幕 。 或许我们需要接受一个事实 , 在宇宙之中 , 有兴就有衰 , 有生就有灭 , 物种与生命一样 , 具有自身的周期 , 物种演化过程之中 , 有一种我们难以完全理解掌握的力量 , 悄然决定着它们的生死 , 正如我们自己 , 同样无法把握我们自身的命运 。 往者虽不可谏 , 来者也未必可追 , 只不过象类的演化故事 , 已经谱写了一部绮丽多姿的生死梦幻 , 足以留在历史的长河之中 , 以及钟爱自然的我们之内心深处 。

【臼齿|象类的演化故事】(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 星链|石豪:在太空,马斯克和美国当局是如何作恶的

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 区块|面向2030:影响数据存储产业的十大应用(下):新兴应用

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 生活|气笑了,这APP的年度报告是在嘲讽我吧

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 苏宁|小门店里的暖心事,三位创业者的雪域坚守

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 生活|数字文旅的精彩生活