【编者按】全球化的时代 , 中西文明以更为紧迫的姿态将相互间的理解提上议事日程 , 文明将因对话而更加精彩 。 复旦大学通识教育中心组织“中西关系与文明对话”系列 , 邀请校内外不同学科的学者 , 从不同视角阐释如何立足本土文化又兼顾全球意识和世界眼光 , 共同探讨不同文明彼此沟通、相互体认的可能途径 。 以下是复旦大学中文系教授、博士生导师邵毅平的文章 , 原题为《西洋的幻象——近世中西海外旅行小说“世界观”的差异》 。

文章图片

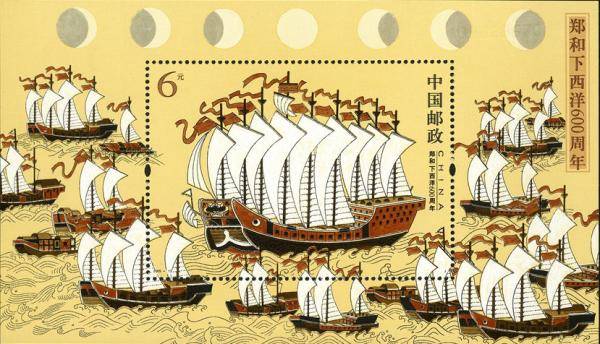

郑和下西洋600周年 小型张

一、15世纪世界格局的巨变

15世纪是世界史上的一个关键时期:在其开始时 , 郑和七下西洋 , 其宝船规格、船队规模及航海技术 , 都处于世界最高水平;但到其结束时 , 欧洲人开辟了新航路 , 到达了新大陆 , 开始了环球大航海、地理大发现时代 , 也开启了持续五百年的殖民、称霸史 , 其影响一直波及今天 。

郑和船队七下西洋 , 时间是从1405年至1433年 , 前后二十八年 , 最远到达红海和东北非海岸 。 第四次下西洋时 , 1414年左右 , 其分船队还越过了赤道 , 到达麻林地(肯尼亚马林迪) 。 为了囤积货物及后勤补给 , 郑和还应满剌加国王之请 , 在当地设立了后勤补给基地 。 这是在吉布提基地之前 , 六百年里 , 中国唯一的海外基地 。

南京卢龙山(狮子山)下的静海寺 , 始建于明永乐年间 , 以褒奖郑和下西洋的功绩 。 赐额“静海” , 取“四海平静 , 天下太平”之意 , 表达了控制海权、永葆和平的美好愿望 。

而其时的欧洲 , 按照罗马教廷为葡萄牙、西班牙划分的势力范围 , 葡萄牙人往东、西班牙人往西扩张(此瓜分世界方案后由1494年签订的葡西《托尔德西里亚斯条约》正式确定下来) , 葡萄牙人刚占领了摩洛哥的休达(1415) , 开始沿着非洲西海岸往南 , 寻找绕过非洲通往东方的航路 。 在整个郑和下西洋期间 , 在当时的印度洋上 , 还看不到一艘欧洲商船 , 不能不说比中国落后得太多 。

但就在明朝停止下西洋 , 郑和船队退出印度洋后 , 葡萄牙人开始一路往东 。 1445年 , 它们抵达佛得角 。 1487年 , 迪亚斯绕过好望角 , 进入印度洋 。 1497年 , 达·伽马从葡萄牙出发 , 绕过非洲大陆 , 穿越印度洋 , 1498年抵达卡利卡特 , 1499年原路返回葡萄牙 , 开辟了从欧洲绕过好望角到达印度的航线 。 达·伽马在印度洋上打了个来回 , 竟从未遇到过一艘中国商船 。 1511年 , 在郑和到达那里的百年以后 , 葡萄牙人征服了满剌加王国 , 中国唯一的海外基地同时失去 。 1517年 , 第一支葡萄牙武装商船队来到广州外海 , 成为马可·波罗之后最先来到中国的欧洲人 。 1553年 , 葡萄牙人开始占据澳门 , 这是欧洲人在中国占据的首块土地 , 整整四个半世纪后始返还中国 。 与此同时 , 1492年 , 哥伦布到达美洲 。 1519至1522年 , 麦哲伦及其同伴完成了环球航行 。 整个16世纪 , 伊比利亚人横行全球各大洋 , 葡萄牙人垄断印度洋航线六十年 , 并在南亚和东南亚进行殖民扩张 。

其实 , 由于中世纪欧洲造船业几乎停滞不前 , 在郑和下西洋几十年后所谓的“地理大发现”时代出现的几支欧洲船队 , 其船只大小、船队规模都远不及郑和船队 。 然而 , 在持续两百多年的禁海令下 , 明代的造船业全面衰落 , 至明朝末年 , 宝船建造及郑和航海的所有档案资料(如《郑和出使水程》等)更是莫名丢失 。 从此中国再也造不出如此大船 , 而欧洲船则越造越大 , 后来居上 。

二、罗懋登的《西洋记》(1597年)

晚明小说家罗懋登的《西洋记》 , 以明初郑和下西洋为题材 , 堪称中国第一部海外旅行小说 。 其中所写大部分的国家或地区 , 都是郑和船队实际到达过的 , 也有一些则是小说家的虚构(第五十九回所谓“从古到今典籍所不载之国” , 如女儿国、撒发国、金眼国、红罗山、银眼国、酆都国等) 。

【欧洲|复旦通识·东西交流|邵毅平:西洋的幻象】但在小说与史实之间 , 已有近二百年的时间差 , 其间世界已经发生了翻天覆地的变化 , 至少在远洋航行方面 , 中国已经远远落后于西方 。 可昧于现实的小说家对此却一无所知 , 仍在那里做着海上强国的美梦 。 “今日东事倥偬 , 何如西戎即序?不得比西戎即序 , 何可令王、郑二公见 , 当事者尚兴抚髀之思乎?”(罗懋登《叙西洋记通俗演义》)葡萄牙人都已经占据澳门了 , 荷兰人都快要占据台湾了 , 小说家却兀自痴人说梦 , 还在那里说什么“西戎即序”(西洋岁月静好) , 以为凭此即能对付“东事倥偬”(万历朝鲜之役) , 实无异于缘木求鱼、南辕北辙!

《西洋记》以对世界的无知为前提 , 以“华夷观”扭曲地看待世界 , 自居于上、内、日、君、父、首、冠 , 视他国为下、外、星、臣、子、足、履 , 蔑视“西洋”不知“夷夏之别”、“华夷之分” , 自认军事实力天下无敌 , 道德水准高人一筹 , 身材长相尤其标致 。 尤为荒唐的是“不恃兵力 , 而恃法术” , “这种用法术打外国的思想 , 流传下来一直到清朝 , 信以为真 , 就有义和团实验了一次”(鲁迅《中国小说的历史的变迁》) 。 怀抱着“天朝”的优越感 , 小说家写得煞是快活 。

小说与历史两相比较 , 小说与现实两相比较 , 不由让人生出无限感慨 。 《西洋记》昭示我们 , 昧于现实将会是何等的可笑 。 当世界已经天翻地覆的时候 , 小说家却仍沉湎于前尘旧梦 , 不免使自己沦为后世的笑柄 。 这也使得小说更加远离了现实 , 减少了其认识海外世界的价值 。 对照百余年后笛福的《鲁滨孙飘流续记》 , 《西洋记》的种种“夜郎自大”式描写 , 尤其让人觉得触目惊心 , 匪夷所思 。

文章图片

丹尼尔·笛福(Daniel Defoe , 1660—1731)

三、笛福的《鲁滨孙飘流续记》(1719年)

中国读者熟悉的《鲁滨孙飘流记》有一个续集 , 即《鲁滨孙飘流续记》 , 其中讲的故事远不如第一部精彩和有名 , 却有着一大段关于鲁滨孙中国之行的描写 , 以及出于鲁滨孙之口的对于中国的“毒舌”(历来都把它看作是笛福本人的“毒舌”) , 相信是会引起中国读者的兴趣甚而怒气的 。

“一艘配备八十门炮的英国、荷兰或法国的战舰 , 几乎可以同中国所有的船舶较量 。 ”就在笛福说了这番话的一百二十年后 , 第一次鸦片战争伊始 , 英国的“东方远征军”中有兵船十六艘 , 多则配有七十四门炮 , 少则配有二十门炮 , 还没用上配有八十门炮的 , 就已经在中国沿海所向披靡了 。 而从鸦片战争到甲午战争 , 中国在历次海战中一败再败 , 也一再证实了笛福的预言 。

“我对他们的船舶所说的话 , 也同样适用于他们的军队……我可以毫不夸张地说:三万名的德国或英国步兵 , 加上一万名的骑兵 , 只要指挥得当 , 就能打败中国的全部军队 。 ”这是鸦片战争前一百二十年说的话 , 是英法联军火烧圆明园前一百四十年说的话 , 是甲午战争前一百七十五年说的话(笛福大概做梦也不会想到 , 他的列强名单里 , 还得加上一个“后起之秀”日本) , 是八国联军攻入北京城前一百八十年说的话……中国军备的落后于世界 , 并不始于鸦片战争 , 而是早就开始了 。 “落后就要挨打” , 挨打是从鸦片战争开始的 , 但挨打的命运则早就注定了 , 至少早在笛福说这番话的时代 。 而那时中国朝野上下都还在美梦里酣睡 , 而且还要继续酣睡一个多世纪 , 这是一个怎样惊心动魄的时间差啊!

此外 , 笛福指出的当时的中国大而积弱 , 富而不强 , 尤其是“组织得不好” , 落后而又傲慢 , 贫富差距悬殊 , 底层百姓困苦 , 基本上也都是说中要害的 。 中国这种“光辉灿烂”和“强大昌盛”的表象 , “使他们在我们眼中显得伟大和强大” , 也许在笛福以后的一个多世纪里 , 推迟了西方列强对于中国的进攻;但类似笛福这样眼光老辣的西方人 , 早已洞悉了当时中国外强中干的事实 , 其看法不久就成了西方的主旋律 , 终于将贪婪的列强引向了中国 , 也将中国推入了灾难的深渊 。 套用一句流行的话来说 , 早在鸦片战争中第一支英国枪瞄准中国之前 , 中国就已经在笛福之流的“毒舌”中被摧毁掉了 。

笛福所批评的18世纪初的中国 , 正处于中国史上著名的“康熙盛世” , 与俄罗斯的彼得大帝时代、法国的路易十四时代约略同时 。 但危机的种子却早已埋下 , 中国在经贸、科技、军备和国防等方面早已落后于西方 。 而上自皇帝下至一般读书人 , 于此却全然无知 , 全然不晓 , 还是盲目自大 , 目中无人 , 一味陶醉于“千古一帝”的文治武功当中!

我忘不了初次读到笛福关于中国的评论时的震惊 。 看着笛福一针见血的“毒舌” , 又看着后来中国的历史进程怎样如其所言 , 一步步走向灾难的深渊 , 真让人有梦魇般的感觉 。 但良药苦口 , 忠言逆耳 , 不能因为笛福说得一针见血 , 刺伤了我们的民族自尊心 , 就简单地称之为“污蔑之词”或“种族偏见” , 而是应该多想想我们可以汲取些什么教训 。

四、李汝珍的《镜花缘》(1818年)

清代小说家李汝珍生活的年代正好比笛福晚了约一个世纪 , 《镜花缘》的成书年代也正好晚于《鲁滨孙飘流续记》近百年 , 同时也正是鸦片战争发生的前夜 , 但即使又过了宝贵的一个世纪 , 即使已经“山雨欲来风满楼” , 小说家却跟普通中国人一样 , 于世界大势仍然一无所知 , 在自己的小说里享受着太平盛世 , 陶醉于中华帝国声威远被的自我想象 , 将“华夷观”发挥到了极致 , 比二百年前的《西洋记》还要沉湎于幻想!

就在《西洋记》问世后不久 , 意大利传教士艾儒略(Giulios Aleni , 1582—1649) , 与杨廷筠一起编纂了《职方外纪》(1623) , 详载除大洋洲外世界四大洲各主要国家的概况 , 继四十年前(1583)利玛窦进入中国并展示其带来的世界地图之后 , 再次向中国人全面地介绍了最新的世界地理知识 。 但问世于《职方外纪》后二百年的《镜花缘》 , 却仍是《山海经》的世界 , 而全无《职方外纪》的影子 。 对于海外旅行小说本来最应关注的问题 , 比如中国在世界上的地位和处境 , 海外文明与中华文明的异同 , 海外国度真实的风土人情等等 , 《镜花缘》却一点兴趣都没有 , 而仅仅是虚构了一个以中华为圆心的“天下”图景 , 其中的海外各国不过是中国的翻版或投影 。

我们看到 , 在那样一个环球大航海的时代 , 《镜花缘》里的海洋却如此平静 , 宛如真空世界一般 。 林之洋、唐敖、多九公一行 , “去年……正月起身 , 今年六月才回 , 足足走了五百四十天” , 也就是一年有半 , 但不可思议的是 , 他们的海船到东到西 , 顶多碰到艘把“家乡货船” , 不是来自“天朝” , 就是要回“天朝” , 根本就没有碰到过任何“邻邦船只” , 宛如他们的海洋是在另一个世界里一样 。

这也难怪 , 《镜花缘》(第十一至四十回)里所描写的本来就是一些虚幻的国度 , 没有一个是实有的国度 。 它们在中国文学和史学的传统里 , 仅仅存在于《山海经》等神话书中 。 多九公自诩“海外各国 , 老夫虽未全到 , 但这国名无有不知”(第三十八回) , 但他到过和知道的 , 却都是这样一些《山海经》里的虚幻国度 , 而全不知葡萄牙、西班牙在哪里 , 英吉利、法兰西为何物 。 有人竟然说《镜花缘》:“从各方面表现出作者极力扩张古人的幻想 , 要向中国之外发现不同的国家和不同的人们的愿望 。 ”简直是文不对题 , 实在是搞错了方向 。

而在《镜花缘》里 , 与这种国度的虚幻形成鲜明对照的 , 是这些国度中的文明却与中国的大同小异 。 比如海外各国的语言 , 大都与中国的相同 , 而且不管是哪种情况 , 海外各国都通行汉语 , 所以不必学“番语”也能走遍天下 , 而没有任何语言障碍 , 就像多九公自豪地吹嘘的那样:“我们天朝乃万邦之首 , 所有言谈 , 无人不知 。 ”——宛如今天的英语一样!海外各国不仅通行汉语 , 也通行汉字或“准汉字” , 其历史文献也全用汉文撰写;由于通行汉语、汉字及汉文 , 所以海外各国也重视读书 , 而不言而喻 , 读的当然都是中国书(汉籍);于是 , 中国书自然也就会畅销海外 , 一如历史上曾经畅销东亚各国;海外各国既如此重视读中国书 , 汉学自然也好得一塌糊涂;而且海外各国也有中国式学校 , 甚至也通行中国式科举考试制度 。 此外 , 海外各国的节日、风俗等也无不同于中国 , 即使有所改良 , 也都基于中国的基础 。

也就是说 , 《镜花缘》里所有这些虚幻的国度 , 全都是中国的翻版和投影 , 而与现实的海外世界无涉 , 从而除了自满自足自恋以外 , 全无认识海外世界的价值 。 小说家止步于“天下同文”的幻觉 , 无意于探索海外不同文明的世界 。 而就在《镜花缘》问世后不久 , 中英鸦片战争爆发 , “天朝”败绩 。

五、“世界观”的差异及影响

将罗懋登、李汝珍眼中的外国(西洋)与笛福眼中的中国相比 , 我们看到了巨大的“世界观”(对外部世界的看法)的差异 。 当西方人已经开始走上征服世界之路时 , 我们的先人却还生活在虚幻的中华“天下”的美梦中 , 以“华夷观”扭曲地看待中国以外的世界 。

而当尚在虚幻的中华“天下”的美梦中夜郎自大的唐敖们 , 在海洋上遭遇目标明确、意志坚定、武器先进的鲁滨孙们时 , 除了一败涂地还会有什么其他的结果吗?由此 , 不仅中国和西方在近现代的命运判若两途 , 致使进入近代以后中国处处落后挨打 , 而且中国文学的水准也开始落后于西方 , 以至新文学运动的标的不得不弃中而就西 。

就罗懋登、笛福、李汝珍这些小说家来说 , 他们的“世界观”的差异 , 也影响了他们的文学成就和地位的高下 , 以及其作品在后来所遭遇命运的不同 。 就我个人而言 , 我也是宁可喜欢曾经“百般诋毁”中国的笛福 , 而不喜欢沉湎于白日梦的罗懋登、李汝珍的 。

南京的静海寺建立四个世纪后 , 见证了中外历史的巨大逆转 。 1842年8月 , 英国军舰兵临南京城下 , 胁迫清政府在静海寺内四次议约 , 议定了中国近代史上第一个不平等条约——中英《南京条约》 , 签约仪式还在英舰上举行 。 就是在那个条约中 , 割去了中国的香港(一个半世纪后始返还中国) 。 永乐帝、郑和君臣地下有知 , 当不知作何感想?

从明朝结束下西洋到鸦片战争爆发 , 在闭眼无视世界巨变的自得心态中 , 中国失去了整整四百年的宝贵时光 , 结果招致了百余年的挨打和屈辱 。 值此中华民族迎来伟大复兴之际 , 回顾数百年前中国走过的道路 , 重温中西小说家的经验教训 , 实有助于我们保持清醒的头脑 , 在振兴中华的道路上奋力前行 。

(附记:本文为今年5月22日于上海图书馆所作同名讲座之要略 , 内容基于拙著《西洋的幻象》 , 上海文化出版社2021年3月版 。 )

文章图片

邵毅平著《西洋的幻象》 , 上海文化出版社2021年3月版

文章图片

邵毅平 , 江苏无锡人 , 1957年生于上海 。 文学博士 , 复旦大学中文系教授、博士生导师 。 专攻中国古典文学、东亚古典学 。 著有《诗歌:智慧的水珠》《小说:洞达人性的智慧》《论衡研究》《中国文学中的商人世界》《文学与商人》《中国古典文学论集》《中日文学关系论集》《东洋的幻象》《诗骚百句》《胡言词典》《马赛鱼汤》《今月集》《远西草》《西洋的幻象》及“朝鲜半岛三部曲”等十七种 。 译有《中国文学中所表现的自然与自然观》《宋词研究(南宋篇)》等多种 。 编有《东亚汉诗文交流唱酬研究》 。 为复旦版《中国文学史》《中国文学史新著》作者之一 。

本专栏内容由复旦大学通识教育中心组稿 。

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 安全|复旦教授发现400多个Android漏洞 谷“鸽”16个月后才修复

- 人群|2019年秋季前 新冠病毒已分别在亚洲和欧洲缓慢传播

- 欧洲|三星 Galaxy Tab S7 / S7+ 平板获 One UI 4.0 更新

- 游戏主机|PS5和Switch成2021年欧洲最热卖主机 《FIFA 22》登顶游戏销量榜

- 欧洲|英媒:韦布宇宙寻源之旅不平坦 存在发生意外可能性

- 文章|英媒文章:智人征服欧洲的艰辛历程

- 市场|消息称三星 Galaxy S21 FE 已经大规模出货,欧洲市场货源充足

- 产业|芯片业如何产学研联动?清华复旦交大浙大教授与壁仞科技共话创新

- 硬件|欧洲自研处理器第一阶段完成:双架构、29个RISC-V核心

- IT|美国首现奥密克戎死亡病例 欧洲封锁大潮来袭