文章图片

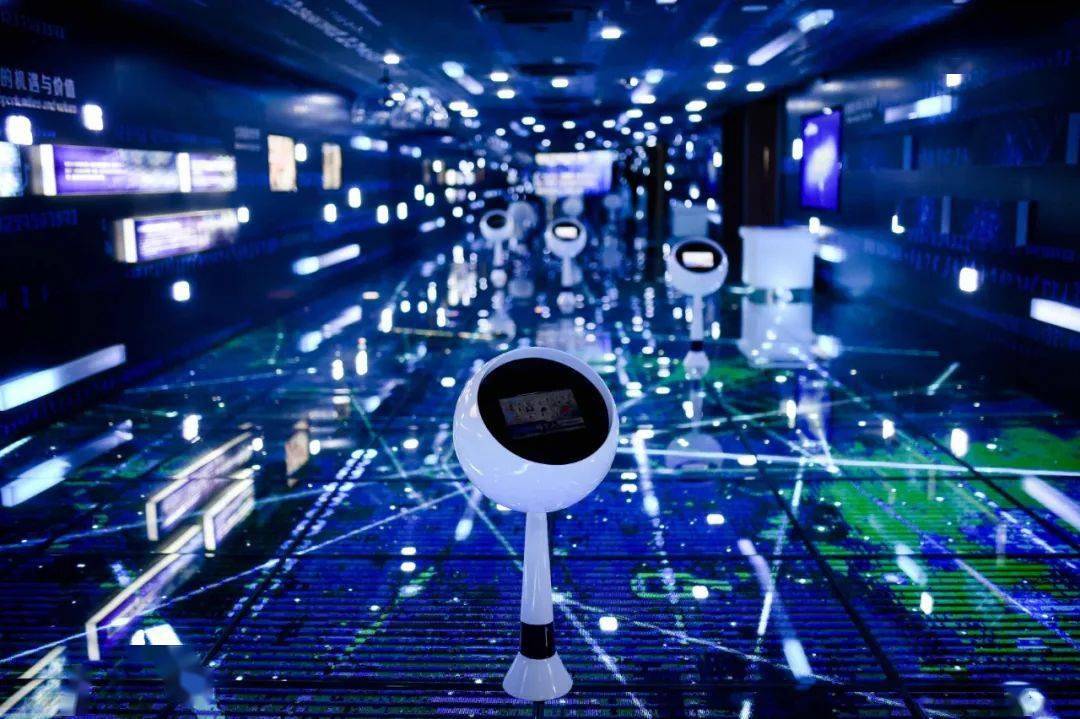

【人工智能|解读丨人工智能时代 智算中心建设应着重“普惠”与“公共”属性】图片来源/新华社

■中国经济时报采访人员 李晓红

当前 , 人工智能已经成为世界各国竞争角逐的焦点 。 智算中心作为人工智能产业发展的重要底层基础设施形态 , 被推向发展新高地 。 9月11日 , 国家工业信息安全发展研究中心在京发布了《新一代人工智能算力基础设施发展研究报告》(以下简称《报告》) 。

“目前 , 人工智能算力基础设施不足 , 仍落后于应用的需求 。 在数字化时代 , 利用人工智能赋能传统产业转型升级 , 需求比较迫切 。 此外 , 云计算、大数据、区块链、量子计算等新兴技术的发展 , 背后也需要算力基础设施的支撑 。 ”国家工业信息安全发展研究中心副总工程师黄鹏在接受中国经济时报采访人员采访时表示 , 智算中心未来的发展需求巨大 。

智算中心“落地潮”下的问题与挑战

作为新发展格局下的重要战略部署 , 人工智能算力基础设施在政策扶持、需求牵引下 , 智算中心“落地潮”在各地被掀起 。 但在加快步伐的背后 , 我国人工智能算力基础设施建设仍面临一系列问题与挑战 。

《报告》指出 , 国内新一代人工智能算力基础设施的建设依然面临着顶层制度建设和标准体系不统一的问题 。 其中最为突出的表现:一是市场对算力的概念混淆 , 导致建设方向和建设需求错位;二是行业定价标准混乱 , 针对人工智能算力基础设施建设的价格标准并未统一 , 各地同等规模项目的价格相差巨大 。

此外 , 在建设思路上 , 我国大多数计算中心采取了算力性能发展优先 , 再拉动应用发展的策略 , 忽视上层应用迁移及兼容程度 , 导致算力系统的初期应用效率偏低 , 无法完全支撑全面的智能化应用场景需求 。

值得注意的是 , 软硬件核心技术受制国外、重复建设、高能耗等问题 , 也亟待突围 。

因此 , 《报告》建议 , 在建设过程中 , 主管部门应重点加强顶层制度规划和标准建设、地方政府应提升对算力经济的认知和应用落地、企业应积极探索人工智能关键技术研发、生态应用建设和服务模式创新 。

以支撑产业发展为目标的建设路径与趋势

人工智能算力基础设施作为“新基建”的重要内容 , 其建设核心是以新发展为理念 , 以技术创新为驱动 , 面向产业发展需要 , 提供数字转型、智能升级、融合创新等公共服务 。 目前 , 在龙头企业带动、科技平台拉动、产业生态联动等多方面因素的共同推动下 , 人工智能算力基础设施建设的前沿技术和先进做法已取得部分成效 , 代表了新一代人工智能算力基础设施的发展趋势 。

推荐阅读

- 机身重量|黑科技眼控对焦23年后回归,升级! 江一白解读EOS R3

- Apple|苹果高管解读AirPods 3代技术细节 暗示蓝牙带宽可能成为瓶颈

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- 娱乐性|新华全媒+|探秘冬奥会“黑科技”:当冰壶遇上人工智能

- 市民|大数据、人工智能带来城市新变化 科技赋能深化文明成效

- 科研机构|人工智能点燃哈尔滨高质量发展新引擎

- 可持续性|人工智能将重塑健康管理,业内专家认为可持续性是最大挑战

- 策源|上海人工智能规上产业规模到2025年达到4000亿元

- 敏捷|上海人工智能“十四五”规划发布:集聚超20个国际顶尖团队

- 视界|这部电影里的黑洞竟然和真实黑洞这么像?丨夜问