文章图片

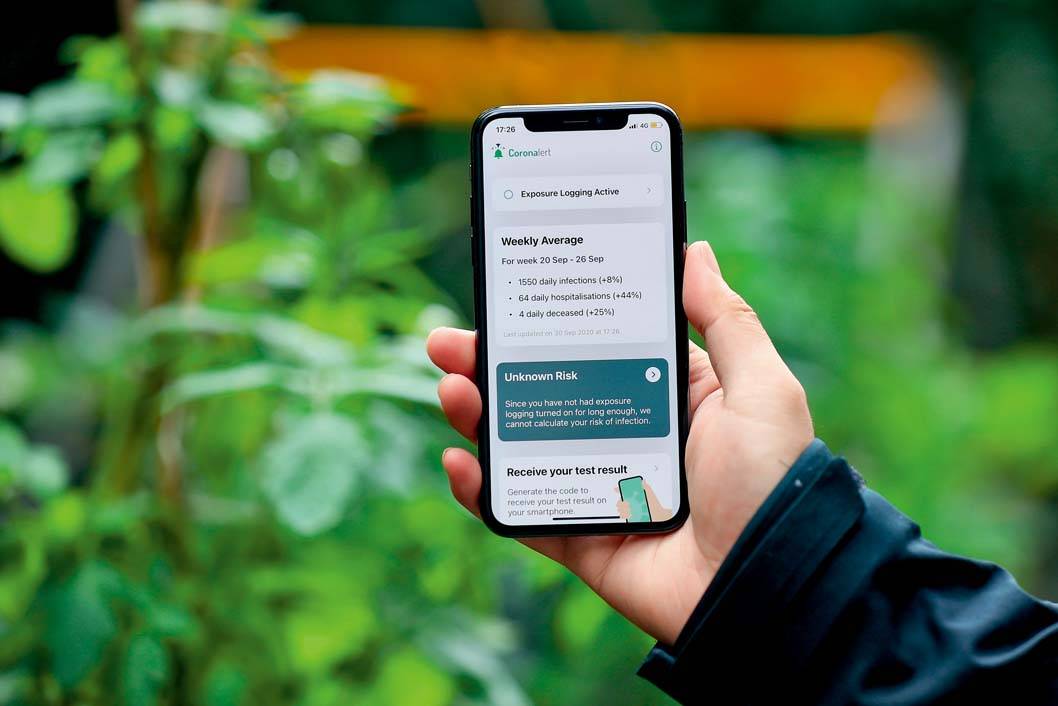

在比利时布鲁塞尔拍摄的一部安装了新冠病毒追踪定位App的手机

【新兴|直面新兴技术治理难题】有必要提高“先发展 , 后治理”中的“先”“后”的互动节奏 , 强调科学研究与社会发展的双向沟通 , 逐渐过渡到“边发展 , 边治理”理念上去 , 由“发展先行”过渡到“风险防范”模式 。

《环球》杂志采访人员/彭茜

科技对社会生活的作用力正不断增强 。 随着人脸识别、自动驾驶等技术全面渗透到人们的日常生活 , 因设计之初忽视安全、隐私、公平等造成的一些技术伦理问题暴露出来 , 引发全球性担忧与争议 。 近年来 , 中国经济、科技飞速发展 , 更是先于其他国家面临一些独有的技术伦理挑战 。

未来 , 科技伦理问题将是常态化的存在 , 伴随科技与社会同时进步、深度耦合 , 必然还会出现新的问题 。 如何让新技术带来个人和社会福祉最大化、构建高效的科技治理体系 , 值得深思 。

“科林格里奇困境”

科技伦理是指在新兴科学技术走向人类社会 , 赋能经济、生活、生产时带来冲击或者新涌现出来的争议性问题 。 从颇具生命伦理争议的“基因编辑婴儿”、谷歌搜索引擎结果的有偏性、算法对有色人种的歧视再到自动驾驶“电车难题”……一些新兴技术应用边界日趋模糊 , 科技伦理已成为全世界面临的共性问题 。

近年来 , 多国政府陆续出台了相关监管原则和法规 。 美国斯坦福大学发布的《2021年人工智能指数报告》显示 , 2015?2020年间全球共发布了117个人工智能(AI)伦理道德方面的文件 。 4月21日 , 欧盟更是首次发布了AI监管法规框架 , 将AI应用分为4个风险等级 , 等级越高的应用场景受到限制越严格 。 中国已从国家层面出台了一些技术治理规则 , 如2019年新一代人工智能治理专业委员会发布了《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》 。

科技伦理问题近年来为何引发高度关注?新兴技术治理究竟难在哪里?

相关专家认为 , 在过去人类历史进程中科学技术的迭代是缓慢渐进的 , 给了人类社会足够的时间去接纳与适应 , 科技伦理问题并不像今天这样紧迫与急切 。 而最近200年内 , 人类科技进步被按下加速键 , 快速迭代的信息技术一次次将人类推向新的认知边界 , 新技术应用的科技伦理问题频繁涌现 。

“科技伦理并不是新鲜问题 , 科技伦理问题的高密度出现才是人类的新问题 。 这是我们在享受科技迅速发展给人类带来福祉的同时必须承受和面对的问题 。 对于科技伦理的治理是建立良性的科技与社会发展耦合关系的关键 , 是关系到人类前途与命运的时代大命题 。 ”之江实验室主任朱世强对《环球》杂志采访人员说 。

清华大学中国科学技术政策研究中心副主任梁正认为 , 新兴技术本身的特点决定了治理科技伦理问题的挑战 , “这在很大程度上是由于科技本身发展的未知或不确定性造成的 , 技术发展的后果很多是我们无法提前预知的 , 只有发展起来了才发现附带的社会影响和伦理问题 。 ”

这正是英国著名社会学家大卫·科林格里奇提出的“科林格里奇困境” 。 这一对技术的社会控制困境的经典表述认为:“一项技术的社会后果不能在技术生命的早期被预料到 。 然而 , 当不希望的后果被发现时 , 技术却往往已经成为整个经济和社会结构的一部分 , 以至于对它的控制十分困难 。 ”

科林格里奇用汽车带来的社会问题作为案例来说明这个困境:在汽车发明初期 , 人们没有预见到汽车给人类社会带来的例如污染、资源消耗、交通等问题 , 而当这些问题被人们所认识时 , 再着手解决就困难了 。

这一技术治理难题在中国尤为突出 。 比如 , 共享单车在中国就是作为一个全新模式出现的 , 由于治理能力没有跟上 , 后续出现了乱停乱放、阻塞交通等问题 , 才开始慢慢探索新的治理方式 。

近年来 , 中国广阔的市场、海量的数据以及民众对新技术较大的宽容度等造就了一个相对理想的新技术试验场 。 “目前很多在人工智能、数字经济等领域的新技术应用是在中国首先出现的 , 我们无法再像以前一样可以学习西方怎么做 , 而是需要从头去探索和尝试 。 ”梁正对采访人员说 。

打破科技与人文“自说自话”

相关专家建议 , 应从规则设计、技术伦理教育、伦理审查机制等角度优化“边发展边治理”的科技治理模式 , 构建科学、动态、有效的科技伦理治理体系 。

朱世强认为 , 科技伦理治理涉及的多元主体非常丰富 , 从政府科技、经济主管部门、科研部门与科研人员 , 到高科技生产与服务企业、致力于高科技投资的投资资本等 , 要使科技伦理治理发挥切实有效的作用 , 首先必须实现多元共治 。

清华大学科学史系副教授、中国科协-清华大学科技传播与普及研究中心副主任王程韡对《环球》杂志采访人员说 , 做相关规则设计不应只是自上而下的思路 , 更应把相关群体都拉进来 , 发动各行动者、利益相关者的力量 , 现在很多普通民众其实是“被代表”的 。

梁正认为 , “应推动社会多主体的参与和务实对话 , 科技企业更应发挥主动性 , 在新产品或新应用开发时进行‘负责任的创新’ , 主动跟对象、用户、社会沟通 , 且要建立反馈机制 , 根据民众意见去调整 , 这样才能在不确定的新技术领域达成共识 。 ”

梁正提到 , 目前有国内科技企业提出了技术伦理原则 , 如腾讯的“科技向善” , 但不能只提概念 , 关键是需要一些更为具体的机制 , 如谷歌等一些科技巨头建立了自己的技术伦理委员会 , 以及伦理审查、算法审计、数据审计等 。

“以AI行业为例 , 目前业界绝大多数还是在以牺牲安全性为代价盲目追求效率 , 这对产业发展的作用非常负面 。 未来非常重要的是如何将AI治理原则真正贯彻到AI模型、产品、服务的整个生命周期 , 确保AI安全可控可靠 , 推动经济、社会及生态可持续发展 。 ”北京智源人工智能研究院安全创新中心执行主任、北京瑞莱智慧科技有限公司CEO田天说 。

王程韡说 , 从学界情况来看 , 目前在国内做技术伦理的人屈指可数 , 其中一些研究技术伦理的人对前沿技术了解不多 , 无法和技术领域专家有效对话 , 研究套路也相对老套 , 很多还在纯哲学框架下空泛讨论 , 忽略了技术在具体社会情景中的应用 , “如伦理专家不懂自动驾驶技术 , 空谈电车难题、隧道难题 , 跨技术领域专家根本协同不起来 。 ”

“人文社科的老师和学生应该扎扎实实地向科学家学习 , 学习他们的专业术语和思考问题的方式 , 尝试去进行有效的沟通和对话 , 而不是外行地自说自话 。 ”王程韡说 。

朱世强也认为 , 中国科技伦理研究广泛性不够 , 尚未形成学科领域的学术研究氛围和研究范式;学科交叉性不够 , 人文社会学者和科技研究学者在各自领域自说自话 , “科技”与“伦理”两张皮 。 将人文社科学者与科技工作者、科技政策研究者汇聚在科技应用场景上展开跨学科研究 , 也许是促使团队快速融合交叉的有效途径 。

那么 , 如何解决前文提到的“科林格里奇困境”?梁正和王程韡都提到了“社会实验”或“沙箱监管”概念 , 即在某项技术大范围推广前 , 在受控的范围内进行“真实世界”研究 。 如通过几所学校试点 , 来看人脸识别技术在教育领域的应用会带来什么社会影响 , 需要何种配套管理措施 。 通过这样的实验最后找到合适的规则和制度 , 趋利避害 。

此前 , 中国对新兴科技管控部分采取了“先发展 , 后治理”理念 , 这种基于发展先行的原则 , 在一定时期内节约成本 , 有助于快速跻身科学前沿 。 但朱世强认为 , 随着中国在一些科技领域取得部分突破性进展 , 站在第一梯队 , 有必要提高“先发展 , 后治理”中的“先”“后”的互动节奏 , 强调科学研究与社会发展的双向沟通 , 逐渐过渡到“边发展 , 边治理”理念上去 , 由“发展先行”过渡到“风险防范”模式 。 新兴科技治理模式应该根据不同领域科技发展水平进行适应性调整 。

改进技术伦理教育模式

相关专家还认为 , 若要更好地解决技术伦理和治理难题 , 关键在于改进目前国内的技术伦理教育模式 , 并建立完善的伦理审查制度 。

科技伦理教育近年来逐渐受到各国高校重视 , 如美国哈佛大学为理工科学生开设“技术伦理”模块化课程 , 斯坦福大学开设“计算机伦理与公共政策”课程 。 在国内 , 北京大学开设了“人工智能、机器人与伦理”课程 , 中国科学院大学面向研究生开设了“人工智能哲学与伦理”课程 , 清华大学、浙江大学、南开大学等也都开设了独立的工程伦理课程 。

但总体看 , 由于研究基础相对薄弱 , 课程设置和实施能力不足 , 国内高校技术伦理课程水平较低 , 学生参与度和好评度也较低 , 一些教育资源不充分的学校甚至开设独立课程都困难 , 大部分技术伦理课程“从思路设计上就是错的” , 教材质量参差不齐 , 多为介绍国外理论和一些案例讨论 , 根本不了解业界真实诉求 。

“国内的科技伦理教育之所以失效 , 是因为没法和现实问题做衔接 。 ”王程韡说 , “比如自动驾驶究竟在现实中面临什么伦理问题 , 请百度的人过来讲讲 , 课堂就会有意思得多 。 应当想办法让业界有机参与到课程建设中来 。 ”

朱世强认为 , 应正视中国科技伦理教育资源不充分的困难 , 改变教学模式单一的局面 , 开设不了独立课程的 , 可尝试加大跨专业课程的融合力度、发挥利用在线资源、融合中国特色的思想政治教育 , 综合采用并灵活进行不同模式间的互补 。 王程韡也提出 , 可以考虑将技术伦理课纳入思想政治教育 。

王程韡和梁正均认为 , 另一当务之急是全国各高校建立完善的科研伦理审查机制 。 目前国内仅有医科要求进行伦理审查 , 而国外对于科研伦理审查的要求严格得多 。 以美国为例 , 但凡涉及人类受试者的研究都要经过制度审查委员会(IRB)的审查 , 人文社科也需遵循 。 科研工作者的科技伦理道德水平 , 将是科技伦理治理体系有效运行的根本基础 。

来源:2021年7月5日出版的《环球》杂志 第13期

《环球》杂志授权使用 , 其他媒体如需转载 , 请与本刊联系

本期更多文章敬请关注《环球》杂志微博、微信客户端:“环球杂志”

推荐阅读

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 区块|面向2030:影响数据存储产业的十大应用(下):新兴应用

- 选型|数据架构选型必读:2021上半年数据库产品技术解析

- 技术|使用云原生应用和开源技术的创新攻略

- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证

- Apple|苹果高管解读AirPods 3代技术细节 暗示蓝牙带宽可能成为瓶颈

- MateBook|深度解析:华为MateBook X Pro 2022的七大独家创新技术

- AirPods|苹果谈论AirPods 3:最大榨取蓝牙技术,希望获得“更多带宽”

- 人物|印度人接管硅谷的背后:技术军团整体作战

- Intel|Intel谈DDR5内存价格贵、缺货问题:新技术升级在所难免