文章图片

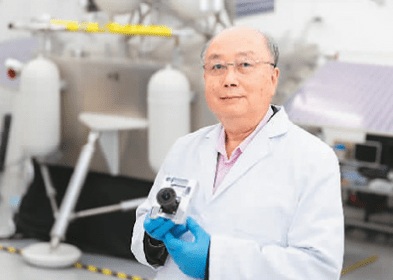

香港理工大学教授容启亮在展示由其团队研发的“火星相机” 。 “火星相机”搭载于“天问一号”着陆器外层平台 , 体重仅390克 , 但外壳坚固、稳定性高 。 (资料图片)

文章图片

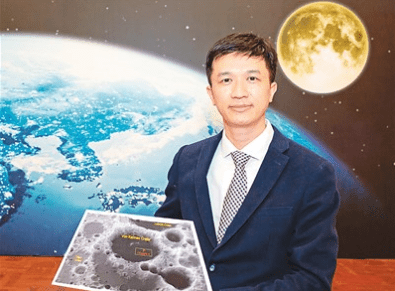

香港理工大学吴波教授在展示遥感数据图 。 其团队从不同渠道搜集大量火星地貌遥感数据并进行分析处理 , 协助“天问一号”选取火星着陆点 。 (资料图片)

文章图片

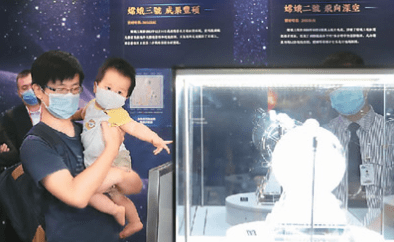

香港市民在香港会展中心一睹月壤真容 。 新华社采访人员 李钢摄

日前 , “时代精神耀香江”之百年中国科学家主题展及部分月壤在香港会展中心展出 。 展览人流如潮 , 一票难求 。 能够一睹月壤真容 , 让来参展的香港市民十分激动;香港科学家参与国家航天事业发展的事迹 , 更让大家深感自豪 。

【容启亮|为国家航天事业贡献“香港力量”】“香港科技界有能力在国家太空探索及科研发展上担当重要角色 。 ”香港理工大学校长滕锦光说 , 为国家航天项目作出有意义的贡献 , 既提升香港民众对国家发展成就的自豪感 , 更是爱国主义的体现 。

梦想启蒙 , 自制相机激发创意

5月15日7时18分 , 我国首个火星探测器“天问一号”在火星乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆 。

这其中有香港科学家的贡献 。 对香港理工大学工业及系统工程学系(精密工程)讲座教授容启亮和他的团队来说 , “天问一号”的成功着陆意义尤其特殊:搭载于火星探测系统上的仪器“落火状态监视相机”(又称“火星相机”)正是由他的团队牵头研发 , 用以监视火星车着陆后的初始化状态及周边环境 。

“火星相机相当于探测器的‘眼睛’ , 很高兴我们不负期望 。 ”得知“天问一号”顺利着陆火星 , 容启亮难掩自豪与激动 。 从自制相机、到勇闯宇宙 , 他与摄影的不解缘分 , 早在年少时就埋下了种子……

上世纪50年代 , 容启亮出生于一个普通的香港家庭 。 在玩具短缺的童年 , 容启亮开动脑筋、大胆尝试 , 自制出各类游戏 , 常常与小伙伴玩得不亦乐乎 。

踏入中学 , 思维活跃的容启亮成为老师眼中的调皮学生 。 不多久 , 兴趣广泛的他就创立了摄影学会 , 并成为第一届会长 。 然而 , “玩相机”在当年实属一件奢侈的事 , 普通中学生根本难以负担 。

没有相机怎么办?容启亮就去捡别人不要的破旧镜头和零件 , 回家自行组装 。 “造一个箱子 , 找一块玻璃 , 再安一盏灯 , 这就成了一台相机 。 ”在黑白照片的年代 , 睡房床底便是他用来冲晒照片的临时“暗房” 。

“只要是感兴趣的事 , 无论多困难 , 我都会坚持下去 。 ”回顾往昔 , 容启亮感慨 , 成长过程中的资源匮乏 , 正是激发自己创意的“启蒙老师”;不轻言放弃的性格 , 更造就了他今日苦心钻研的科学精神 。

2013年 , 容启亮率领其团队研发的“相机指向系统”随嫦娥三号在月球正面软着陆 , 这是国家探月工程首次采用香港研发和制造的精密航天仪器;2019年 , 这款相机指向机构再次随嫦娥四号升空 , 见证人类探测器首次月球背面软着陆 。

全力以赴 , 攻克工程学“终极挑战”

“一项发明必须经过多重审批和试验才会被国家选中 , 哪怕是很小的失误、哪怕只错一次 , 你就已经输了 。 ”2017年 , 容启亮获邀参与国家首个火星探索任务 , 他一方面深感荣幸 , 另一方面则抱着“战战兢兢”的心态 , 全力以赴 。

虽已成功研制多款精密的航天仪器 , 但每次开启新的航天项目 , 研发过程都要从头做起 , 火星相机亦不例外 。 时间短、任务重 , 容启亮直言自己几乎每天都在协调解决各类技术问题 , “试验最紧张的时候 , 一天只能睡两三个小时” 。

容启亮手持银白色的“火星相机”样机 , 向采访人员示范它的操作方法和运作原理:“我们为这款相机量身定制了一套全新的‘一体化热流防护设计、测试及品质控制方案’ , 将民用零部件一步步提升至航天级别 , 每个步骤都经过严格把关及筛选 , 这是同类设计第一次应用在航天科技上 。 ”

搭载于“天问一号”着陆器外层平台上的“火星相机” , 体重轻巧 , 约390克 , 但外壳坚固、稳定性高 , 可在长时间的太空旅程中克服极端温差、宇宙尘埃、辐射、机械振动等严峻考验 , 并在着陆下降过程中承受相等于地球地心引力6200倍的冲击震荡 。

“看这里 , 它有超广角测量视野和影像变形控制功能 , 能持续监测火星环境和巡视器的操作状态 。 ”容启亮戴上手套 , 小心地打开相机前盖 , 逐一介绍着 。

浩瀚宇宙、星辰点点 , 人类对太空的探索从未中断 。 从神话到现实 , “天问一号”旨在一次性实现对火星“环绕”“着陆”及“巡视探测”三大任务 , 是世界航天史上的首次尝试 。

多年航天探索路 , 所取得的成果令容启亮十分振奋 。 他说 , 高效太空工具的设计和制造可谓工程学的“终极挑战” , 说明科学家既要脚踏实地 , 更要仰望星空 。 “感谢国家对香港科研充满信心并委以重任!作为香港为数不多拥有航天任务实战经验的团队之一 , 我们期待进一步发挥所长 , 为国家其他深空探索项目贡献力量 。 ”

2020年底 , 由容启亮和他的科研团队最新研发的“表取采样执行装置” , 成功协助“嫦娥五号”从月球捧起一抔土 , 为国家探月工程带回宝贵的月壤标本 。 这套执行装置由超过400件工件组合而成 , 除近摄相机外 , 容启亮亦牵头设计了采样器及封装装置等 。

不断求进 , 点亮国家深空探索之路

与火星的成功邂逅 , 揭开了我国行星探索的序幕 。 但登陆火星失败率极高 , 着实是一项艰巨任务 。

“火星表面的地形复杂 , 大气层稀薄 , 且随时可能出现沙尘暴 , 加上火星与地球通信有5至20分钟的延迟 , 凡此种种均增加了登陆火星的难度 。 ”在香港理工大学土地测量及地理资讯学系教授吴波看来 , 选择一个安全又兼具科学价值的着陆点至关重要 。

2017年至2020年期间 , 吴波应中国空间技术研究院邀请 , 率领团队进行火星全球的分析与评估 , 研发创新的地形测量及地貌分析方法 , 协助选取火星着陆点 。

忆及“天问一号”在最佳着陆椭圆中心点附近安全降落时的画面 , 吴波深情感慨:“这次火星任务注定会载入史册 , 作为这项庞大工程中的一颗小小‘螺丝钉’ , 我们不仅见证了历史 , 更参与了历史 , 这是多么值得高兴和骄傲的事呀!”

逐梦太空 , 不断求进 。 在香港理工大学实验室外的诸多展板上 , 展示着一系列太空科研的研究成果 , 一个个复杂而精密的项目 , 记录着香港与内地科研工作者们同心协力 , 推动中国探测器一步步远行 , 探索深空的奥秘 。

“期望未来能有更多香港科学家参与‘探月’‘探火’等项目 , 如果有这样的机会 , 我一定积极申请 。 ”香港中文大学工程学院副院长黄锦辉对无垠宇宙充满热情和期待 。

中国科学院院士、香港科技大学副校长叶玉如表示 , 我国在太空探索领域取得的成果来之不易 , 离不开一代代科学家的努力和坚持 。 她寄语香港科研工作者勇挑重担 , 不负所托 , 更加积极和深入地参与国家创新科技发展 。

滕锦光介绍 , 香港理工大学已于近日成立“深空探测研究中心” , 未来将不遗余力培养更多香港青年科研工作者 , 鼓励他们不断创新、勇敢追梦 , 成为点亮国家航天事业道路上的熠熠星光 。 (采访人员 陈然)

《 人民日报海外版 》( 2021年07月17日 第 04 版)

责编:陈亚楠

文章图片

推荐阅读

- 建设|这一次,我们用SASE为教育信息化建设保驾护航

- ASUS|ROG Maximus Z690 APEX DDR5主板实测 转接卡让DDR4内存顺利点亮

- Apple|苹果高管解读AirPods 3代技术细节 暗示蓝牙带宽可能成为瓶颈

- 华依|中信证券:惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶的标配产品

- 山西|移动5G+智慧成果亮相山西数字化转型大会

- MateBook|深度解析:华为MateBook X Pro 2022的七大独家创新技术

- the|美FDA将批准辉瑞为12-15岁儿童提供COVID-19加强针

- IT|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 能力|有了长续航的独立通信手表,就不必为出门没带手机而焦虑了

- 德尔塔|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症