文章图片

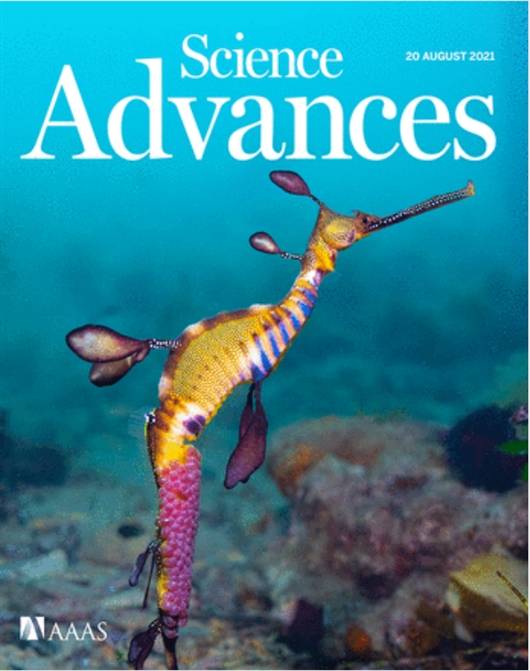

【进化|草海龙“拟态”特征与性别决定演化机制获揭示】《科学进展》以封面论文形式报道了草海龙最新研究成果 。

近日 , 中国科学院南海海洋研究所研究员林强团队牵头完成的最新科研成果 , 揭示了关于草海龙附叶形成与牙齿丢失的演化机制 , 并首次阐明了海龙科鱼类性别决定基因的产生和演化历程 。 相关研究以封面论文的形式发表于《科学进展》 。

是雄性却能怀孕 , 吃肉却不长牙齿 , 这些极其另类的生物学特征 , 使得海龙科鱼类的演化机制成为一个超出科学圈的有趣话题 。 海龙科鱼类 , 包括海马和海龙 , 具有丰富多样的形态特征和独特的雄性育儿行为 , 一直是海洋生物进化和物种保护研究的热门对象 。

“在海龙科鱼类群中 , 草海龙体型最为独特 , 其体表生长的大量‘附叶’可似海草般随水流摇曳 , 从而完美的隐匿于海草床中 , 是海洋鱼类中的‘拟态’达人 。 ”林强指出 , 物种特异性状的发生 , 是对生存环境适应性进化的重要响应 。 草海龙身体表明的“附叶”正是为适应海草床而演化出的新器官 。

林强团队研究发现 , “附叶”表达基因主要从皮肤和鳍等器官募集而来 , 表明相关基因对新器官产生和维持的重要作用 。 另外 , “附叶”还拥有大量免疫反应和组织修复的相关基因 , 暗示附叶不仅是“拟态”工具 , 同时具有重要的免疫和再生作用 , 帮助草海龙应对捕食者或病原微生物侵扰 , 可能对草海龙成功适应海草床生态系统有着重要意义 。

海龙科鱼类主要以小型甲壳类为食 , 是名副其实的“肉食动物” 。 然而 , 它们却没有牙齿用以捕猎 , 主要依靠细长的管状吻吸食猎物 。 研究表明 , 脊椎动物普遍存在的scpp5在海龙科鱼类中出现了假基因化 。 通过基因编辑技术敲除scpp5基因后 , 斑马鱼的牙齿减少且出现严重畸形 , 证实了该基因的功能缺失是海龙科鱼类牙齿丢失的关键因素 。

此外 , 在草海龙祖先的进化过程中amhr2基因偶然发生复制 , 并承担起雄性性别决定的功能 , 成为了草海龙雄性特异性性别决定基因amhr2y 。 有趣的是 , amhr2y在草海龙的近缘种绿海龙中还存在基因融合事件 , 但在其他海龙科物种中均未发现该基因 , 说明了海龙科鱼类性染色体和性别决定基因的多样性和进化过程的复杂性 。

另外 , 作为草海龙雄性的身份标记 , amhr2y基因可应用于鉴定和区分幼鱼性别 , 有助于草海龙种质资源保护 。

“以上科研成果将为认识海洋鱼类的环境适应性进化机制提供新的视角 。 ”林强说 。 (朱汉斌 曲朦)

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/sciadv.abg5196

[责任编辑: 赵清建 ]

推荐阅读

- 硬件|从20MB小可爱到100TB巨兽 细数固态硬盘进化之路

- 珍妮弗·马瑟|假如明天人类突然消失,哪些动物能进化替代?

- 洗碗机|国美35周年庆主惠场 共同种草新生活

- 销售额|全面进化的双芯2.0旗舰iQOO Neo5S,为何能成为“春节档”霸榜的大热门?

- Glass|华为VR Glass 6DoF:把VR“进化成”眼镜

- 基准|MIT本科生研发机器人基准“健身房”,可进化出30多种运动能力

- 视点·观察|从“李子柒”到“张同学”:中国草根网红背后的乡愁密码

- 信通|我国首批数据中心液冷系列行业标准发布 腾讯、华为等参与起草

- 系列|vivo S12系列全面进化,开启手机中高端市场的真正密码

- 花岗岩|青海新发现约4000千米,喀喇昆仑-草陇-甲基卡巨型锂矿带!