在青藏高原上 , 有一支探测天气气候的科研团队 , 前后历经近35年 , 他们终于建成了首个“青藏高原地气间水热交换立体综合观测研究平台” , 并于近日正式启用 。 该平台采集的第一手数据 , 将对科学家今后开展青藏高原和全球的天气气候研究提供助力 。

7月18日 , 一架热通量遥感无人机 , 在敦煌戈壁起飞 , 进入高空收集大气观测数据 , 由中科院青藏高原研究所等18家科研单位100多人组成的科考团队 , 开启了第二次青藏科考“地气相互作用及其气候效应”专题科考实验 。 行程超过10000公里 , 足迹贯穿青藏高原主体区和藏东南高山峡谷区 , 这里是观测青藏高原地表和大气间能量、水分交换的核心地带 。 8月11号 , 科考团队抵达终点昌都地气相互作用综合观测站 , 经测试 , 这里的微波辐射计和大气边界层塔站等全部运转正常 , 观测站揭牌 , 至此 , 历经近35年建设的“青藏高原地气间水热交换立体综合观测平台”正式启用 。

文章图片

中科院青藏高原研究所研究员 马耀明:

当时经济条件限制 , 我们是先建了7个站 。 通过去年一年的艰苦努力 , 通过科考又新建了11个 , 就是18个站 。 基本涵盖了青藏高原的各种地貌特征 。 都是在每个原来没有的地方 , 填补了空白 。

青藏高原地表特征极其复杂 , 大地形山区、高寒草甸、高原荒漠、湖泊、冰川等 , 每一种地貌 , 都有着截然不同的地气相互作用过程 , 仅靠以往的卫星遥感等手段 , 存在着数据误差大等难以克服的缺点 , 急需在典型地表上建设综合性观测系统 。

中科院青藏高原研究所研究员 马耀明:

其实原来的模型之所以做得不准 , 所有的世界上再好的气候模型放在高原上都不灵了 , 就是因为没有掌握真正的各种地形下面、各种地貌特征下面的具体数值是什么 。

文章图片

上世纪80年代中期 , 国际上开始了地气相互作用观测研究 。 几乎与此同步 , 1987年我国在祁连山麓的河西走廊启动了“黑河实验” , 拉开了我国地气相互作用观测的序幕 。 随着第二次青藏高原科考的实施 , 2020年6月至2021年7月初的一年多时间内 , 科考团队攻坚克难 , 又在喜马拉雅山季风输入口、墨脱雅鲁藏布江大拐弯处的水汽通道等地 , 新建了11个观测站 , 基本覆盖了青藏高原最典型的地表类型 。

纳木错是青藏高原第二大湖泊 , 发生在湖面和大气间的实际作用过程 , 一直是研究空白 。 为此 , 科考团队近几年在湖心孤岛陆续建起自动气象站和大气边界层塔等 。 高原严酷的生态环境让他们几次经历生死考验 。

文章图片

中科院青藏高原研究所研究员 马伟强:

当时没有重型机械的情况下 , 就是一节子装好了以后 , 用滑轮把它再吊上去 , 一节一节手动安装 。 有三个科考队员在湖上干活的时候 , 风太大 , 咱们十米的塔没拉住 , 本来绑好了 , 一下被吹倒了 , 还好人员的安全都没有受到什么影响 。

纳木错综合观测站建成后 , 科考队终于第一次采集到了青藏高原湖面和大气相互作用的实际数据 , 并第一次测算出青藏高原湖泊蒸发量的空间分布 。 同时颠覆了以往湖面和大气相互作用的传统认知 。

【大气|不容易!为了破译青藏高原气候密码 他们拼了35年】

文章图片

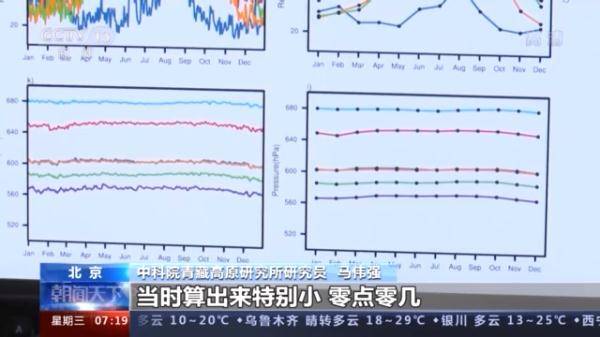

中科院青藏高原研究所研究员 马伟强:

在做地气或者陆气相互作用研究的时候 , 很多时候就忽略了湖气相互作用 , 而普遍认为 , 水表就是个黑体 , 能量进来以后全吸收全反射 。 但是我们也发现 , 湖其实水表面也是有反照率的 , 当时算出来特别小 , 零点零几 , 但是它也是有的 。 但是卫星得到的量和我们实际观测的还是有差别的 , 如果误差大的话 , 出的结果就不可信了 。

文章图片

据介绍 , 从2017年第二次青藏科考启动以来 , 每一个科考分队都设立了临时党支部、党小组 , 打造“世界屋脊”上的战斗堡垒 。 仅地气相互作用科考队 , 2/3队员为党员 , 在科考中发挥模范带头作用 。

文章图片

中科院青藏高原研究所博士后 谢志鹏:

把阿里日土(站)的数据采集了 , 发现仪器没有啥问题 , 我们就走了 。 但在沿途的时候 , 我们用手机远程看了下我们的数据 , 发现有一个变量不正常 。 其实我们可以通过其他的方式来判断那个卡是不是正常 , 但我们不能把这个小问题轻易地放过 , 就算走了六七十公里的路 , 我们还是返回去 , 返回狮泉河已经到了晚上12点 , 这天整个行程有将近1200公里 。 哪怕知道前途的道路再凶险再困难 , 也得保证咱们的观测数据的质量 。

文章图片

在读博士姚楠也参加了本轮科考 , 刚从青藏高原返回北京 , 就立即投入到研究中 。 未来几年 , 她要承担几个甚至全部站点的设备维护 , 一旦出现故障就要随时奔赴高原实施检修 。 现在他们又向新的科研目标发起攻关 , 开始推动观测数据业务化 , 为青藏高原精细化天气预报、灾害性天气预警和气候环境预测等提供科学的观测数据和决策支撑 。 (总台央视采访人员 张立雷 闫洪)

[责任编辑: ]

推荐阅读

- Insight|太卷了!太不容易了!

- 植物|开放生物资源,保护多样性:我们为了生物安全的那些努力。

- Apple|竞争对手挖墙角太厉害 苹果以18万美元特别股票奖励慰留工程师

- 包装盒|雷军晒图!为了防止小米12 Pro泄密,员工真拼:给手机包装盒上了8把锁

- 程序|从豆瓣小组到互动教程小程序,帮老年人打造“手机学习班”

- IT|韦伯望远镜即将发射 梭哈百亿美元上天,是为了看啥?

- 降水|你听说过“悬在空中”的河流——大气河吗?

- 手机|华为推8988元“翻盖”折叠屏手机,黄牛嫌弃:不大气,不感兴趣

- 大气|国际一流!就在青海冷湖

- Windows|为了让Mac可以运行Android应用 我给电脑装了Windows 11