文章图片

我从旧社会走过来 , 强国富民是梦想 , 总想为国家做点实实在在的事 。

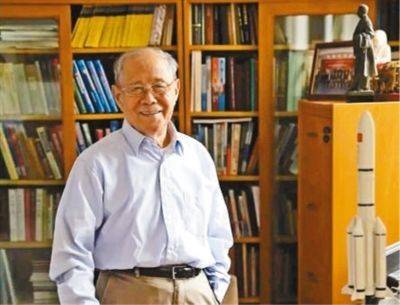

——郑哲敏

两院院士郑哲敏是我国爆炸力学的奠基人和开拓者之一、著名力学家、国家最高科学技术奖获得者 。 8月25日 , 郑哲敏因病医治无效在北京逝世 , 享年97岁 。

郑哲敏的一生与祖国命运紧紧联系在一起 。

郑哲敏是钱学森在美国期间指导的学生 。 回国前夕 , 钱学森找他谈心说:“新中国刚刚成立 , 国家需要什么 , 我们就做什么 。 ”

【郑哲敏|国家最高科技奖获得者郑哲敏:祖国的需要就是研究方向】数十载科研生涯 , 郑哲敏毕生践行这一教诲 。

1960年的一天 , 在中国科学院力学研究所操场 , 郑哲敏主持了一个小型爆炸成形实验 。 科研人员屏息静气 , 只听“砰”的一声 , 一块5厘米长宽、几毫米厚的铁板被单发雷管炸成一个小碗 。 这是我国首次实现精确控制爆炸时能量释放的方向和力度 。

当时 , 研制“两弹一星”到了关键时期 , 有些零件的成形难以控制 , 如何制造导弹和火箭急需的喷管亟待突破 。 当时国际科学界关于爆炸成形的研究一片空白 , 面对全新领域 , 郑哲敏迎难而上 , 基于大量实验积累 , 搞清楚了爆炸成形的主要规律 , 解决了制造高精度火箭部件的理论难题 。 一门新的力学分支学科——爆炸力学从此诞生 。

为了研究核爆炸的威力有多大 , 郑哲敏和同事一起在山沟沟待了数年 。 1964年 , 他提出了一种新的力学模型——流体弹塑性体模型 。 1971年 , 郑哲敏返回中科院力学所 , 针对我国常规武器落后状况 , 历时10年解决了一系列科研难题 , 为武器设计提供了理论支撑 。

上世纪80年代中期 , 江苏省连云港市在修建一个海堤时犯了难 。 由于海底淤泥太深 , 用挖泥船施工费用高、工期太长 。 郑哲敏利用爆炸的方法指导工程人员处理淤泥 , 节省了1/3项目成本 。 该方法随后推广到全国港口建设中 。 他多次到大西北调研如何应对泥石流等危害 , 在长期考察与思考后提出了力学应面向地学的观点 , 倡导组织我国建立和发展了灾害力学、环境力学等多个分支学科 。

2013年1月 , 由于对爆炸的精准掌控和对力学学科的突出贡献 , 郑哲敏荣获2012年国家最高科学技术奖 。 他在接受采访时说:“我就是一个普通的科研人员 , 获得这个奖 , 感到很惶恐 , 有了这份荣誉就有了份沉甸甸的责任 。 我这么大年纪了 , 还能尽到多少责任?所以总有点欠了什么完不成的感觉 。 ”

郑哲敏生活中淡泊名利 , 他喜欢笑 , 朋友说他的笑容有孩童般的天真 。 郑哲敏总是说:“我从旧社会走过来 , 强国富民是梦想 , 总想为国家做点实实在在的事 。 ”斯人已去 , 风范长存 。

推荐阅读

- Tesla|最高涨幅21088元:特斯拉Model 3/Y入门车型价格调整

- 国家|2022上海国际热处理、工业炉展览会

- 堆芯|全球首座,世界领跑!

- 设计|宇瞻发布 NOX 系列 DDR5 电竞内存,速度最高 7200MHz

- 产品|数梦工场通过CMMI V2.0 L5评估,再获全球软件领域最高级别认证加冕

- 国家|张云涛:中国新冠疫苗研发处于国际第一方阵

- Intel|英特尔全新第12代原装散热器实测 i5-12400最高温度73℃

- 项目|航天长峰国家重点研发计划项目“ECMO系统研发”原理样机联调成功

- 国家|光明日报评论员:向扎根基层的青年学子致敬

- 数据|聚焦解决 “卡脖子”问题 三六零旗下国家工程研究中心纳入新序列