再把视线投向仍在天上飞行的国际空间站 。 它的前身从上个世纪80年代初即开始论证 , 各种方案均以桁架为构型主体 , 桁架的个数、规模、形态及组成方法有所差异 。 最终方案采用了单桁架挂舱结构 , 以109米长的桁架结构为承载主体 , 在其中间部位挂载并拼接所有的密封舱段 , 桁架与舱段组合体近似呈十字型 , 桁架两端各配置两对太阳电池翼 。

本文图片

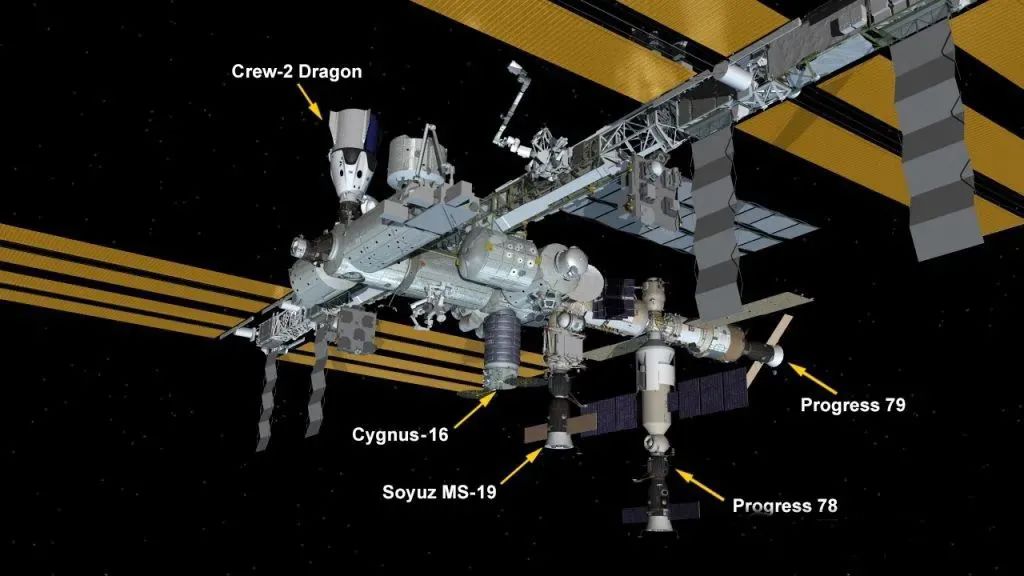

国际空间站近期示意图

这一构型的优点是很多的:密封舱以飞行方向为主要的扩展拼接方向 , 有利于来访飞行器的交会对接;桁架垂直于轨道面 , 两端的太阳翼拉开了足够距离 , 不仅安装空间不受限 , 而且运行时相互之间、以及受舱段的遮挡影响很小 , 桁架上安装的其他设备也能够不受遮挡;桁架还实现了一个独特的功能 , 配置了机械臂导轨 , 机械臂甚至航天员可以利用移动基座系统沿导轨运动 , 变换作业地点 。

前者像朵绽放的花 , 后者像多段圆柱体和长条拼接的积木 , 这两个空间站为什么构型迥异?因为建设手段不同 。

和平号每个舱段要靠自己交会对接连上组合体 , 之后最多通过转位机构改变对接口即在节点舱球体上的安装角度 , 最终形成了辐射状的构型 。

而国际空间站的主体部分是由航天飞机运输上天 , 利用机械臂辅助进行组装 , 因此能够组装安装桁架结构 , 并扩展没有飞行能力的舱段 。

2000年至2007年 , 航天飞机完成了9次专门运输桁架组件的飞行——大多数单次上天的桁架组件重量在14至16吨 。 另有两次飞行 , 分别运输加拿大臂-2及其导轨 。 有了机械臂的辅助 , 空间站构型扩展的约束小了很多 , 而且能够在运输之后“改变”构型 。 前文提到的Cupola穹顶舱 , 就是与宁静号节点舱-3串列布置在航天飞机货舱中发射上天 , 再用机械臂单独安装在宁静号侧面 , 形成了“凸出”的构型 。

中国空间站三舱的模样

是怎么来的?

中国空间站以三舱段组合形成基本构型 。 从各舱段到组合体 , 它们的“模样”都是系统功能驱动的结果:每个舱段构型设计必须满足发射和独立在轨飞行的要求 , 组合体则要作为完整系统形成有利于在轨长期工作的构型 , 并要有可行的组装手段 。

先看看每个舱段的构型 。

核心舱

天宫一号和货运飞船都采用了大尺寸密封舱加小直径资源舱的构型 , 资源舱外侧安装帆板和天线等需占据包络空间的舱外设备 。 然而 , 中国空间站核心舱并没有沿用这一思路 , 因为它有一个最重要的功能和约束条件——前后都得接纳飞船和其他来访飞行器对接 。

推荐阅读

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 地面|全程回顾神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱任务

- 手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗?| 见智研究

- IT|8号线、14号线将全线贯通 北京地铁?今年开通线路段创纪录

- 入口|微信迎来新变革:保护隐私,增加视频号入口

- 建设|5G信号全覆盖,冬奥会各赛区通信基础设施建设全部完成

- 网站|无法使用?版本号是三位数的Chrome自带“bug”

- 人物|最有深度的8个公众号,你关注了吗

- 数据|天问一号火星离子与中性粒子分析仪首个成果面世

- 预定|我国成功发射通信技术试验卫星九号