文章图片

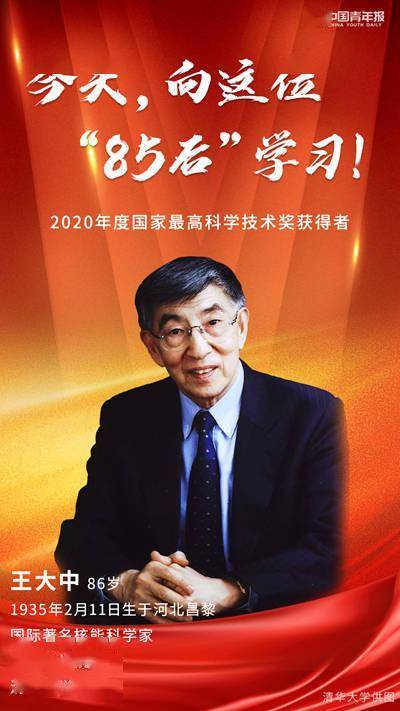

【科学技术|王大中:“23岁半传奇”走出的核能大家】自2003年卸任清华大学校长后 , 王大中很少在公共场合露面 。 11月3日上午 , 2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开 。 王大中获国家最高科学技术奖 。

在清华大学 , 一直流传着一段关于“23岁半传奇”的故事 。

1958年 , 23岁的王大中从清华大学工程物理系毕业 , 作为骨干成员投身到屏蔽试验反应堆的建设中 。 当时 , 学校组建了一支由年轻教师和学生组成的队伍 , 平均年龄为23岁半 。 经过整整6年的努力 , 我国第一个自主设计、建造的屏蔽试验反应堆于1964年成功启动 , 顺利达到临界运行 。

据了解 , 清华大学核能与新能源技术研究院(以下简称“核研院”)始建于1960年1月 , 俗称“200号” , 这也是屏蔽试验反应堆最初在校内基建项目的编号 。 反应堆的建成 , 王大中是当之无愧的“元老” 。

17个供应系统 , 数千个机器零部件 , 几百台仪器设备 , 20万米管线 , 屏蔽试验反应堆的设计和建造对于当时一穷二白的新中国来说 , 是一项异常艰难的任务 。 没有人有出国留学的经历 , 也没有人见过真正的反应堆是什么样子 , 这支队伍从做“马粪纸”工程模型开始 , 用几十台手摇计算机进行数值计算 , 自力更生、咬牙拼搏 。

“当时遇到了很多困难 , 但也充分锻炼了我们知难而进、艰苦奋斗的精神 。 ”在一次与清华学生的面对面交流中 , 王大中表示 , 回忆起那段艰苦岁月 , 他更愿意将它称为一次“建堆建人”的历练 。

20世纪70到80年代 , 从三哩岛到切尔诺贝利事故 , 核能安全问题在国际社会备受瞩目 。 王大中意识到安全性是核能发展的生命线 。 1985年 , 王大中主持低温核供热堆研发工作 , 1989年5兆瓦低温核供热堆建成并投入功率运行 。 这是世界上首座一体化壳式自然循环水冷堆 , 全球首次采用新型水力驱动控制棒 , 具有良好的非能动安全性 。

随后 , 王大中带领团队开始了模块式高温气冷堆——它被誉为“不会熔毁的反应堆”——技术的研发 。 1992年 , 国务院批准立项在清华“200号”建设10MW模块式球床高温气冷实验堆 。 王大中带领团队开展基础研究 , 攻克关键技术 。 2000年 , 世界首座具有固有安全特性的第四代先进核能系统——10MW模块式球床高温气冷实验堆建成 , 2003年并网发电 。 至此 , 我国终于掌握了自主发展高温气冷堆的技术基础 , 在高温气冷堆这一先进核能技术上迈出了从无到有、从跟跑到并跑、从技术引进到自主创新的一大步 。

推荐阅读

- 王者|布局手术机器人赛道,谁是王者? | A股2022投资策略⑩

- 王海滨|筑梦“校园科技节”

- 科学技术信息|去年我国产出卓越科技论文46万余篇

- 王卫明|工信部谈机器人产业痛点:欠缺正向设计能力与高性能整机产品

- 技术|百度王海峰:AI大生产平台再升级 助力中国科技自立自强

- 技术|百度CTO王海峰:AI大生产平台再升级 助力中国科技自立自强

- 量子|百度CTO王海峰:AI大生产平台再升级 助力中国科技自立自强

- 蔡司|影像新王vivo X70 Pro+评测:想要的都有了

- 科学技术|国际论文被引次数,中国在这四个领域排名世界第一

- 王绶|带领孩子走近科学