文章图片

近年来我国智慧城市建设取得了长足进步 , 城市的服务不断提升、新技术的应用日新月异;但在智慧城市快速发展的大趋势下 , 以现实地理空间和区域行政权属界定的城市资源、城市服务和核心数据正在面临一系列挑战 。

城市的管理者在不断优化智慧城市内生要素的同时 , 更需要跳出思维定势 , 站在数字社会的层面 , 思考智慧城市建设的下一程 。

智慧城市发展迎来新的临界点 , 突破区域资源调节瓶颈成为关键 自从“智慧地球”的概念在2008年被提出以来 , 我国的智慧城市建设在各级政府主导下 , 形成蓬勃发展的态势 。

智慧城市的本质是在城市发展约束条件下 , 通过智慧化手段对城市发展资源要素重组和优化 , 从而形成城市发展的新模式 。

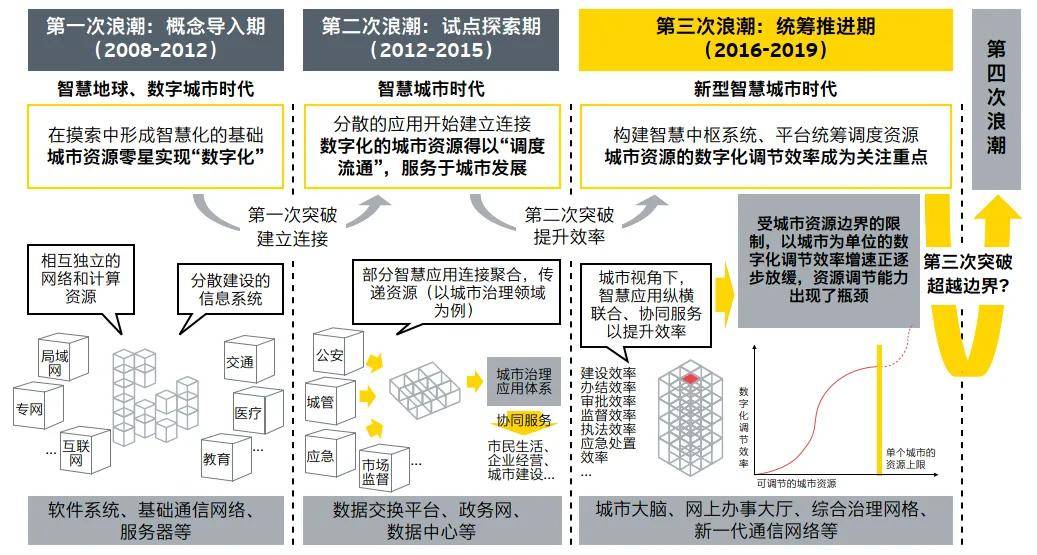

随着新一代信息技术的不断进步和城市发展需求的变化 , 智慧城市的内涵与外延也在不断演进 , 当前业界普遍认为我国智慧城市经历了三次浪潮和两个突破 。

文章图片

2008年至2012年的第一次浪潮称为概念导入期 。 该时期仍以通信网络、基础设施和行业应用为主 , 在摸索中逐步完善智慧化基础设施建设和城市资源要素的零星“数字化” , 形成相互独立的网络和计算资源 , 以及分散建设的信息系统 。 在第一次浪潮末期 , 围绕着数据连接、系统连接和业务连接 , 城市开始尝试解决信息孤岛问题和数据共享问题 , 形成第一次突破 。

2012年至2015年的第二次浪潮称为试点探索期 。 智慧城市在我国城镇化加速发展的大背景下开始走出中国特色 , 重点推进新兴信息技术在经济社会各领域的全面应用 , 以数据共享交换、政务网络和数据中心为基础打通城市各部门之间的数据、应用和业务 , 形成新的城市治理应用体系 , 数字化的城市资源要素得以在城市范围内调度流通 , 服务于城市发展 。

在第二次浪潮末期 , 城市开始以提升效率为核心推动业务协同和服务聚合 , 形成第二次突破 。

2016年至2019年的第三次浪潮称为统筹推进期 。 国家提出新型智慧城市概念 , 强调数据驱动、以人为本、统筹集约、注重实效 , 城市开始构建智慧中枢系统 , 通过统一平台来统筹调度资源 , 城市大脑、网上办事大厅、综合治理网格和新一代通信网络得到广泛应用 , 城市资源要素的数字化调节效率成为智慧城市的关注重点 。

在城市视角下 , 通过网络与基础设施的统筹 , 以及各领域智慧应用的纵横联合 , 城市管理与服务效率得到大幅度提升 。

当前 , 受城市资源边界的限制 , 以城市为单位的数字化调节效率增速正逐步放缓 , 资源调节能力出现了瓶颈 , 智慧城市开始探索以突破城市边界限制为核心的第三次突破 。

城市超越边界进行发展 , 集群化促使资源流动性不断增强 为了突破单一城市的资源局限 , 在更广阔的范围内获取额外的丰富发展资源 , 进一步提升资源配置效率 , 区域一体化发展成为近年来城市实现突破发展的重要手段 。

这一趋势的最大特征是人才、企业、资金、项目、技术等经济产业要素的流动性不断增强——在长三角地区 , 上海、嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥等城市已建立起城市资源互联互通的“G60科创走廊” , 推动基础设施互联互通、企业审批服务互通、产业资源流动、科技资源流动和资金流动 。

一方面在区域各层级城市之间明确差异化的城市发展战略 , 另一方面依托各个城市的资源禀赋和发展优势 , 在区域内实现经济要素的顺畅流动和合理配置 , 形成产业、经济分工格局 , 实现区域内各成员主体的共同发展和共同繁荣 。

在某种程度上 , 城市发展已经突破了物理空间 , 走向了流动空间 。 流动空间的活跃推动了“网络社会”和“数字社会”的崛起 , 但目前国内大多数城市的管理方式还是基于传统的科层模式 , 支撑城市社会经济建设的城市治理、市民服务、政务服务和产业服务仍然以服务本地行政区域为主线 , 并未过多考虑到跨区域的协同管理模式 , 限制在一个相对封闭的地理空间 。

这体现了城市发展和管理水平之间的矛盾 , 管理理念落后于发展理念 , 以地理空间为基础的城市治理结构和以产业经济要素流动为核心的城市群发展模式 , 二者之间产生了矛盾 。

因此 , 中国城市发展和治理势必要突破物理及行政边界的限制 , 超越传统的刚性治理模式 , 创造适应于发展要素流动的弹性治理模式 , 形成基于流动空间的横向治理与合作机制 , 逐步由刚性的城市空间形态向柔性的有机多中心网络化空间形态演进 。

文章图片

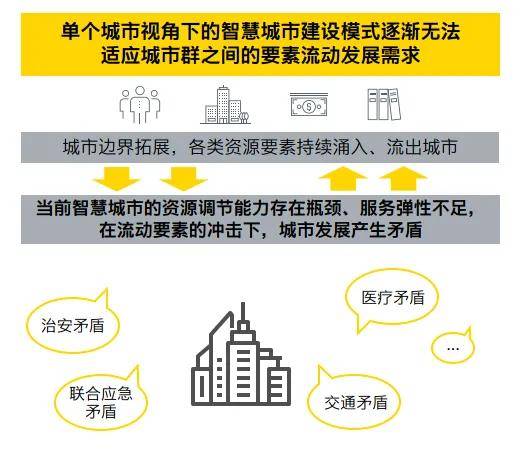

城市要素流动与数据流动形成对冲效应 , 对智慧城市的服务弹性提出挑战【资源|智慧城市双空间发展的初步思考】从经典系统理论视角来看 , 如果把整个城市看成一个复杂巨系统 , 城市秩序由于人才、企业、资金、项目、技术等发展要素的流动带来了不稳定熵增 , 海量人口、企业、经济活动信息的流入流出增加了城市的管理、治理和服务难度 。

而依托于以往智慧城市建设的“三次浪潮和两个突破” , 智慧城市已经基本形成了对行政区域内数据资源的汇聚分析能力 , 在数字空间形成的“数据流”与发展要素流动带来的“信息流”形成一种独特的对冲效应 , 为城市的管理提供了重要的支撑作用 。

然而 , 随着城市边界的拓展和城市群连接的逐步紧密 , 各类资源要素的流动性不断增强 , “信息流”的爆炸式增长超出了单一城市的“数据流”支撑上限 , 仅仅依靠单个城市所掌握的数据资源和应用服务能力 , 已经远远无法适应城市群之间的要素流动发展需求 , 进而对跨区域的城市治安、健康医疗、交通出行、联合应急、环境治理、产业协同、政务协同等领域的“服务弹性”提出全新的挑战 。

但就目前看来 , 尽管我国智慧城市建设投资达到了6000亿元 , 已公布的多批智慧城市试点已基本覆盖全国各个省市自治区 。

但各个城市的数字化发展、智慧服务建设仍仅仅以单一城市为中心 , “刚性城市治理模式”带来的亦是“缺乏弹性”的智慧城市应用 , 城市之间的“系统壁垒”、“数据壁垒”更是形成了新的“城市孤岛” , 在流动要素的冲击下 , 各项智慧应用甚至会时而出现“短期失灵”的现象——企业跨区域开展经营活动时 , 资质无法互认 , 虽有“一网通办” , 但仍需企业多地注册、来回办理、反复申请;人才跨区域就业、居民异地生活 , 城市间社保、公积金、医疗信息不互认 , 城市公民生活缺乏归属感等 。

而长三角、京津冀智慧城市群在政务服务协同和交通服务协同领域的一个个灯塔案例更像是游击战 , 难以带动智慧城市真正“破圈” , 支撑城市群之间要素流动的弹性发展需求 。

文章图片

疫情期间 , 单一智慧城市功能的短期失灵与城市群数字抗疫的联合破局 2020年初爆发的新冠疫情是对城市治理能力和治理体系的一次大考 。 疫情期间各个城市之间出现了高密度且大规模的人员流动 , 造成城市服务需求与资源要素匹配度之间的剧烈矛盾 , 击穿了现有智慧城市服务能力的弹性上限 , 凸显了疫情防控中的一系列矛盾问题 。

文章图片

以疫情期间城市流动人口智慧管理能力的表现情况为例:

疫情初期 , 短时间内出现的海量跨区域人口流动导致城市治理系统的监管弹性不足 , 各城市自身的“智慧管理系统”失效 , 跨区域人口流动监管困难;疫情中期 , 大量流动人口滞留本地 , 对市民应用的服务弹性形成巨大压力 , 导致本地“智慧服务”缺失 , 尤其是对流动人口服务不足;疫情末期 , 各城市人口恢复流动 , 各地“健康码”认证弹性不足 , 各种“健康码”互相不认 , 各地市民跨省市复工活动举步维艰 。

随着国家层面的行程查询服务拉通 , 为各地健康码互认提供了关键能力 , 各省区也规范统一了自身的健康申报服务 , 在确保防疫工作的基础上 , 进一步方便了人员流动 。

这一过程充分展现出城市的区域治理与全社会数据共享之间横纵结合带来的服务变革 , 虽然还存在提升改进的空间 , 但已经清晰表明 , 城市的管理、服务和发展若是单纯依赖行政边界内的自有数据 , 已经无法应对日益复杂的区域性以及全局性问题 。

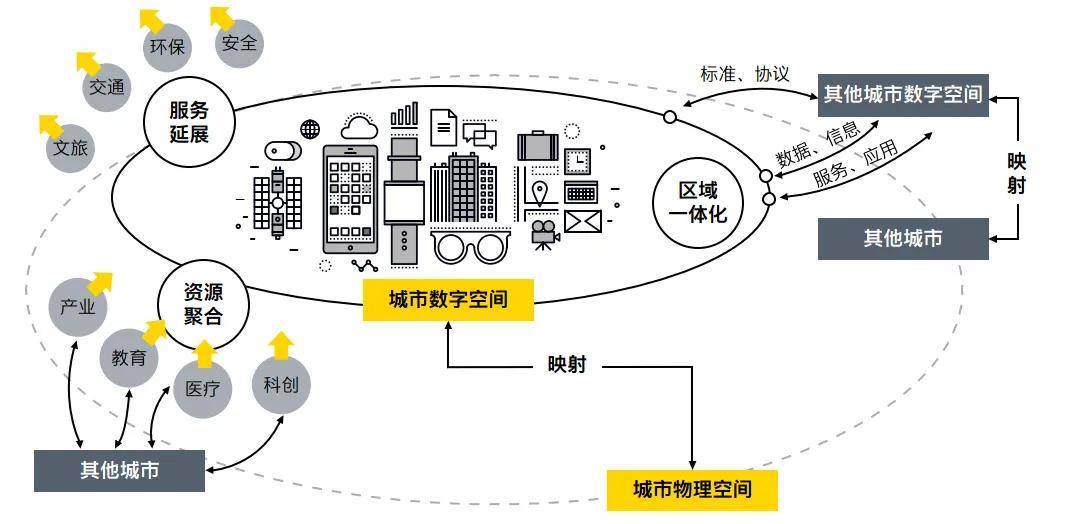

智慧城市建设需要构建全新的双空间发展模式 , 推动城市集群化发展 在这种形势下 , 城市需要从一个新的角度来理解和定义智慧城市的作用 , 突破以往以城市地域为边界的智慧城市建设模式 。

城市需要打造更具弹性的城市智慧服务生态体系 , 通过智慧城市建设构建、拓展城市数字空间 , 以数字空间连接突破城市边界 , 从区域协同发展的视角 , 找准城市区域定位 , 形成区域一体化、社会智能化的数字空间与物理空间双轮驱动 。

文章图片

为此 , 需要从以下几个方面 , 推动智慧城市的建设

发展理念与指导思想层面:将智慧城市定义为数字中国、智能社会的有机组成部分 , 是社会产业、服务、治理在区域的承载和入口 , 是多维拉通和协同的节点 , 而不仅仅是行政区域内数字化智能化的“城市信息孤岛”;要从宏观政策、建设规范和顶层设计的角度 , 凸显城市与数字中国、城市与产业服务、城市与区域协同的发展思路 , 并对智慧城市的总体框架进行优化 , 使之具备上下拉通、左右协同的能力和接口 。

关键数字资源层面:由国家层面对社会通用数字资源(例如防疫期间的行程查询服务)进行统筹 , 开放标准接口 , 为各地区的应用提供支持;由国家和区域层面的专业部门 , 对重要的区域或者专业数据资源(如应急医疗资源、气象、地震、海洋、流域防汛、林区防火等)进行统筹 , 并与相关城市数据平台拉通;由城市群各地政府 , 通过区域协商的方式 , 以各自的优势资源和服务互通(如公共交通、教育、文旅、医疗、物流仓储等) , 在城市群发展过程中发挥组团效用 。

数字空间治理层面:在不断完善网络安全、信息安全管理的同时 , 一方面要专题研究数字空间带来的新挑战 , 对数字权属、数字财富收益等进行规范;另一方面 , 仍需兼顾个人隐私的需求 。

城市是人类高级活动的综合载体 , 在可以预见的未来 , 城市仍将是人类社会文明最高成就的集大成者;随着人类社会数字化进程的不断推进 , 城市自身的数字化建设也得到了长足发展 , 虽然以城市为单元的智慧城市建设仍有大量的工作需要提升和完善 , 但更大范围、更多维度、更高层面的智慧城市建设 , 已经需要提上日程 。

正如物理世界的城市 , 必须通过在区域、国家 , 甚至世界范围内 , 汇聚资源、发展产业、提供服务、建立影响 , 才能健康发展;智慧城市的下一程 , 也必然需要突破空间地理边界、行政权属边界 , 甚至虚拟和现实壁垒 , 有机融入智能社会的体系 , 在数字空间中建立起各种联系 , 才能应对数字化变革带来的挑战 。

安永作为全球领先的咨询服务提供者之一 , 利用其广泛覆盖的服务网络 , 长期关注国内外不同区域、不同类型、不同发展阶段的典型城市在智慧化、数字化进程中面临的代表性问题 , 并深度参与到大量智慧城市的规划建设之中;安永智慧城市咨询团队能够提供兼具前瞻性、系统性、科学性、经济性、可实施性、可拓展性的伴随式智慧城市咨询服务 , 帮助城市管理者和运营者全面发挥智慧城市的效用 。

本文是为提供一般信息的用途所撰写 , 并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见 。 请向您的顾问获取具体意见 。

推荐阅读

- 网络|天津联通全力助推天津市入选全国首批千兆城市

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- 数据|数智安防时代 东芝硬盘助力智慧安防新赛道

- 山西|移动5G+智慧成果亮相山西数字化转型大会

- 养殖|科创信达冠名!第二届智慧养殖高峰论坛帷幕:推动畜牧行业新升级

- 技术|无锡东亭:智慧创造生活 科技点亮未来

- 娱乐|华为智慧屏迎来“影音娱乐”场景三大升级

- 景区|票付通旅游积极拥抱数字技术,加快智慧建设迎接新征程

- 建设|数据赋能业务,数梦工场助力湖北省智慧应急“十四五”开局

- 技术|探秘AI智慧之旅,科大讯飞AI学习机研学游第一期圆满落幕