蒋兴鹏|他们在微博里救人( 三 )

文章插图

树洞救援行动发起人黄智生

「从 2012 年开始,我们就一直关注抑郁症群体,在科研合作中,我们萌生了一个采用 AI 技术挖掘社会上需要帮助人群的想法,包括自杀群体、老年群体等,并陆续做了一些尝试。」

直到 2018 年 3 月,黄智生在网上读到了一篇关于「树洞」的报道,发现在树洞里汇聚了大量抑郁人群的信息,便催生了树洞救援行动。蒋兴鹏就是第一波参与其中的人。

只是,谁都没想到,树洞救援团会从最初的几十人,发展到如今有 700 多名志愿者的规模。后来,它做的事情,也逐渐超越了「自杀干预」的边界。

三、反思遗憾的是,蒋兴鹏的第一次救援最终没能有一个圆满的收场。

在救援团联系到吴爽母亲的时候,黄智生回忆,「她母亲并不认为事态很严重」。

树洞救援团的成员并没有掉以轻心,几个教授特地成立了一个「关爱群」,委托学校相关人员,每星期给吴爽送一次花,让她感受到关心与希望。

吴爽的状态似乎越来越好,她主动打电话给学校,想从休整中返校参加考试。但由于缺课过多,学校没能答应。

「好吧。」吴爽很平静,当晚 8 点,她在微博发了一条动态:「拜拜。」

关爱小组的人将这理解为积极的信号,以为女孩要开启新生活了。没想到,几个小时后,吴爽服药自尽。

这给树洞救援团成员造成了极大的冲击。谈及此事,黄智生仍十分痛惜:

「第一次救援给了我们惨痛的教训,她的离世,让我们意识到救助抑郁症患者不是那么容易的。我们后来推测,她背后还有很多故事没有讲出来。」第一次救援的最终失败,让树洞救援团更加重视救援的科学性。

「后来我们有了救援指南,会请专家培训,还有严格的考核。」黄智生介绍,现在想要参加树洞救援团的志愿者需要参加 6 次课程的培训,然后会有一次考试,通过了才可以进入「实习期」,一点点参与到树洞救援团中。「实习期,我们会提供一个为期一年的培训,有国内心理、精神健康的专家来讲课。最后,要写一篇论文,才能真正获得培训的结业证书。」

文章插图

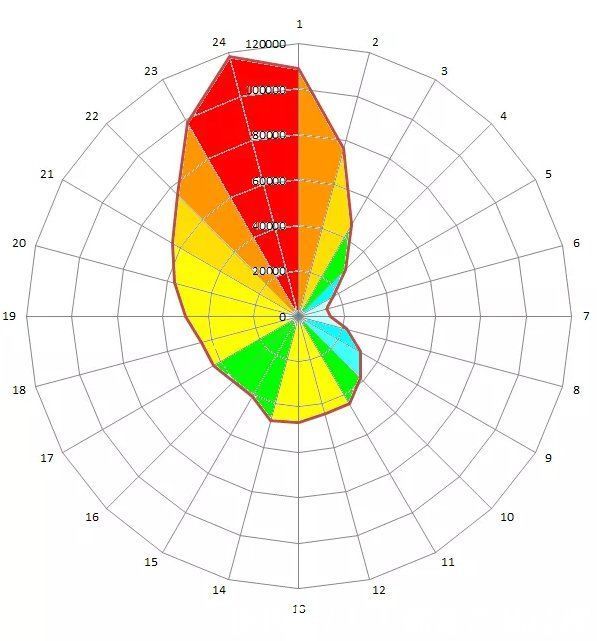

「树洞」在不同时间段的活跃程度

树洞机器人也在进化,目前已经迭代到了第 14 个版本。2020 年初疫情期间,由于武汉地区情况严重,很多病人在网络寻求床位。当时身处武汉的蒋兴鹏回忆,树洞救援团特地对机器人进行了升级,开始搜寻那些需要帮助的人,筛选出来之后,志愿者们快速帮这些病情更严重的人和医院资源对接。

三年多的积累,树洞救援团的影响力越来越大。「我们的出发点是利用 AI 技术阻止自杀,但现在很多人对我们的期待,已经远远超过了这个。」黄智生说。

前不久,树洞救援团发起了一项海外留学生心理危机干预培训,「疫情导致留学生心理压力很大,大使馆的人也很重视这件事,便找到了我们。」

报名刚刚启动,名额就被报满,「这是一个被忽视的巨大的需求」。在西方国家,一般当地都会提供心理服务,「但精神健康问题需要更多的沟通和心理咨询师娴熟的语言表达技巧。由于文化、语言的原因,对于中国留学生来说,这并不容易获得。」

甚至,不少厌学学生的家长也找上门来,希望能得到帮助。「我们组建了一个群,方便这些家长和专家在一起讨论,应对相关问题。」黄智生说。

四、选择被误解的路救人也会受到不少非议。

2018 年 12 月,树洞机器人监测出一条信息:一个女孩在树洞里留言说她想在 1 月 1 日跳楼自杀。

又是历经千辛万苦,救援团找到了女孩和她父母的联系方式,但对方并不买账。「我女儿本来好好的,你们非说她有病,一旦传出去,以后找工作和找对象都会有很大的问题。」

推荐阅读

- 电商|俞敏洪或要“转型”?在电商平台做起直播带货,是有何打算?

- 数字人民币|反逃税、反洗钱、反贪腐!数字人民币席卷而来,剧变正在酝酿

- 产品|又一行业曝光,90%是假货,曾被央视“点名”,你还在购买吗?

- focus seller|销量增涨1500%!GMV翻3倍!是谁在加速中国跨境商家出海变现?

- 考试|行业观察丨在线学习、远程考试成新趋势,信息安全需重视

- 足球俱乐部|“扶持”潮水退去,自媒体创业人都在“裸泳”

- 年轻人|肯在游戏里花648的年轻人们,开始抢购打折的临期食品了

- 腾讯|钉钉领跑、企微爆发、飞书急追,在线办公"三国杀"升温

- 生活必须品|那些奇葩的网购经历,“人脸手机壳,脑瓜崩神器”看完不怕你不笑

- 中国电信|中国电信推出天翼空中上网产品:支持在线音视频等