文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

众所周知 , “China”是中国的英文名称 , 但在英语词典中 , 这一词语除了代表中国外 , 还有一个意思便是瓷器 。

从汉朝丝绸之路通向西域开始 , 我国在对外贸易的路途上 , 就不断向海外世界输送着我国源源不断的特色工艺制品 。

瓷器正是我国最具特色的贸易产品之一 , 在其他国家还未对瓷器有深入了解之时 , 我国已经研发出了成熟的瓷器制造工艺 。

景德镇作为我国最著名的“瓷都” , 这里不仅拥有着古老的瓷器制造历史 , 更在漫长的历史积淀中 , 孕育出了独特的瓷器文化 。

一代代景德镇人在这片土地上挥洒着汗水 , 用辛勤的双手为景德镇打造出了最耀眼的名片 。

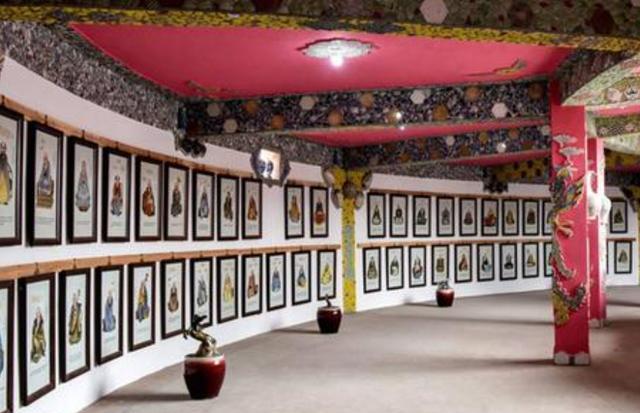

在这些人之中 , 有一位老人的名字显得格外特殊 , 那就是斥资6000万建造“瓷宫”的余二妹 。

制瓷世家 , 还原古法

山水江西 , 人杰地灵 。 在颠簸起伏的低矮山地间 , 景德镇是这里乃至全国瓷器制造皇冠中 , 最为耀眼的一颗明珠 。

在景德镇这座不大的城市里 , 诞生了无数瓷器制造领域的名家大师 , 也培养了许多代代相传的制瓷世家 。

余二妹正是出生在一个传统的制瓷家庭当中 , 从小便在家人的耳濡目染之下 , 接触着每一步瓷器制作的古法工序 。

由于家人都是在农村中世代制瓷的工人 , 因此生活得并不宽裕 , 在那个不发达的年代 , 吃饱穿暖的问题时常困扰着她的家庭 。

穷人家的孩子早当家 , 为了减轻家人的负担 , 余二妹很早便离开了学堂 , 帮助舅舅的工坊打打下手 。

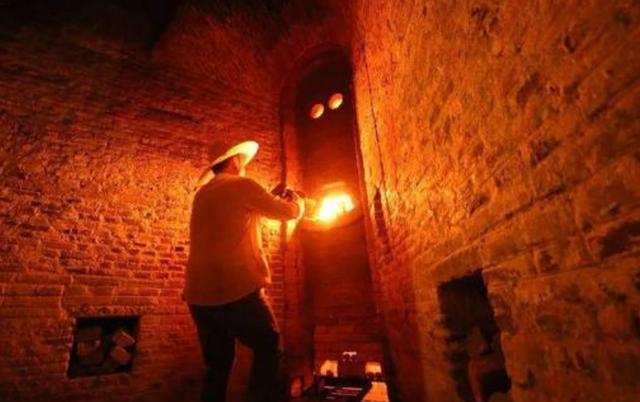

从最开始的帮忙挑水 , 到后来能够帮忙绘制 , 再到能自己烧制一个完整的瓷器 。 余二妹在瓷器制造上 , 拥有着得天独厚的天赋 。

舅舅家陶瓷作坊里的一堆堆陶土 , 塑造了她对未来人生的规划框架;房间外的一桶桶颜料 , 浸染了她丰富多彩的童年时光 。

在12岁那年 , 余二妹就已经成了熟练的制瓷艺人 , 烧制瓷器的每一道工序她都了然于胸 。

吃苦耐劳的性格加上勤勉上进的努力 , 让余二妹的制瓷技艺进步飞速 。 即便是在人才辈出的景德镇 , 她都是年轻一代的翘楚人物 。

随着年龄的不断增长 , 舅舅的小作坊渐渐无法满足余二妹的求知欲望 , 对于瓷器的热爱驱使着她寻找更大的舞台 。

经人介绍之下 , 余二妹通过了景德镇陶瓷厂的考核 , 顺利成为了工厂里的一名技工 , 学习更加先进的烧制技艺 。

保剑锋从磨砺出 , 梅花香自苦寒来 。 任何一项技艺从入门到精通 , 都需要经历阅历的打磨 , 只有能熬得住苦功夫 , 才能收获真本领 。

推荐阅读

- 警惕!价格大幅缩水,有人已被套牢

- 村民吵架被涂一嘴屎,愤怒端一盆扣在对方头上,结果被判刑6个月

- 年税高达3万亿元?房产税的出台到底有什么好处?

- 11分钟,10分7板1帽,你很强没错,但真没人尊重,还是请求交易吧

- 炒掉纳什!交易哈登!篮网6连败后岌岌可危,管理层该做决定了?

- 律师分析:“二手房”买卖交易过程中,有哪些常见法律风险?

- 40+12+18全能王?湖人猛龙2换1地震交易,名宿力挺他辅佐詹姆斯!

- 除了扎克伯格, 他以身价250亿美元成为世界历史第2位最年轻富豪。

- 32分+32分+33分+31分!湖人交易目标太猛了!老詹有望迎超级强援

- 金宝:2.2金价进入窄幅整理中,日内06空88多