历史上灭九族和夷九族有什么区别?

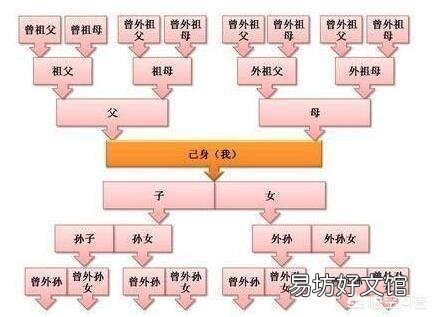

谈及九族,大多数人都是一个模糊的概念,九族到底是什么意思?出处又是哪里?这就必须要提到《礼记》中《丧服小记》篇所记述的“亲亲,以三为五,以五为九,上杀,下杀,旁杀,而亲着毕矣 。”,九族概念最早成文记述便是此处,中国自古以来将父、己、子三代作为家族的核心 。这个核心是以血缘的远近作为标准,由此上下延展传承成为九族 。

『以三为五』这个概念很容易理解,当“己”为“父”角色时,以“父”为基点,“父”上有“父”,称之为“己之父”“子之祖” 。同理,当“己”为“子”角色时,以“子”为基点,“子”下有“子”,称之为“己之子”“父之孙” 。由上所述,以三拓展为五,遂称“以三为五”,具体角色顺序是“祖父己子孙” 。『以五为九』同“以三为五”一般,“以五为九”是将“祖父己子孙”各向上向下扩展两代 。遂称“以五为九”,具体角色顺序是“高祖曾祖祖父己子孙曾孙玄孙” 。“以三为五,以五为九”仅是纵向概念,将纵向的每一个角色延伸到横向,以“己”为核心,论亲疏远近,其中族兄弟、族玄孙(高祖,玄孙辈旁支)是为血缘最远,由此不再向上下左右拓展,将此统称为“九族” 。超出高祖、玄孙辈的直亲或者旁支,称之为“出五服” 。

『上杀,下杀,旁杀』“杀”(shai第四音),古人以此论关系远近 。由父向上至祖、曾祖、高祖,亲属关系渐疏,叫做“上杀” 。由子向下至孙、曾孙、玄孙,亲属关系渐疏,叫做“下杀” 。由亲兄弟旁推至从兄弟、再从兄弟、三从兄弟,亲属关系渐疏,叫做“旁杀” 。

在此处值得一提的是,个人对于古时“诛九族夷九族”的理解 。『诛九族』有两种说法,其一,父族四,母族三,妻族二,为九族,其中男子处斩,女子或充军,或为官妓,或为奴 。父族四:指自己一族、出嫁的姑母及其儿子、出嫁的姐妹及外甥、出嫁的女儿及外孙 。母族三:是指外祖父一家、外祖母的娘家、姨母及其儿子 。妻族二:是指岳父的一家、岳母的娘家其二,犯罪者高祖至玄孙直系旁系亲属,一律处斩 。女性亲属或充军,或做官妓,或发配功臣之家为奴 。『夷九族』无论男女,不论年龄,但有关联,全部斩杀,不留后患 。

其他网友观点谢谢邀请!

在古代,灭九族和夷九族应该都叫株连九族,并没有什么区别,而有区别的应该是诛九族和夷三族 。那九族又是哪九族,三族又是哪三族呢?

文章插图

九族:

说法一,就是从高祖但玄孙,即(高祖、曾祖、祖父、父亲、己身、子、孙、曾孙、玄孙 )为九族 。

说法二,九族包括父族四、母族三、妻族二 。即自己的家族,父亲的家族(姑姑的子女、外甥、外孙),母亲的家族(外祖父、外祖母、娘舅),妻子的家族(岳父、岳母),这个划分包括了血缘关系和姻亲关系,几乎是一个人所有的亲属家眷,是一个人的根本 。

文章插图

无论哪一种说法,伤害的却都是自己的至亲至爱,都无不体现了古代刑法的残酷 。

三族:

说法一,父族,母族,子族

说法二,父族,子族,孙族

虽然是简简单单的几个字,后面的残酷却今人不寒而栗 。

文章插图

那诛九族和夷三族有什么区别呢?

一,从数字九和三就可以看出来,诛杀的范围就不一样,顾名思义,诛九族就是杀完上述说的九族,夷三族也是如此 。

二,残忍的程度不同,诛九族基本上把一个的亲戚全杀完了,人数众多不言而喻,夷三族,按照父族,子族,孙族的话,其余的人都可以幸免 。

文章插图

其实我觉得,夷三族人数虽然少,但让活着的人眼睁睁看着自己至亲至爱被杀,岂不更是痛苦 。那种骨肉分离,至爱阴阳两隔,的痛是肉体上的折磨所不能及的 。

三,年代不同 。诛九族起源于秦朝变法后,约公元前350年左右,夷三族最早可追溯至商朝,约公元前1600年至公元前1065年间 。

文章插图

无论是诛九族还是夷三族,更或是其他残酷的刑法,都是统治者发泄愤怒,彰显权力和威望的途径,一人犯法,就要这么多无辜的人收到牵连,就要杀这么多人来泄愤,实在是太残忍了,今人胆寒啊!

如有不当之处,烦请斧正!

谢谢!

其他网友观点历史上有灭九族和夷三族,没有夷九族 。

灭九族

古代刑法名 。其中“九族”涉及中国传统的礼法制度 。由于年代的久远和资料的缺失,说清楚“诛灭九族”是哪九族,不是一件容易的事情 。就连瞿同祖先生在《中国法律与中国社会》一书中,都是列举了有关“九族”的不同说法,而没有给出定论 。

文章插图

九族说法

说法一 是指父族四、母族三、妻族二 。1、父族四:指自己一族 。出嫁的姑母及其儿子、出嫁的姐妹及外甥、出嫁的女儿及外孙 。2、母族三:是指外祖父一家、外祖母的娘家、姨母及其儿子 。3、妻族二:是指岳父的一家、岳母的娘家 。

说法二

另一种认为是从本人算起向上五代,向下五代,共是九代为九族 。九代的直系亲属,包括高祖、曾祖、祖父、父亲、自己、儿子、孙子、曾孙、玄孙 。尚书·尧典:“克明俊德,以亲九族” 。幼学琼林·卷二·祖孙父子类:“何谓九族?高、曾、祖、考、己身、子、孙、曾、玄 。”

中国古代“抄家”和“灭族”经常是伴随使用的,目的在斩草除根—完全除去复仇的实力和人脉 。少康中兴“有田一成,有众一旅”就是除之不尽的后果,吴子胥与吴伐楚是灭族不彻底的结果 。因此,秦始皇开始有“族诛”的酷法,先是“夷三族”,后代越来越酷,由三族、五族到九族—父三族、母三族、妻三族 。株连最广的是明成祖杀方孝孺,诛其“十族” 。

从汉代起,“九族”有经学上的今文和古文两种解说,各有其社会、政治背景,分别从不同方面满足统治者的需要 。

1、古文说 。代表人物有孔安国、马融和郑玄 。他们认为九族仅限于父宗,包括上自高祖下至玄孙的九代直系亲属 。古文说构成了宗法伦理的基础 。唐、宋以后,九族古文说在国家法律中获得正式确认,其中明、清两代的律令规定,九族专指父宗 。摩尔根《古代社会》第三编第二章也引述了九族古文说 。《书.尧典》:“克明俊德,以亲九族 。”孔传:“以睦高祖、玄孙之亲 。”《诗.王风.葛荔序》:“周室道衰,弃其九族焉 。”郑玄笺:“九族者,氢己上至高祖及玄孙之亲 。”参阅《元典章》卷三十“五服图”、《明会要》卷一0二《丧服》“本宗九族五服图”、《清律例》卷二《丧服图》“本宗九族五服正服图” 。

2、今文说 。代表人物是许慎等 。他们认为九族包括父族四、母族三、妻族二 。今文说满足了封建统治者利用血缘姻亲关系实现对本阶级及整个社会最大限度控制的需要 。封建统治者在赏赐、惩罚、屠杀时是利用九族的今文说的 。《汉书.高帝纪上》:”置宗正官以序九族 。“唐王昌龄《箜篌引》诗:“九族分离作楚囚,深溪[寂寞弦苦幽 。”元无名氏《赚蒯通》第四折:“律法有云:‘一人造反,九族全诛 。’”参阅孙星衍《尚书今古文疏》 。

案例

诛十族

安徽凤阳朱元璋,以一孤苦无依、魁梧戽斗的流浪儿,做过牧童、小和尚、行乞缘,最后投效郭子兴军,身经百战,历时十六载,终于驱逐元虏,建元洪武,定都南京,国号大明,是为明太祖 。

太祖自小父母双亡,兄姊五人或死或离 。人单丁薄,无奥无援,即位后却大大地发挥了“创造宇宙继起之生命”的本能,总计生下二十六个儿子 。太祖又鉴于隋、唐君主大权旁落藩镇,导致衰亡,又以宋代内重外轻,以致外侮纷至沓来,亦导致亡国 。乃分封诸子,虽“分封不锡土,列爵不临民,食禄不治事”以资预防 。

太祖在位三十年,病殁,享年七十一 。由于太子早逝,遗诏传位于太孙允炆 。四年后被燕王朱棣篡位夺权 。

方孝孺被称为明初第一大儒,且是辅佐朱元璋孙子建文帝的重臣,桃李满朝廷(其实是一大派系) 。燕王朱棣打下金陵后,第一个要收服的就是方孝孺,偏偏这位老夫子一身傲骨,两次见新皇帝都是披麻带孝、嚎啕痛哭,朱棣低声下气请他代拟诏书(逼他表态),他只写了“燕贼篡位”四个大字 。朱棣问他:“难道你不怕死吗?”方孝孺答:“要杀便杀,诏不可草 。”朱棣:“难道不顾及你的九族吗?”方孝孺:“不要说九族,诛十族也不怕 。”这一下皇帝火了,在方孝孺九族之外,加上“门生”凑成十族,统统杀掉 。

诛十族

历史上有名的大太监李世森被处以极刑 。

所谓九族,从己身往上数:父、祖、曾祖、高祖;再自己身往下数:子、孙、曾孙、玄孙,总共九族 。所谓十族,外加门下学生,连坐被杀者达八百七十三人,其他外亲之发配充军者高达千余人,时称“瓜蔓抄”是也 。

以今日观点,方孝孺一派在“金陵政权”中势力极大,若方孝孺肯表态,文官系统就可收编,方孝孺死忠前帝,他的门生,派系就不可信任 。很可能这代表了当时江南民气,导致朱棣不得不迁都燕京(今北京) 。

夷三族

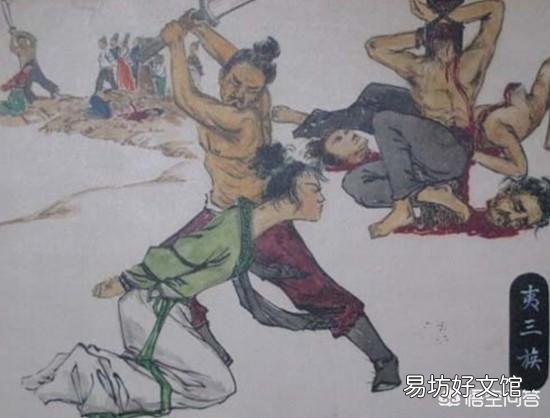

夷三族是秦汉时代的一种刑名,有说是父母、兄弟、妻子是三族;还有的说,是以父亲、母亲、妻子为三族 。秦、汉时代之刑名,即凡犯特殊重罪,尤其谋反谋判谋大逆等十恶之罪名者,虽无犯意之联络,但基于政策上之考虑,处以诛灭三族之极刑,以收威吓惩戒之效 。此乃亲属一体之观念在刑事法上具体之表现 。《史记·秦本纪》说:“文公二十年,初有夷三族之罪 。”《后汉书·杨终传》亦说:“秦政酷烈,一人有罪,延及三族 。”可见夷三族首创于秦代之刑名 。自汉取代秦后,汉高祖令萧何作九章之律时,有夷三族之令 。至高后元年(西元前187年),鉴于该刑之残酷而加以废除 。其后发生新垣平之叛乱 。为惩治叛徒,不得不恢复三族之诛 。汉初,彭越、韩信等诸名将受夷三族之刑 。三族之范围,因时代不同,说法不一 。《仪礼·士婚礼》注说:“三族限于同宗之久昆弟、己见弟及子昆弟 。”《史记·秦本纪》张晏注则谓:“父、兄弟及妻子 。”《史记·秦本纪》如淳注则谓:”父族、母族及妻族 。“《汉书·刑法志》之夷三族,乃依据张晏注之见解:”孝文元年,诏丞相、大尉、御史,今犯法者己论,而使无罪之父母、妻子,同产坐之及收,朕甚勿取 。至于当三族之人,依刑法志,先黥、劓、斩左右趾、答杀之;其后,袅其首,菹其骨肉于市 。其诽谤、詈诅之人,又先断其舌,故谓之具五刑 。

文章插图

哪三族? 汉语大词典对三族的解释有几种说法 。(1)谓父、子、孙 。《周礼·春官·小宗伯》:”掌三族之别,以辨亲疏 。“郑玄注:”三族,谓父、子、孙 。“《仪礼·士昏礼》:”惟是三族之不虞,使某也请吉日 。"郑玄注:”三族,谓父昆弟、己昆弟、子昆弟 。按,前注据父言之,故云子、孙后注据子言之,故云己与子,二注义同 。“参阅孙诒让《周礼正义》 。2)谓父族、母族、妻族 。《大戴礼记·保傅》:”三族辅之 。”卢辩注:“三族,父族、母族、妻族 。“《庄子·徐无鬼》:”夫与国君同食,泽及三族,而况父母乎!成玄英疏:三族,谓父母族、妻族也 。“《后汉书·杨终传》:”秦政酷烈,违啎天心,一人有罪,延及三族 。“李贤注引《汉书音义》:”父族、母族、妻族也 。“

(3)谓父母、兄弟、妻子 。《史记·秦本纪》:”法初有三族之罪 。“裴骃集解引张晏曰:”父母、兄弟、妻子也 。

文献说明

【历史上灭九族和夷九族有什么区别?】按照《大戴礼记》的说法:“三族,父族,母族,妻族也 。”秦王朝杀人如麻,法家当政,残刑酷法 。早在秦始皇之前,秦国便有了“族诛”的刑法,商鞅被灭族就是例证 。“夷三族”、“镬烹之刑”、“抽筋”等等,却是始于秦始皇 。《史记·秦本记》说:“法初有三族之罪 。”之后,从“夷三族”逐步发展到“夷五族、九族” 。大法家商鞅被秦惠文王:“车裂并灭其族 。”这里的灭其族,当为没出五服的族人全部被杀,不仅仅是商鞅全家 。大法家李斯被他亲自推上皇位的秦二世胡亥下令:“遂具斯五刑论,腰斩于咸阳市…夷三族 。”李斯是被五刑处死的,“腰斩”只是最后一道刑法 。五刑惨无人道,目不忍睹:“当三族者,皆先黥、劓,斩左右止,笞杀之,枭其首,其骨肉于市;其诽谤,詈诅者,又先断其舌 。”即:被夷三族的,都是先在其脸上用墨汁刺字,剜去鼻子,砍去左右臂,用鞭子抽死,再割下头,把骨肉模糊的尸体弃于大街上;行刑期间,如果有人喊叫谩骂,就先拉掉他的舌头 。被杀的除李斯一家外,还有李斯父亲一家,母亲一家和妻子一家啊……可怜这位为建立秦王朝出谋划策、功盖天地的操盘手,竟落得如此下场!临刑前他拉着一个儿子的手说:“吾欲与若复牵黄犬,俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎!“

推荐阅读

- 中外历史上有哪些亦正亦邪的人

- 在历史上尹氏有没有什么名人

- 历史上古代百姓人民衣食父母为什么反而要跪拜皇帝官员?这样对吗?

- 韦庄:蛙吹鸣还息,蛛罗灭又光。什么意思?可以改成,萤飞灭又光吗?

- 历史上真的有杨家将吗,讲一讲真实的杨家将的故事吧?

- 历史上“水至清则无鱼”有怎样的出处典故,下半句又该是什么?

- 历史上孔子为什么要杀少正卯?

- 在历史上九山十八寨指的是那里

- 不灭武尊里的等级划分

- 俗话说:“虎父无犬子”,这话有道理吗?历史上有相关可说的事情吗?