文章图片

文章图片

摘要

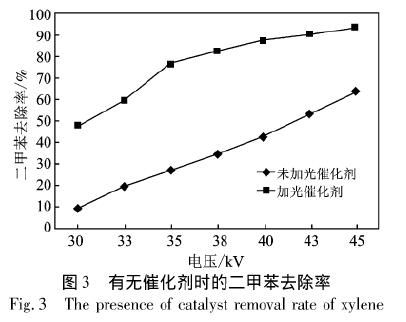

综合分析了国内外近年来关于去除VOCs的相关技术研究进展 , 指出低温等离子体处理VOCs技术是一项新兴技术 , 有工艺简单、适用范围广等特点 , 该技术协同催化能有效提高去除率、降低能耗、减少二次污染 , 为VOCs的去除提供了一个新的技术发展方向 。

目前 , 工业和农业上排放的有机废气(VOC)是重要的大气污染源之一 , 会对人体造成慢性损坏甚至中毒危及生命 。 定义沸点温度介于50~260℃的各种有机化合物的集合称之为挥发性有机物(VOC) 。 在于石化、汽车喷涂、印刷等领域VOC给生产带来了很大的环境问题 。 目前已鉴定出的有300多种 , 最常见的有苯、苯乙烯、丙二醇、甘烷、酚、甲苯、乙苯、甲醛等 。 随着人们对坏境保护的关注提高 , 越来越多的学者参与VOCs污染的控制与处理研究 。

我国每年因为VOCs排放造成的工业污染非常严重 。 效率与运行费用等因素制约了传统治理技术应用的发展 。 近年来 , 低温等离子体协同催化剂降解VOCs技术被认为是最具有发展前景的技术之一 , 颇受研究者的关注 。

1、传统的处理VOCs方法

常见的VOCs处理技术可以分为回收类技术和销毁类技术两大类 。 回收类技术主要有吸附法、生物膜分离法以及冷凝法;销毁技术主要包括加热燃烧法、微生物处理技术和低温等离子体技术 。 吸附法、燃烧法以及催化燃烧法是较为传统的控制技术 , 其中吸附法和催化燃烧法有较为完善的理论基础与实际经验 , 已经得到广泛应用 。 燃烧法对温度有较高的要求;冷凝法对高沸点的有机物效果较好;吸收法对吸收剂的要求较高;生物处理法、膜分离法和光催化法是近些年来得到发展的新兴技术 , 虽然理论研究已经颇有成果 , 但是实际中的应用还不够成熟 , 在电厂企业中难以推广;其中低温等离子体技术作为新兴技术 , 受到研究者的广泛关注 。 其中吸附技术是利用具有大比表面积的孔状蜂窝状结构吸附剂对污染物进行吸附 , 利用固体表面的分子吸收力与化学键力将污染物吸附在固体表面上 , 实现气相分离 。 燃烧法用部分污染物在一定温度条件下易燃的特性 , 将废气直接在1100℃高温和过量的空气在湍流的条件下进行完全燃烧 。 燃烧后使挥发性有机物分解生成CO2、H2O等 。 生物处理技术是利用微生物的新陈代谢过程将有机物降解 , 将VOCs作为碳源维持其生命活动 , 转化为简单的无机物CO2、H2O等的处理方法 。 光催化技术是在外界可见光作用下发生催化作用 , 空气为催化剂 , 以光为能量将VOCs降解为CO2、H2O等的处理方法 。

2、等离子体降解机理

低温等离子技术是由高能电子引起的化学反应 , 依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解 , 使正负粒子无法集结在一起成为可以自由移动的离子 , 从而破坏污染物分子结构 。 因其工艺简单、成本低 , 目前被认为是开创了一种全新的技术创新领域 。 等离子体是由大量的电子、离子、负离子、电子、中性原子的集合组成 , 正、负总电荷数相等 , 整体呈电中性的电离气体 。 低温等离子体是指电子温度远大于离子温度 , 整个体系表观温度较低 , 故称为低温等离子体 。

从物理学的角度 , 对于低温等离子体去除污染物的机理一般认为是通过气体放电产生的高能电子激发来完成的 。 气体中的电子在高压电场中被加速之后与周围的分子、原子、电子等粒子发生非弹性碰撞和弹性碰撞 , 其中分子、原子被激发、离解和电离之后产生更多的自由电子 , 而新产生的电子又被高压电场加速 , 再次发生碰撞、激发和电离使气体分子或原子激发到更高的能级 。 其中高能电子起主导作用 , 其化学反应过程分为两个方面:

(1)高能级电子直接作用污染物分子

e+污染物分子→碎片分子

(2)高能级电子间接作用氧化污染物分子

e+O2(N2 , H2O)→

O+N+OH+O3+污染物分子中性分子

O(N , OH , O3)+污染物分子→碎片分子

高能电子撞击背景气体中的O2、N2和H2O生成O、N、OH和O3等活性粒子 , 通过这些强氧化性的自由基与污染物基团或分子发生一系列反应 , 最终将污染物彻底氧化 。

推荐阅读

- 等离子体弧增材制造In625Ni–Cu功能梯度材料

- 科学家发现:宇宙中可能存在着“等离子体生命形式”

- 用于超快光纤激光器的“即插即用”等离子体超光纤

- 物质有固体、液体和气体三种形态,那么火又是什么态?光呢?

- 6G元宇宙,产业革命 or 美好愿景?

- 沉睡了6000多年的火山苏醒,持续喷发滚烫的岩浆,毒气体四处弥漫

- NASA正式揭露:地球曾多次躲过惊天灾难!2023年百年一遇太阳危机

- NASA录下黑洞“咆哮”声,仿佛来自地狱,光都逃不出为何有声音?

- 天文新手是选择望远镜?还是双筒望远镜?这是一个问题