文章图片

文章图片

文章图片

旅行是每一个健全的人生所必不可少的 , 我希望现在这种不能“游”日子尽快结束 。

冰川思想库研究员丨陈季冰

在文言文中 , “游”这个字既有“游览”“游戏”“游乐”的含义 , 也是“学习”的意思 。

经常可以看到类似这样的句子:某某人“年少好学 , 及长 , 从某某游……” , “从某某游”意思可不是说“跟着某某一起游山玩水” , 而是相当于说“拜某某为师 , 跟从他学习” 。

《荀子》“劝学篇”中有一句话:“故君子居必择乡 , 游必就士 , 所以防邪辟而近中正也 。 ”

意思是说 , 君子住在一个地方 , 要看看那里的风气如何;学习的时候要拜真正的“士”为师 。 这样才能避免走上邪路、歪路 , 而能够越来越接近人间正道 。 这里的“游”字 , 显然等同于“学习” 。

实际上 , 在中国古人的思维世界里 , 旅行与学习本来就是一回事 。 更准确地说 , 学习是一个复杂的综合性过程 , 并不仅仅是读书 , 而旅行是其中必不可少的一部分 , 跟读书一样重要 。

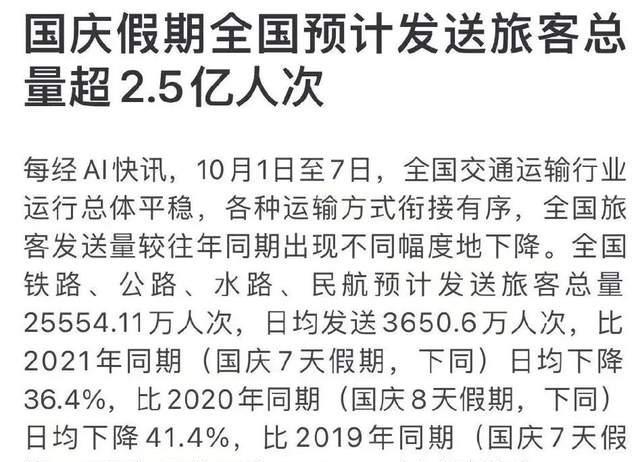

▲9月30日的上海虹桥站(图/网络)

不得不承认 , 古人在这方面的认识是非常深刻的 。 我们在学习和钻研问题时 , 被告诫得最多的就是:要防止“见木不见林”和“见林不见木”两种错误倾向 。

前者是只专注于眼前的、具体的、零碎的现象 , 而看不到整体的、全局的、趋势性的规律;后者是只知道宏观的、抽象的、静态的理论 , 而忽视了千差万别的具体现实中蕴含的丰富性和持续变化 。 对于人文社会科学领域中的问题 , 后一点尤其值得一再警示 。

一般来说 , 书本上写的多是抽象的理论知识 , 也就是所谓“见林” 。 即使书里会举一些具体的例子 , 讲一些事实和细节 , 读者没有切身经历和体会过 , 往往也不会留下太深的印象 。

01

我记得许多年前读到北大法学教授老贺讲述的一个真实故事 , 共鸣特别强烈 。

他说自己毕业后被分配到某个基层法院当审判员 , 接手的第一个案子是一桩离婚诉讼 。 当看到诉状上写着的离婚理由是“感情破裂”这四个字的时候 , 他的脑子瞬间“嗡”的一下一片空白 。

图/图虫创意

据老贺自述 , 他生长在贫穷的山东农村 , 直到将近30岁研究生毕业时 , 他的生活中唯有一件事:念书 。 他自己那时连一次恋爱都没谈过 , 甚至都没有过一个女性朋友 。 他根本无从理解“感情破裂”是怎么回事 , 他连“男女感情”究竟是什么意思都不知道!

如果只是按照书本写着的法条 , 这个案子应该是很简单的 。 再说在当时的中国 , 以“感情破裂”为由提出离婚 , 不是像以“相恋相爱”为由结婚一样再普通不过吗?

偏偏老贺是一个严肃认真的法官、一个真正意义上的“学习者” , 他觉得不全面细致地了解清楚这对夫妇的“感情”是如何“破裂”的 , 以及“破裂”到怎样的程度……就无法把这个案子判得既遵循法律 , 又符合人情 。

作为从中国最好的大学法学专业毕业的一位博士 , 那时的老贺虽还年轻 , 但论法律理论知识的“林” , 显然比他在那个基层法院里的绝大多数同事都要懂得更多 。

但他毕竟是这个时代不多见的善学者 , 所以踏上社会、遇到真实问题时 , 立刻就认识到了自己对于法律知识的“木”的了解是多么可怜 。

在婚姻恋爱问题上 , 他压根就从来没见过“木”!想必将近“而立之年”的老贺也不至于从未在书本报纸上看到过“感情破裂”这四个字 , 但这就是我前面说的 , 书上写着的例子、故事和细节哪怕再详尽细致 , 与我们自己经历过的、切身感受过的 , 完全不可相提并论 。

这就是“游”对于追求学问之不可替代的意义 。

图/图虫创意

所谓“游学” , 就是边游边学 , 在“游”的过程中 , 我们能不期而遇到一个个具体的人 , 而不是书本里抽象的“人民”;我们还会完全没有准备地陷入到一件件具体的社会现实中 , 而不是报纸上抽象的“形势” 。

这就是所谓“木” , 如果我们此时再结合读书得来的书本知识 , 也就是所谓“林” , 并不断地反思、调整和重组自己的知识框架和思维结构 , 那么我们以后看问题的视野就会越来越广阔 , 思考问题的深度就会越来越深邃 , 理解问题的层次就会越来越丰富……这就是学习所要达到的目的 。

推荐阅读

- 北京市|小三峡的日与夜!巫山必打卡项目应该这样玩!

- 新型冠状肺炎|疫情第三年了,为什么旅游的人数逐年减少?

- 旅行|在中国这几个地方旅行,看起来像在周游世界,你能说你是在国外吗

- 泸沽湖|“泸沽湖”最全路线攻略~干货满满

- 旅行|江西有美丽的梯田景色,婺源的五大梯田

- 酒店业|旅游酒店业迎政策大利好 君亭酒店稳步拓店高成长性显现

- 旅行|平潭:以体兴旅,旅游岛驶向新蓝海

- 北京市|出国旅行,为什么飞机要在北京绕一圈再走?原因很简单