文章图片

文章图片

文章图片

题记:我 , 长相丑陋 , 每克含超10亿个微生物 , 却堪称“微生物黄金” 。

时间回到2005年的4月26日 。中华世纪坛“世纪国宝展”的第一号展柜前 , 来自世界各地的游客驻足围观 , 装在展柜里的那个就是我——一块毫不起眼的灰褐色泥巴 。

与秦始皇陵的划船陶俑、中国最早的人造铁器等有模有样的考古文物一同展出 , 还是位居第一号展柜 , 占住了C位 。

我是谁?我来自哪里?我为什么如国宝一般被对待?

没错 , “人不可貌相 , 海水不可斗量” , 我就是有着654年历史的古窖泥 , 人称“微生物黄金” , 来自五粮液古窖池 , 专门由警务人员护送进京 。 别看我相貌“丑陋” , 看似与农田地里的普通泥土无异 , 但接下来我要告诉你的知识 , 一定填补你的知识空白 。

生于土壤而又高于土壤

中国白酒领域有句经典不衰的古谚语:“千年老窖万年糟 , 酒香还需窖池老 。 ”说的就是我 , 浓香型白酒风味的呈香优劣 , 全凭窖池中窖泥的年龄 。 岁月悠久 , 那么酒体芳香更醇厚;反之 , 如同弱冠之年的少年 , 略带青涩 。

可我 , 又从哪里来?

自古川酒甲天下 , 浓香白酒属第一 。 简单来说 , 窖泥归根结底属于土壤 , 随着时间的推移 , 在窖池中不断酿造发酵而形成 。 要论窖泥地来源 , 就不得不提及土壤 。

土壤 , 自然万物生长的温床 , 动植物在它的呵护下繁衍生息 。 以四川盆地为例 , 这口巨大的天然“发酵池”里 , 蕴藏着窖泥生长的奥秘 。

除西部一处的成都平原外 , 四川盆地被高山、丘陵环绕 , 形成亚热带季风气候和高原山地气候 , 全年温暖湿润 , 冬暖夏热;再加上从青藏高原奔流直下的诸多水系 , 把地表岩石风化作用下的碎屑物质冲刷而下 , 在四川盆地形成堆积 。

四川盆地的土壤东西差异分布较大 , 以紫色土壤为主富含钙质(碳酸钙)和磷、钾等营养元素 , 矿质养分含量尤为丰富 , 很是肥沃 , “天府之国”农业根基就靠它 。

不过 , 对窖泥生长而言 , 紫色土壤并不是主角 , 而是它的兄弟——黄泥巴 。

没错 , 就是这种儿时过家家的“玩伴” , 竟然是“微生物黄金”的附着体 。 黄土壤发育于各种母质上 , 多以花岗岩、砂页岩为主 , 以及第四纪红色粘土和石灰岩风化物 。 它最具有标志的特征就是铁铝聚积层 , 因“黄化”和弱富化过程而呈现鲜艳黄色或蜡黄色 , 表层有机质包含氮、磷、钾等成分 , 为微生物的生长提供了天然的繁衍条件 。

记得当时 , 在五粮液明代窖池车间 , 听说要上中华世纪坛参展 , 亲手把我从四四方方的窖池中抠下的张发明师傅回忆到:“原先灰白色的泥土拿到阳光下竟呈现出红、绿等五颜六色 , 而且颜色还在不断变化 , 很奇妙 。 ”

而我这块沉睡600多年的老窖泥 , 正是源自黄生生的泥土 。 当初五粮液明代窖池建造 , 就是选用宜宾独特的弱酸性黄泥粘土 , 被酿酒师傅们从黄土壤里挖出来 , 一点一点的铺设在窖池中 , 才有了今天“时间的味道” 。

做一块越来越有味道的老窖泥

浓香型白酒作为三大主流香型之一 , 遍布全国多数地区 , 以川酒浓香犹为盛名 。 要想酒香醇厚、呈香浓郁 , 全靠我的年龄 。

生产浓香型白酒 , 窖泥是基础、大曲是动力、工艺是关键 , 优质浓香出酒率高低 , 全凭窖泥质量好坏 。 不是我自卖自夸 , 这里头全是微生物发酵学的门道 。

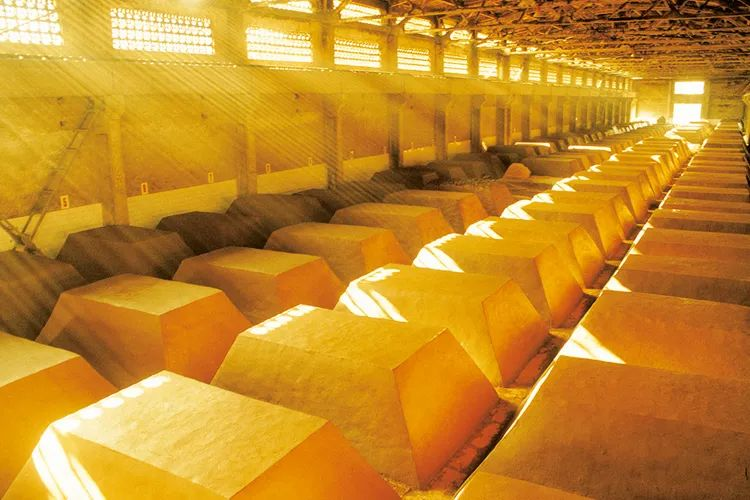

窖池好比一张大床 , 而直接与粮谷发酵接触的“大棉被”就是窖泥 , 一片片附着在窖池四周的黄泥巴 。

在发酵过程中 , 泥窖池中窖泥富含铁、磷、镍、钴等多种元素 , 尤其是起固化作用的镍和起催化作用的钴 , 非常适宜酵母菌、己酸菌、乳酸菌、乙酸菌、丁酸菌等各种有益细菌集居、生长、繁殖 , 能形成大量嫌气菌群 。

其中 , 又以梭状己酸芽孢杆菌最为典型 , 特别嗜好在此栖息 , 就好比鸟儿总要找高大繁茂的树木落脚 。

在这长久的“睡眠”过程中 , 己酸芽孢杆菌通过自身的生化机能 , 大部分合成己酸乙酯(极少量衍生成己酸异戊醋) , 而己酸乙酯极易呈现出特殊的芳香气味 , 与其他酯、酸、醇一道赋予浓香型白酒典型而又风格独异的风味 。

推荐阅读

- 牛顿的理论是万有引力的原动力,其实并不是万有引力的原动力

- 什么是“真空衰变”?“真空衰变”真的能以光速毁灭整个宇宙吗?

- 大白鲨的身上总是干干净净,但为何鲸鱼的身上有很多附着物?

- 为啥父母越“老”儿女越嫌弃?并非是儿女的错,切勿道德绑架!

- 2022年9月复盘|做个富婆,爱自己的宇宙

- 未来新药来自海洋吗

- 火星生态问题引起科学家担忧:他们到底担心什么?

- 假如人类消失后,执掌地球的大权将会是哪个物种?科学家给出回答

- “祝融号”发现了火星地下的秘密:35-32亿年前有大事发生