文章图片

文章图片

文章图片

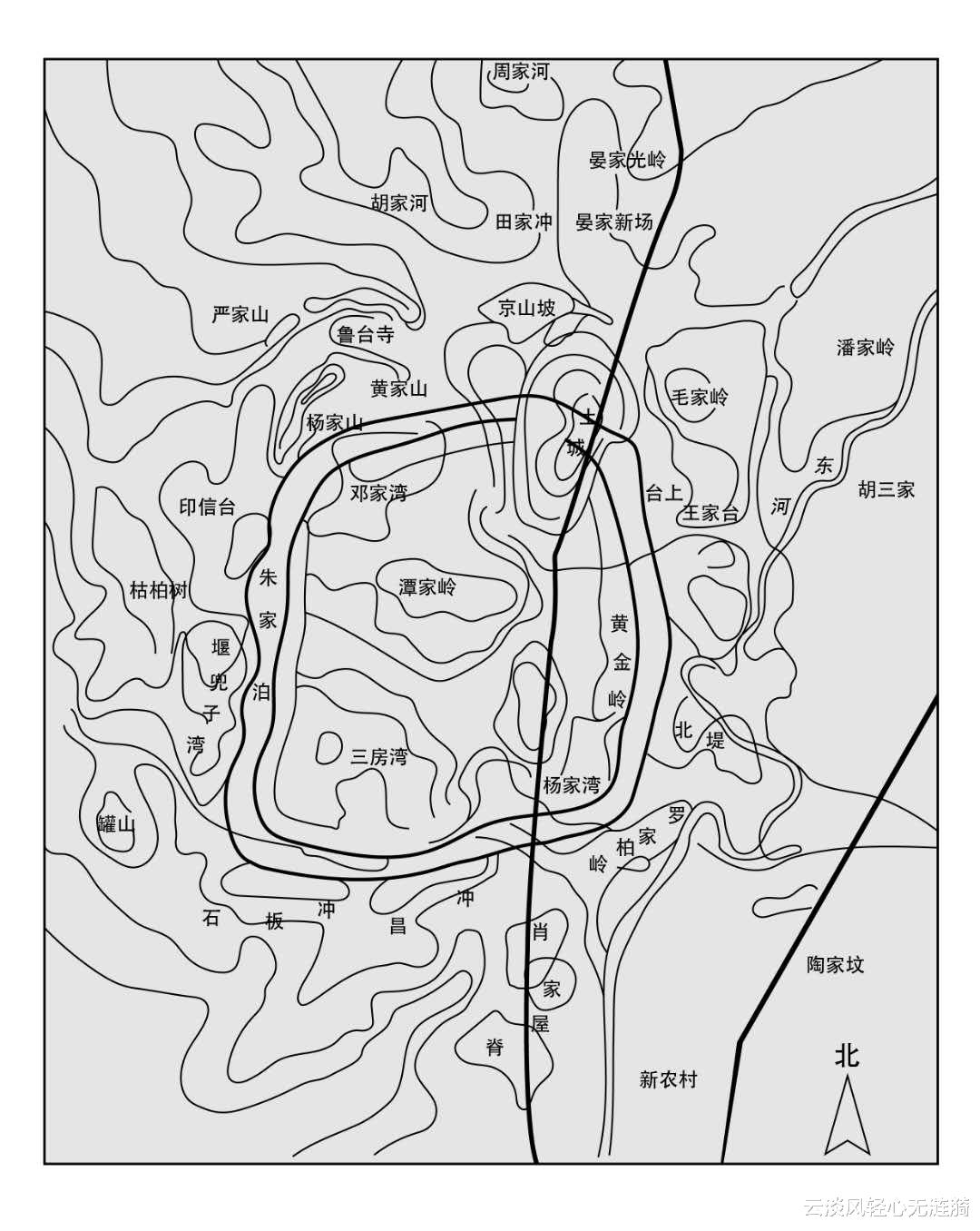

石家河古城址位于湖北省天门市石家河镇境内大洪山南麓与江汉平原结合部的丘陵地带 , 坐落于方圆8平方公里聚落群中心的两条小河之间 , 城内地势是西北高、东南低 。

石家河古城址发现于1954年 , 不过当时的考古学界并没有对它有清晰的认识 。 直到1955年起 , 国家考古队先后在这里进行考古发掘十多次后 , 一个完整的石家河古城风貌才得以展现在世人的面前:

这是一座平面略呈长方形 , 南北长1000米、东西宽900余米 , 面积达120万平方米的大型史前城址 。 城址内部 , 有明显的功能分区 , 包括手工作坊区、居民生活区、祭祀区和墓葬区等 。 以新石器时代至青铜时代聚落人口来换算 , 城内约有2万~4万人口 。

这里的考古学文化主要经历了公元前3900~前3100年的油子岭文化(大溪文化的一个类型)、公元前3300~前2500年的屈家岭文化、公元前2500~前 2200年的石家河文化早中期、公元前 2200~前 2000年的石家河文化晚期(有学者亦称之为后石家河文化时期)四个发展阶段 。

其中 , 从油子岭文化到屈家岭文化再到石家河文化早中期的基本文化特征非常相似 , 可以说是一脉相承 。 但到后石家河文化时期即石家河文化晚期时 , 其整体文化面貌发生较大的改变 , 存在文化谱系上的断裂或突变 。

此前考古工作者认为石家河古城始筑于屈家岭文化晚期 , 但2015年以来 , 湖北省文物考古研究所在石家河古城核心的谭家岭遗址进行考古发掘 , 揭示出了谭家岭遗址早于屈家岭文化时期的城垣和环壕 , 说明谭家岭古城早在公元前3100年前就已经开始筑城了 , 此后曾在不同的历史阶段四次筑城 。

谭家岭城址位于石家河城址内中部高地 , 使用至公元前3000年左右的屈家岭文化早期时 , 距其南约6公里、始建于油子岭文化早期的龙嘴城址废弃 , 谭家岭城址成为油子岭文化发展的新中心 。

屈家岭文化晚期至石家河文化时期 , 石家河遗址的聚落结构出现明显变化 , 面积达 120 万平方米的石家河城址横空出世 , 谭家岭城址废弃而转变为居住中心 , 以石家河城址为核心、面积达 8 平方公里的石家河遗址聚落群开始形成 。

石家河古城在其最发达的石家河文化早中期 , 谭家岭遗址作为居住区 , 房址多地面式建筑 , 有单间 , 也有多间 , 有线索表明存在大型建筑基址 。 另外 , 还分布着灰坑、木构、瓮棺等遗迹 , 出土了石器、陶器、竹木器 , 以及树木、树叶、稻谷、穗轴、田螺等动植物遗存 , 个别房址还发现有新型建筑材料土坯砖 。

石家河古城平面示意图

石家河古城的防卫体系主要是修筑城垣 , 以防御为主 。 如今还有部分城垣遗迹 。 城垣由城墙、城壕和外围台岗共同堆筑而成 。 城墙残高3~8米 , 墙底宽30~50米 。 墙体坡度很小 , 约在25度左右 。 城墙以外开挖环墙壕沟 , 再外就是台岗 。

和大溪文化时期、屈家岭文化时期相比 , 石家河文化时期的城墙建筑理念有了很大进步 。 大溪文化时期的城墙防卫体系以壕沟为主 , 城垣为辅 , 表现为壕沟宽深 , 城墙矮窄 。 屈家岭文化时期大多以城墙为主 , 壕沟为辅 。 石家河古城则是城墙、壕沟并重 。 这种变化 , 既体现了筑城技术的进步 , 又说明了石家河文化已跨入长江中游流域原始文化的一个新阶段 。

城址内三房湾是手工业作坊区 , 邓家湾、肖家屋脊是祭祀区和墓葬区 。 在城外 , 西面的印信台也发掘岀了祭坛等遗迹 , 东边的罗家柏岭发现了手工业作坊遗迹 。

邓家湾遗址位于古城内西北处 , 由一片中小墓地和东边紧邻的宗教祭祀场所组成 。 在这不足100平方米的范围内发掘出两座土台 , 一座发现有烧痕的石头、骨头、石斧和彩陶杯 , 另一座则出土了两层红烧土面和一些有火烧痕迹的柱洞、长木 , 这种场景不免让人想起后世所谓的“燎祭”祭祀仪式 , 即焚烧牺牲献祭上帝的现象 , 表明两座土台是祭台 。

在两个土台的北面还发现有一些扣碗、盖鼎和零散的儿童骨架 , 南面则散布着不少筒形罐残片 。 经修复发现 , 这些筒形罐可分为细、粗筒形罐和带乳钉筒形罐三种 , 它们往往套接在一起 , 下面是粗筒形罐 , 中间是乳钉筒形罐 , 上面是细筒形罐 。 初步统计 , 邓家湾出土筒形罐的地点达15处之多 , 集中出土的有 5 处 。 这种筒形罐 , 一般认为是“祖神”形象 , 实际使用时应为竖置 , 发现时多横置 , 可能是举行祭拜仪式后用土掩埋所致 。

推荐阅读

- 武汉|江西有一李姓古村,始建于北宋时期,自古就文风鼎盛,人才济济!

- 武汉|伦敦的唐人街像极了国内的赶大集,究竟长啥样?一起来逛逛

- 宋城|铜川这个城市适合避暑,坐拥多个绝美景区,这里还有一座避暑行宫

- 峨眉山|峨眉山脚下,藏着一座恬静的传统小镇,如果再去峨眉千万别错过

- 特产|你在俄罗斯买的特产套娃,90%产自这个东北小镇!