文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

黄河的泥沙为中下游的安全带来了隐患 , 自然堆积导致下游河道呈现出“槽高、滩低、堤根洼”的断面形态 , 加剧了“二级悬河”的发育进程 。

2002年 , 我国在中游开展调水调沙试验 , 黄河下游的淤沙形势逐渐出现改观 , 主河槽平均降低了2.6m , 最大过流能力也从最初的1800m3/s增加到了4480m3/s左右 , 大幅降低了中小洪水漫滩概率 , “人民治黄”取得了显著成效 。

20年的调沙经验证明 , 以小浪底水库为核心的水库排沙运用是治理黄河的伟大创举 , 对于改善黄河下游的水沙关系大有裨益 。 一方面 , 中游和上游的水库群稳定了下游的水量 , 终结了黄河的断流现象 , 有水时段实现了全年覆盖;另一方面 , 调水调沙为下游提供了可观的生态水量和泥沙量 , 不仅增加了黄河三角洲的湿地面积 , 还加深了主槽河道的深度 , 稳定了河势 , 为未来的通航、复航创造了有利条件 。

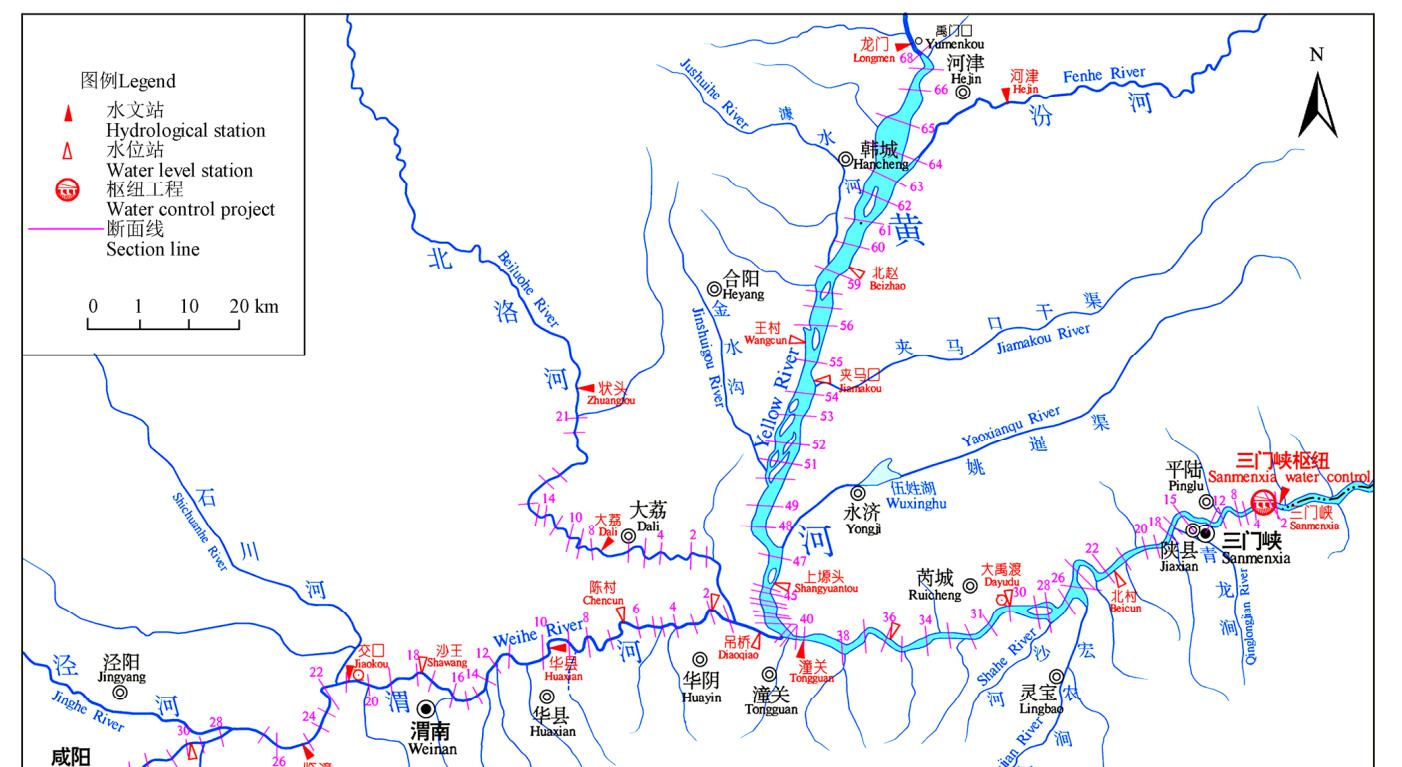

除了调水调沙 , 黄河的“源头减沙”也初见成效 。 在黄河潼关段 , 多年平均输沙量达9.2亿吨 , 多年径流仅为335.3亿m3 , 水流挟沙量大的特点十分突出 。 这些泥沙来源于中上游的水土流失 , 我国为此启动了大规模的水土保持工程 , 通过覆盖坡面、截排水流、蓄存水能等方式控制水流的冲刷力 , 通过植树造林、退耕还林还草增强土壤的凝聚力和根系的网兜效应 , 减少了黄土泥沙的流失量 。

在黄河下游 , 处理淤沙的最佳方式则是水库冲沙;在黄河中游 , 三门峡库区内正在进行生态清淤的试点工作 , 后续有望推广至小浪底等骨干水库 。 生态清淤是实现黄河泥沙资源化利用的重要一步 , 应用前景广阔 , 但当前的疏浚能力整体较低 , 缺乏高效率的清淤设备 。

特别是在2018年 , 国内专家提出了“分区治理”的新思路 , 在“宽河固堤”的基础上改造黄河下游的滩区 , 并根据洪水大小分级设防 。 整体思路并不复杂:先根据黄河河滩的泥沙淤积程度 , 将河滩分成“嫰滩”、“二滩”、“高滩” , 再通过泥沙放淤、挖河疏浚等手段改造滩涂形态 。

最重要的是在临堤2000米内的区域内 , 用抽出的泥沙加高河滩 , 按照20年一遇的防洪标准建成“高滩” , 用于安置滩区的原有居民 , 提高防洪的安全指数 。 在淤积程度较轻的“二滩” , 则按一般耕地的防洪标准规划建设 , 防洪标准设为5年一遇 , 可抵挡小型洪水 。 在淤积程度最轻的“嫰滩” , 不做加高处理 , 而是建设成湿地生态景观 , 还能在汛期和黄河河道共同行洪输沙 。

【黄河下游已成“悬河”,干流输沙1.7亿吨,为何不用天鲲号清淤?】但这种方案要求沿黄各省具备强大的清淤能力 , 普通的清淤船难以胜任 。 有网友提出一个大胆的设想:有无可能利用天鲲号将黄河下游的淤泥抽排到两岸 , 既能肥沃两岸土地 , 又能降低“地上悬河”的风险 , 还有利于改善通航条件 , 岂不是一举三得?

这一想法有些天马行空 , 但理论上有一定的可行性 。 天鲲号是我国自主研发的大型自航绞吸船 , 也是亚洲最先进、最强大的清淤船 , 自下水以来就被视为“国之重器” , 其清淤能力相当惊人 。

天鲲号究竟有多强?直接看参数:这艘“海上巨无霸”总长140.0m , 型宽27.8m , 型深9.0m , 航速12kn , 总装机功率达25843kw , 每小时就能清出6000m3的土方 。 天鲲号的输送能力更是达到了世界第一 , 总功率17000kw , 最大排距15000m , 完全有能力将黄河中水区域的泥沙直接堆放到两岸 。

推荐阅读

- 重庆,一名男子7天里3次跑到水库钓鱼时都遇到了一只猫,有鱼上钩就给猫吃一些

- 余姚|藏在四明山深处的古村,色彩斑斓好像打翻了调色盘,堪称宝藏风景

- 2014年湖北一水库发现女尸,法医非常疑惑:为何死后还被捅八刀?

- 水库|在大城市,年轻人选择把“家”安置在150元/晚的快捷酒店?

- 实现数字化采购平台必须具备的七个能力

- 水库|北碚城郊大型公园,景观丰富游人如织,烈士陵园很孤独

- 骑行|房车自驾旅行骑山地车冲上陡坡 绕美丽的水库骑行 还是山地车好啊

- 民间俗称“鳝王”,长得像巨型鳝鱼,若钓到请放生,吃不得钓不得

- 男孩肾脏衰竭进ICU,医生说90%没希望,妈妈不放弃挽回孩子