文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

今天小编要和大家分享的是BIOTREE协助客户发表在Microbiome上的关于土壤抗性遗传的一篇文章 。

发表期刊:《Microbiome》

影响因子:9.133

合作单位:南京农业大学

据百趣代谢组学小趣了解 , 植物方面的高分文章并不好发 , 那这篇文章到底做了啥?竟能发到影响因子为9.133的期刊!快来看看原因吧!

1百趣代谢组学文献分享-研究背景

自然界中 , 植物会不断地受到各种微生物病原体的攻击和侵染 , 但我们都知道世间万物 , 相生相克 , 总是一物降一物 , 所以即使在病原体存在和有利于疾病发展的气候条件下 , 一些土壤也具有抑制植物病害的能力 。

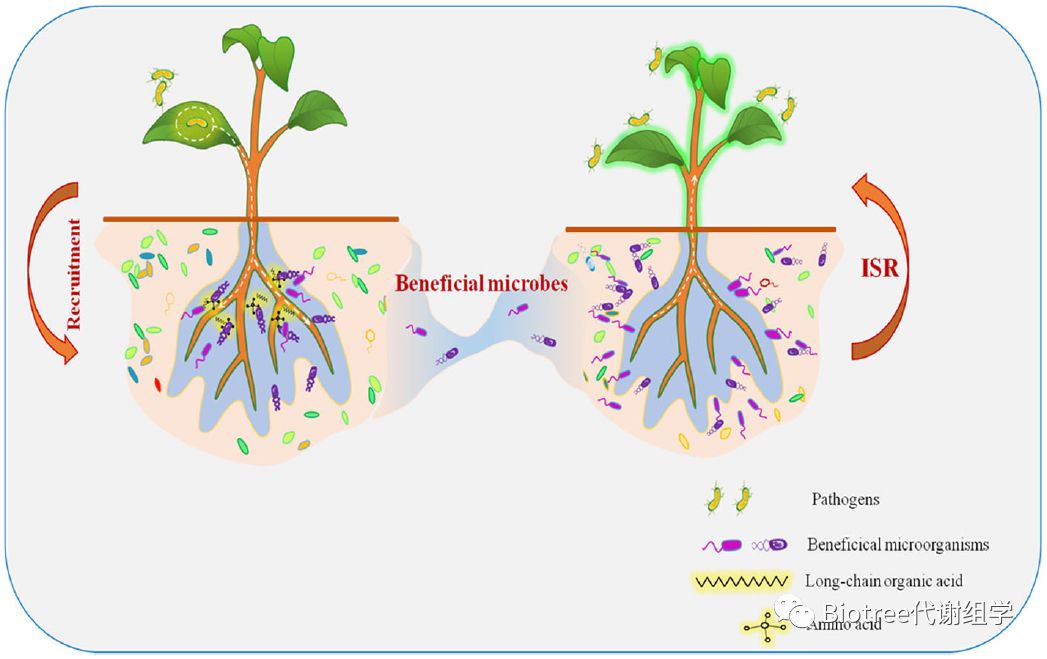

据报道 , 这种天然抑病土壤可用于各种农作物的疾病预防 , 例如小麦立枯病、马铃薯疮痂病和香草枯萎病等 。 有人认为这种土壤的抑病作用与土壤中特定微生物的丰度有关 , 即高丰度有益微生物可以通过产生抗菌化合物直接抑制病原体 , 也可通过刺激植物的免疫系统间接抑制病原体 , 这种现象称为诱导系统抗性(ISR) 。

土壤非靶代谢组学 , 那抑病土壤中的高丰度有益微生物是怎么来的呢?前人提出了“求救”假设 , 即植物在受到攻击和侵染时 , 会富集和维持特定的有益微生物 , 从而使得土壤中这种抑病的“特异功能”得以传承 。

不过也有人认为植物根系分泌物和其他根源分子在其中起到了作用 , 那到底是什么在其中发挥了作用?还是都有参与呢?大家在里面又都扮演着什么样的角色呢?下面百趣代谢组学小趣为大家解开谜底!

2研究方法

这篇文章通过在同一土壤中连续种植五代拟南芥来调节土壤 。 土壤非靶代谢组学 , 在每一代中 , 用丁香假单胞番茄致病变种DC3000(简称Pst)侵染拟南芥叶片作为病原条件组 , 无菌水接种的作为对照组 , 通过这种方式构建病原体条件土壤和对照条件土壤 , 整个实验设计可见图1 。

图1 实验设计示意图

1.实验分组

按土壤条件分:病原条件土壤组与对照条件土壤组

按土壤位置分:根际土壤组与非根际土壤组

2.百趣代谢组学文献分享-检测平台

代谢组学:GC-TOF/MS(根系分泌物) LC-QQQ/MS(茎组织)

16S rRNA测序:Illumina MiSeq(土壤)

常规PCR、化学成分分析、生化试验等

3百趣代谢组学分享-研究结果

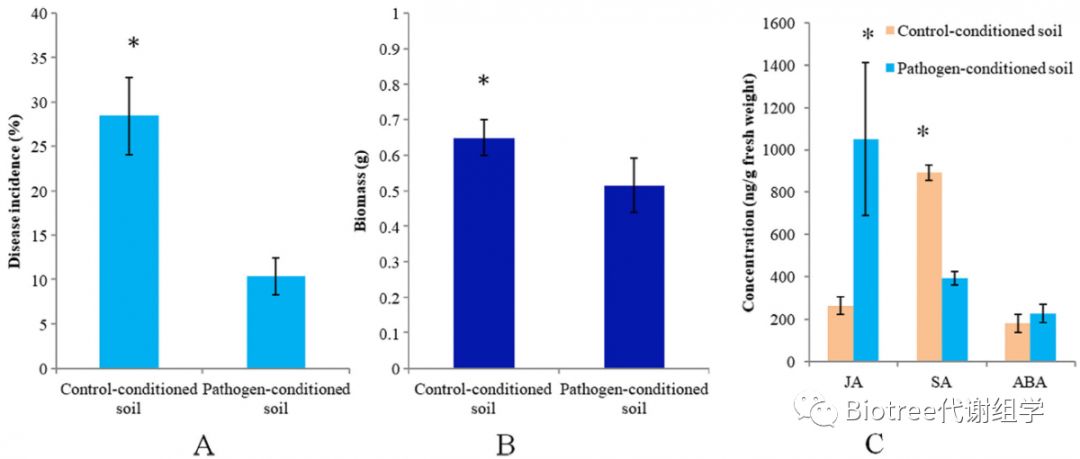

(1)病原条件土壤可提高下一代植物抗病性

对生长在两种条件土壤中的7日龄拟南芥幼苗叶片接种Pst , 侵染 7d后 , 结果发现生长在病原条件土壤中的拟南芥发病率显著低于对照组(图2A) , 表明连续种植五代受侵染植株传承下来的土壤可提高第六代植株的抗病性 。

(2)病原条件土壤可通过诱导植物体内茉莉酸(JA)水平上升来提高抗病性

分别用这两种条件土壤种植7日龄拟南芥幼苗(未接种的健康植株)28d , 称量地上植株鲜重 , 结果显示种植在病原条件土壤中的植株鲜重显著低于对照组(图2B) , 众所周知 , 在没有病原体的情况下 , 防御的激活是以植物性能为代价的 。 因此 , 在病原体条件土壤上观察到的生长抑制可能是植物代谢向生长方向转变的结果 。

同时采集植株茎组织部分进行激素含量检测 , 研究发现病原条件处理组茉莉酸(JA)含量显著升高 , 水杨酸(SA)含量显著降低(图2C) , 说明前几代地上病原侵染的植株带来的土壤传承是通过诱导第六代植株茉莉酸(JA)水平上升来增强植株抗性 。 而我们也知道SA和JA信号通路相互拮抗 , 所以JA的水平上升导致SA水平的下降也是可以理解的啦 。

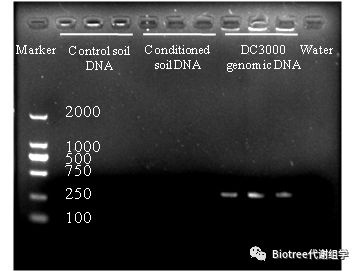

那小编就想了 , 这会不会跟这两种条件土壤中营养成分不同有关?土壤中是不是也存在病原菌Pst , 要是存在 , 怎么判断是土壤传承的作用还是土中病原菌诱导的结果呢?

推荐阅读

- 动物超强的再生能力,头切掉还能再长,可以说是拥有“不死之身”

- 假如宇航员不小心掉入太空,重返飞船的概率有多大?令人感到后怕

- 神舟十五号发射圆满成功,中方实现历史首次,外媒点评亮了!

- 地球也有“心跳”每几秒震动一次,地球也是生命体?

- 火星上曾有海洋?那水都去哪里了,火星车给我们提供答案

- 土卫六天然气储量丰富,是地球的数百倍,若不小心点燃了会怎样

- 别误伤!核酸不等于“新冠检测”,还有很多应用

- 食人蚁真的存在吗?

- 荧光海背后的秘密