文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

最近一段时间 , 想必大家都感觉到了变化 , 北京、上海、广州、昆明等多个一二线城市都优化了防疫政策 。 以首都为例 , 长期居家的老人、婴幼儿等无外出需求的人员可不参加核酸检测;医院不得拒绝无48小时核酸阴性结果的患者;公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性结果的乘客 。

●图片来源:央视新闻这么一套组合拳下来 , 大幅减少了核酸筛查范围 , 更方便群众就医和出行 。 不止北京 , 这种精准防控 , 很快扩散到了更大的省级区域 。 浙江不仅承接 , 而且有所创新 , 已经制定了分级诊疗方案 。 无症状者居家隔离和健康监测 , 有症状的服用镇痛解热类药物 , 持续高热的到定点医院诊治 , 还为危重症患者设置了重症监护室 。

●浙江医生的介绍 图片来源:中华网另一个人口大省山东也发布通知 , 从12月5日零时起优化调整了防疫政策 。 购买退热、止咳类药物时 , 不再查核酸阴性证明 , 也不需要实名登记 。 交通场站、港口码头、高速卡口等场所 , 不再强制执行“落地检” 。 到公园景区、乘公共交通 , 连健康码都不查了 。

●图片来源:央视新闻防疫政策 , 颇有松绑的趋势 。 面对着这些新政 , 有人欢喜有人愁 。 喜的是方便了许多 , 愁的是感染病毒的风险加大 。 不知不觉之间 , 疫情已经陪伴了我们三年 。 虽然我们对它百般嫌弃 , 它却始终不离不弃 。 尤其是今年的奥密克戎变异毒株 , 减少了威力 , 却增加了传染性 , 让人防不胜防 。 时移世易 , 我们真的可以用精准防控来管住病毒吗?不用急着下结论 , 先看下欧盟火车头——德国的案例和数据 。

所有的共存 , 其实都是迫不得已的选择 。 今年1月3日 , 德国累计新冠确诊病例突破720万 , 又迎来了一种来势凶猛的变异毒株——奥密克戎 。 仅仅十天时间 , 奥密克戎就成为变异毒株中的霸主 , 占去了73.3%的感染比例 。 德国上下忧心忡忡 , 疫情仿佛永远看不到尽头 。 但不久之后 , 科学家发现奥密克戎的致死率很低 , 也就是传染性高 。 这也就意味着 , 将投入更多的成本和精力 , 面对更加难以控制的疫情 。 北欧小国丹麦 , 索性宣布疫情结束 , 随后欧洲多国跟进 , 德国也在其中 。

●图片来源:知乎@阿福Thomas这在当时确实有赌的成分 , 但他们好像赌对了 。 当取消防疫措施后 , 感染人数疯狂上升 , 死亡率则非常低 。 德国人渐渐从忐忑变成了嬉笑 , 甚至出现了一种调侃:如果一个人没得过奥密克戎 , 要么是幸运 , 要么是没有社交生活 。 因为奥密克戎的传染性 , 实在过于恐怖 。 有首歌怎么唱来着:我吹过你吹过的风 , 这算不算相拥?这竟然就是密接 。

●对德国华人的采访 图片来源:知乎@阿福Thomas但凡你不是与世隔绝 , 或者生活在人烟稀少的地方 , 只要去逛街、购物、上班等 , 就有可能染上奥密克戎 。 比如上图中的小姑娘 , 90%的朋友都感染过 , 被确诊后7-14天居家隔离 , 有些人发烧、咳嗽、头疼 , 但没有住院的危重患者 。 截止到12月5日 , 德国累计确诊3655万人 , 绝大多数为今年感染 , 这还不算无症状未检测者 。 而德国的总人口才8322万 , 近一半国民确诊过 。

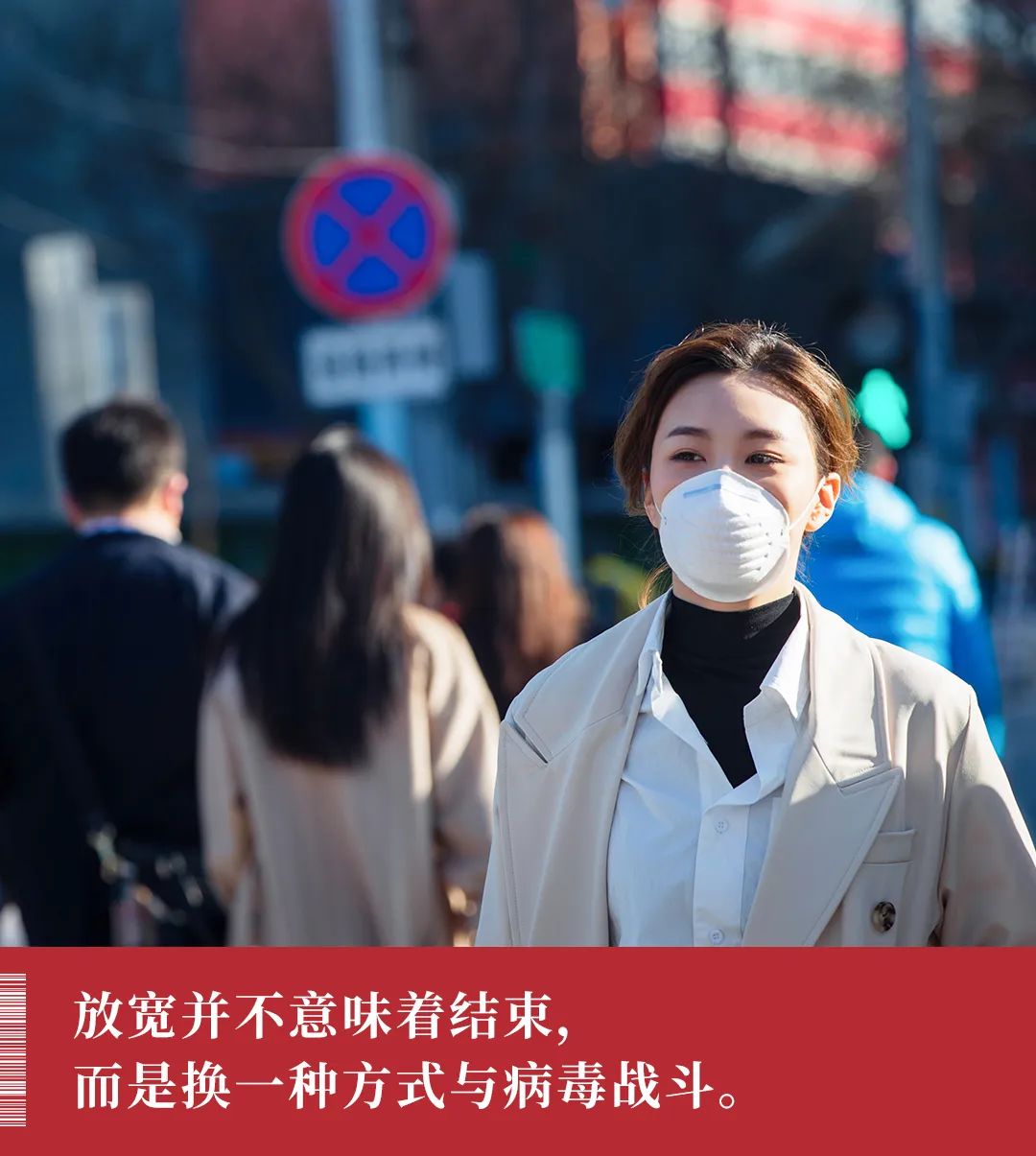

●德国健身房可以自由出入 图片来源:知乎@阿福Thomas绝大多数人在一周时间内满血复活 , 长期的后遗症几乎没有 , 常见的一种短期后遗症是疲劳、腰酸、想睡觉 , 大约占4.4%的感染者比例 。 如今的他们 , 自由出入公共场所 , 不再强制性地检测隔离 , 除公共交通以外的绝大多数地方连口罩都不用戴 , 基本恢复了疫情前的生活 。 尽管德国的数据看起来很亮眼 , 但细细想来还是有许多隐忧 。 放宽并不意味着解决了问题 , 而是换一种方式与病毒战斗 。

推荐阅读

- 疫情封控出现拐点,广州、北京等地“解封”:我们转进了下个阶段

- 北京一社区十混一全阴性被告知有异常?检查公司的马脚露出来了

- “被偷走的3年”:取消常态化核酸,我们更应该反思4件事

- 陕西小伙为100万报酬,跑到伊拉克当保安

- 失重环境生活6个月的神舟十四航天员,返回后,需多久才能恢复?

- 神十四返回地球,为何航天员要被抬出来还要隔离?牺牲真是太大了

- 29岁网红小胖国外遭中国人杀害,最后惨叫声曝光,疑因金钱纠纷

- 2014年老教授晨练时被女孩撞晕,醒后对儿子说:把一万元退给人家

- 北京,杨某在酒店请朋友吃饭,让服务员上了4瓶茅台酒,付款18345元