见闻记录▲泾县俗语略考(上),

_原题为 泾县俗语略考(上)

叶彩霞 吴小元

第521期

俗语是流行于民间的通俗语句 , 常常挂在老百姓的口头上 , 或叫做熟语 , 也称俚语 。 它是地方语言文化的一种 , 是有别于书面语的口语 , 语汇多属大众化、通俗型 , 贴近生活、生动活泼 , 在一定程度上显示了它的文彩 。 现仅对泾县方言中的俗语现象作一个考证 , 以便对泾县的俗语有一个大致了解 。

泾县方言属于吴语系的宣州片 , 即吴语系宣州话 。 太平天国战争后 , 泾县县城、东乡遭到战争的破坏 , 人口减少 , 因而在同治年间也有部分移民 , 泾县城区、潘村、童疃、溪口等地即为外来语中的江淮官话 , 但它受影响区域并不大 , 总体上属于吴语 , 成为宣州区吴语的代表 。 这也是泾县话与邻近各移民县语音、语汇差异很大的原因 。 所以作为泾县方言之一的俗语 , 大多具有土生土长的特点 。

一、泾县俗语的历史悠久

俗语求典的寻根运动 , 从南朝梁代刘霁著《释俗语》八卷(《隋书·经籍志》著录)已开始 。 史称刘霁“博涉多通” , 这正是一个“寻根者”所必备的先决条件 , 可惜他的著作已失传 。 清代考证之学大盛 , 有好些语言文字学者在这方面也作出了成绩 , 如钱大昕著《恒言录》 , 陈鳣(zhan)著《恒言广证》 , 翟灏著《通俗编》 , 钱大昭著《迩言》 , 梁同书著《直语补证》 , 平步青著《释谚》 , 郑志鸿著《常语寻源》等 , 但是此类著作 , 各各分散 , 即使收集在一起 , 亦嫌内容仍欠完备 , 加之并不按照字典顺序排列 , 临时检索 , 极不方便 。

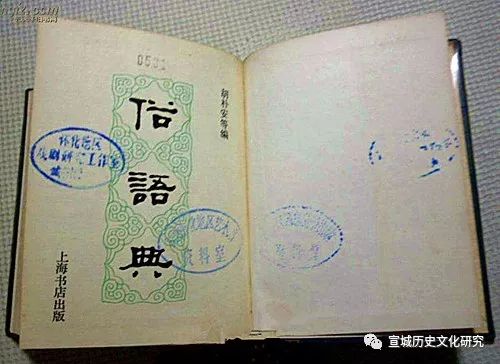

二十世纪二十年代初 , 现代语言文字学者胡朴安编成《俗语典》一书 , 被称为“宏博详赡 , 远迈钱、翟”“字画分部 , 尤便检览”(杨树达、朱师辙的评语) , 具有现代专科书的功能与效应 。 建国以后 , 专业部门编行了好几部成语辞书 , 九十年代后 , 又相继出版了《中国俗语典》《俗语词典》 , 成为语文教学和青年自学的重要工具书 。

文章图片

在历代的俗语词典中 , 因为《常语寻源》的编者郑志鸿与《俗语典》的编者胡怀琛均为泾县人 , 所以在收录俗语时对家乡的俗语也加以留心 , 胡在编词典时就参考了《泾谚汇录》的内容 , 这也是泾县俗语被吸收保存的原因 , 成为后世研究泾县地方俗语的重要资料 。

二、泾县俗语中的文言同源现象 , 显示了较高的文化层次

古时文字与语言是相统一的 , 街谈巷语妇人孺子之言都可入文字 。 泾县的胡相安在《俗语典》中认为:自西京词赋六代骈俪之后文言才渐渐分为文和言两端 , 文学形成了两大症状 , 一是失真 , 牧童野叟开口必作士大夫之言是;一是不达 , 饰词以代反使本意不明 。 其实后世俗语俚词无不见于古人文字 , 言文本无二径 。 但在现实生活中书面语和口语又是互相制约 , 方言俗语从书面语言中吸收营养 , 它不能脱离书面语言“一意孤行 。 ”反之亦然 。

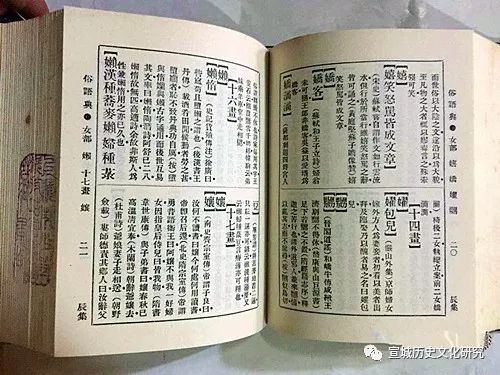

泾县俗语在口头上还留有很多古汉语的痕迹 , 在历代的专门字典、文学典藉中能找到它的出处 。 一方面说明泾县历史的悠久 , 另一方面古汉语的词汇和典故也丰富了泾县俗语的内容 。 古汉语在泾县的单字口语中表现得尤为明显 。

文章图片

泾县俗语中的文言同源现象 , 显示了较高的文化层次 。

1996年出版的《泾县志》中列举了泾县口语中现在仍频繁使用的古汉字63个 , 现仅举常用的为例:

龅:今读bao , 第四声 , 如龅牙齿 , 意“突出、暴露” 。 据《集韵》肴韵蒲交切:齿露 。

推荐阅读

- 5分钟能做300俯卧撑!特种兵上相亲节目,创下爆灯记录

- 记录·遇见几家欢喜几家愁

- 六榜第一!肖战携手王牌部队不断取得突破,创造出新的记录!

- 家门口的好老师 | 长沙坪山小学王奕岚:给学生送图书,记录最甜美笑容

- 包贝尔晒创作记录回应抄袭,声称“可以随时交流”,但没让人信服

- 《风味人间3》记录时间风味 观众:看完就想回家过年

- 【RM】成员在“2021SBS演艺大赏”之后,全部第一次书写了‘这个记录’!

- 《非诚勿扰》10秒全场灭灯创最惨记录,摇身一变身价30亿,女嘉宾:灯坏了

- 陈晓卿携《风味人间》回归,“大海小鲜”记录鲜活自在人间

- 浙江宁波管控区外见闻:生活继续 冷静理智面对疫情