苏洵|苏门三父子:文章传千古,家风润神州|草地·说人解史( 四 )

后来 , 苏东坡在《六事廉为本赋》中写下了八个字:“功废于贪 , 行成于廉 。 ”他认为 , 为官从政以廉为先 , 为官之道以廉为首 。

早在入仕之前 , 苏洵便把宋朝的开国皇帝称为“圣人” 。 三苏父子希望通过统治者推行“仁政” , 实现宋王朝的长治久安 , 也让庶民百姓得到实实在在的好处 。 从总体上考察 , 三苏父子一直以顺民和忠臣自居 , 努力把“忠君”和“爱民”有机结合起来 , 协调起来 。

千百年来 , 苏氏兄弟 , 尤其是苏东坡的美政理念以及爱民忠君情怀 , 依然令人津津乐道:杭州治理西湖 , 勇战疫情;密州捕蝗抗灾 , 收养弃儿;徐州抗洪守城 , 寻找煤炭;惠州引泉入城 , 化缘建桥;儋州改进民风 , 教化民众;八任太守三次贬谪 , 无论是经手大工程大项目 , 还是面对老百姓的柴米油盐等生计问题 , 均不见苏氏兄弟的贪墨之处 , 反之慷慨解囊 , 拿出私人俸禄办百姓的事……苏东坡为官一任造福一方的事例不胜枚举 , 屡遭贬黜而无怨无悔勇于担当的品质为后世景仰 。

最好的恩爱是兼济天下

纵观三苏父子各自的人生 , 陪伴他们的都是可圈可点的优秀女性 , 正是她们在大是大非前的冷静、家庭教育中的温情、日常生活中的担当 , 才成就了三苏父子 。

苏轼在杭州任太守时遇到瘟疫 , 他带头捐黄金五十两 , 建成中国第一所公立医院安乐坊 , 妻子王弗二话没说就答应了 。 在贬谪惠州时 , 苏轼不能签署公文 , 却见不得当地居民出行不方便 , 主动筹款募捐修建了两座桥 , 不但自己捐 , 还发动弟弟一家捐 。 苏辙的史夫人主动把朝廷以前赏赐的物品、黄金捐献出来 。 苏轼《西新桥》诗自注云:“子由之妇史 , 顷入内 , 得赐黄金钱数千 , 助施 。 ”

文章图片

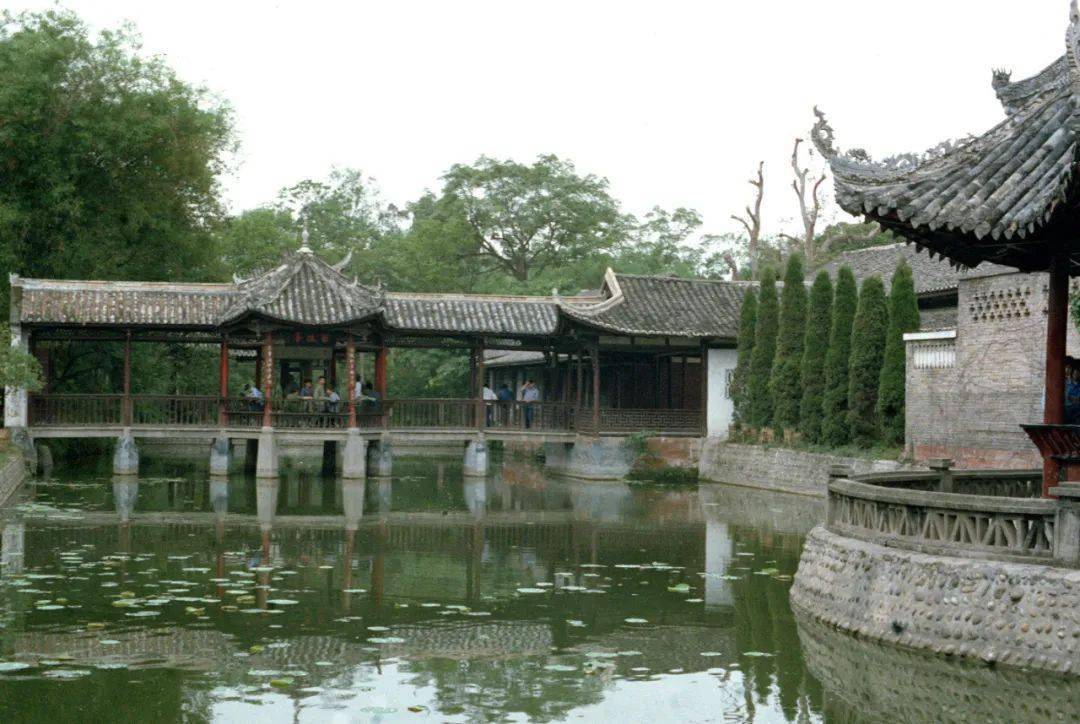

图为三苏祠中的瑞莲池一角(1981年) 。 新华社采访人员穆青摄

苏辙之妻史夫人比苏辙晚五年去世 。 苏辙《寄内》诗说:“与君少年初相识 , 君年十五我十七 。 上事姑章旁兄弟 , 君虽少年少过失 。 昏晨定省岁月短 , 五十还朝定何益 。 忧深责重乐无几 , 失足一坠南海北 。 身居穽中不见天 , 仰面虚空闻下石 。 丈夫学道等忧患 , 妇人亦尔何从得?”史氏一生随苏辙升沉浮降 , 时谪筠州 , 时谪岭南 , “忧深责重乐无几” 。

与三苏父子生死相伴的几位女性 , 有这样一些共同之处:知书达理 , 明智、坚定 , 都很“正能量” , 都有诚实做人、诚实做事 , 决不投机取巧的优秀品德;都能吃苦耐劳 , 无论丈夫、儿子顺境逆流 , 都相依相伴不言弃 。

家庭和谐是社会和谐的基础 , 这个道理很简单 。 一个家庭 , 无论男女 , 如果其凝聚力完全受利益左右 , 一旦利益发生变化 , 家庭就会松散 , 甚至破碎 。 因此 , 景仰三苏 , 远不仅仅是品他们的诗、读他们的文 , 更重要的是 , 要学习他们的为人 , 同时也不妨景仰那些成全了三苏、具有高风亮节的女性 。

最好的牵挂是兄弟同契

北宋是文人辈出 , 星河灿烂的时代 , 曾经有本杂志做过这样的问卷调查:如果可以穿越 , 你愿意回到哪个朝代?北宋无疑高居榜首 。 在北宋的历史星空中 , 有好多“双子星座”兄弟 , 比如程颢和程颐 , 曾巩和曾布 , 蔡京和蔡襄 , 王安石和王安礼、王安国 , 但兄弟间发自心底的政见相同 , 同进退共患难 , 却没有哪一对能超过苏轼、苏辙兄弟 。

【苏洵|苏门三父子:文章传千古,家风润神州|草地·说人解史】更有意思的 , 兄弟两人的性格 , 按我们固有的思维 , 却发生了错位:哥哥东坡个性鲜明、旷达洒脱、疾恶如仇又不拘小节 , 颇具浪漫情怀;而弟弟子由却性格内敛沉稳 , 为人随和练达 。 从行事的方式与为人的性格上看 , 苏东坡更像是弟弟 , 而老练深沉的苏子由倒像是哥哥 。 终其一生 , 在经济上 , 往往是勤俭节约的弟弟帮助花钱大手大脚、且醉心公益的哥哥 。

推荐阅读

- 《披荆斩棘的哥哥》四公双人合作来袭,父子组合拿第一,林志炫热狗火花四射

- 应采儿晒二胎hoho正脸照,hoho颜值酷似陈小春,父子俩真一模一样

- 《也平凡》上星定档,郑恺、张国立、林峯别样父子情,黑白对决

- 哈哈哈哈哈邓超鹿晗父子情深不,其实鹿晗和陈赫才是“真爱”

- 网曝《披哥》出道名单,胡海泉出局,MMA父子三人在列,C位是他?

- 邓超鹿晗先后晒出球场自拍照,“父子”俩越长越像

- 《披荆斩棘》大湾区被拆散,张晋高瀚宇上演父子情深,团魂感爆棚

- 张晋|《哥哥》有五大铁三角,街道办事处拆伙,“父子组合”仅排在第二

- 应采儿|应采儿晒二胎hoho正脸照,hoho颜值酷似陈小春,父子俩真一模一样

- 林志炫|《披荆斩棘的哥哥》四公双人合作来袭,父子组合拿第一,林志炫热狗火花四射