故事传记|宣城太守范晔与《后汉书》

_原题为 宣城太守范晔与《后汉书》

作者:陈虎山

李白“一生低首谢宣城” , 受其影响 , 我们一谈起宣城的文化渊源 , 首先想到的就是这位“中间小谢又清发”的宣城太守谢朓 , 却忘掉了宣城历史上一位真正的文化昆仑 , 他就是谢朓的前辈 , 另一位宣城太守范晔——南朝时期“最杰出的史学家” 。 范晔不仅任职时间早于谢朓六十多年 , 而且在任时间长 , 文化成就更大 , 那部接续中华文明的历史巨著《二十四史》之一的《后汉书》 , 便是范晔在宣城太守任上的杰作 。 也就是说 , 因为范晔的创造和《后汉书》的历史地位 , 宣城当之无愧地成了中华文化的一处丰碑耸立之地 。

令人遗憾的是 , 由于史料阙如和宣传不够 , 今天的宣城人知道范晔者寥寥 , 即便爬梳史料成文 , 也语焉不详 。 今版《宣城县志》蜻蜓点水 , 仅有“(范晔)于任期内撰就史学名著《后汉书》” 这样的只语片言 。 为抛砖引玉 , 吸引来者 , 本文仅就范晔的生平事迹和《后汉书》的历史价值作些简单的介绍 , 期待高人开掘新境 , 为繁荣宣城文化事业立一新支点 。

一、范晔其人

(1)出身世家身份卑贱 。

范晔(398—446) , 字蔚宗 , 祖籍顺阳(今河南南阳市淅川县) , 范家自西晋永嘉之乱后移居山阴(今浙江绍兴市) 。

晋安帝隆安二年 , 范晔出生在一个著名的士族家庭 。 高祖范晷为西晋雍州刺史 , 加左将军 。 曾祖范汪入仕东晋 , 官至晋安北将军、徐兖二州刺史 , 进爵武兴县侯 。 祖父范宁先后出任临淮太守、豫章太守 。 父范泰历任东晋中书侍郎、国子博士、南郡太守、御史中丞、尚书常侍兼司空等职 。 范泰与刘裕关系密切 , 任东阳太守时 , 助刘裕打败卢循 , 加官振武将军 , 从此 , 范泰益加受到刘裕的信任 , 屡被升迁 , 宋代晋后 , 拜为金紫光禄大夫、散骑常侍 。

范晔的家庭有着正宗的家学传统 。 范汪“博学多通 , 善谈名理” , 撰有《尚书大事》二十卷 , 《范氏家传》一卷 , 《祭典》三卷以及属于医学棋艺的著作《范东阳方》一百零五卷 , 《棋九品序录》一卷等 。 范宁尝作《古文尚书舜典》一卷 , 《尚书注》十卷 , 《礼杂问》十卷 , 《文集》十六卷 , 尤以《春秋榖梁传集解》十二卷“其义精审 , 为世所重” 。 范泰也有《古今善言》二十四卷及文集等多种著述 。

在东晋南朝那样一个重视“门阀”的时代 , 范晔幸运地生于名门士族 , 但他却又不幸地是个妾生庶子 。 晋代自“永嘉以来 , 嫡待庶如奴 , 妻遇妾若婢” , 泾渭分明的嫡庶之别决定了子女们的社会身份 。 据《宋书?范晔传》记载 , 范晔“母如厕产之 。 额为砖所伤 , 故砖为小字” 。 就是说范晔的母亲把他生在厕所里 , 并且碰伤了他的前额 , 故而有个不雅的小名叫“砖” , 这也是范晔在豪门里人不待见的象征 。 但范晔天资聪慧 , 受家学影响 , 从小好学 , 尚未成年 , 便以博览经史、善写文章而负盛名 , 《宋书》赞扬他“少好学 , 博涉经史 , 善为文章 , 能隶书 , 晓音律” , “善弹琵琶 , 能为新声” 。 范晔从小才艺俱佳 , 却没有给他带来好的运气 , 嫡母所生的哥哥范晏嫉妒他的才学 , 骂他“进利” , 认为他是终家破族的祸害 。 父亲范泰也不喜欢范晔 , 早早地将他过继给从伯范弘之 。

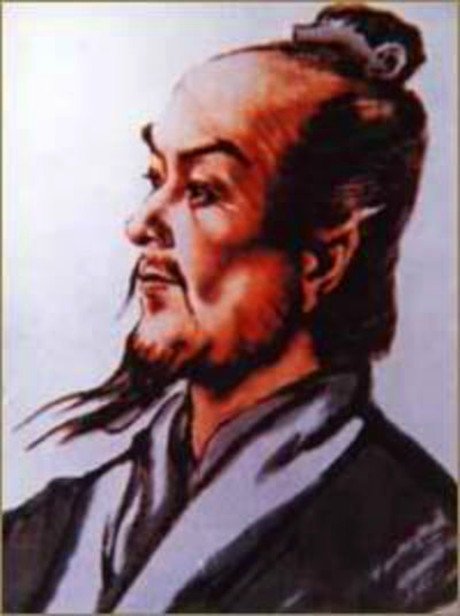

文章图片

(2)贬谪宣城成就事业 。

东晋安帝义熙十年(公元414年) , 范晔17岁 , 有州刺史征辟他为主簿 。 当时 , 范晔同其父范泰一样 , 政治上支持刘裕 , 故不肯应辟就职 。 六年后即公元420年 , 刘裕代晋称帝 , 改国号为宋 。 这一年 , 23岁的范晔应召到刘裕之子彭城王刘义康的府下为冠军参军 , 后转为右军参军 。 此后十余年 , 他先后担任过尚书外兵郎、荆州别驾从事、秘书监、新蔡太守 , 司徒从事中郎、尚书吏部郎等多种职务 。 东晋南朝世风 , 任官以“清显”为要 , 以此为标准 , 范晔初入仕途 , 发展还比较顺利 。

推荐阅读

- 相信柳熙烈的选择,《闲着干嘛呢》刘在石公开去天线的幕后故事

- “武林”高手登上“上海之巅”,春晚这一幕刷屏!更多幕后故事

- 江湖新故事:叶孤城、雷洛、毒蚊子、落雪公主、浩南仔

- 《申纪兰的提案》今晚收官 透过“她故事”读懂功勋与时代的同频共振

- 用心讲好消防故事,这档纯素人综艺收视口碑齐飞

- 《东方快车谋杀案》:这个故事经过这么多年,还有什么可以期待的

- 《新民乐国风夜》掀热潮 网台联手“国风”如何讲出新故事

- 曾凡博晒帅照:这是我的故事

- 被韩国邀请四年,雅典残奥会到春晚,《千手观音》曲折的幕后故事

- 一个舞者的故事丨Thank you sensei!致敬每一位街舞老师!