六朝|讲座|吴真:六朝道教的江南发现( 二 )

文章图片

王羲之画像

接下来 , 吴真教授将六朝文人在江南场域的生命体验分成了三个部分介绍:

1.采药 。 为求得长生 , 需要进山采药 , 构成了对江南山林的开发 。

“仙”字有一个变迁的过程 , 反映了道教思想的向下革命 。

早期的“仙”字原写为“僊”(qian) , 指仙人舞袖飘举的样子 。 现存的《庄子》就写过“千岁厌世 , 去而上僊” , 指神仙的特质是老而不死 , 羽化飞升 。 东汉末期才出现如今的“仙”字 , 暗指人居山上即为仙 , 这种写法直到东晋时期才普及开来 , 反映出道教教义的巨大改变:山月崇拜在道教中原本是以海上仙山为主 , 例如蓬莱、瀛洲 , 所以帝王要派人到很远的地方寻求;但后来的道教认为 , 仙山不在海上 , 就在我们附近 , 如茅山一类 , 将神话中的海上仙山落实到人间的现实环境里 。 信道教也进一步发展了洞天学说 , 认为浙江、湖南、江西乃至整个南方有很多洞天福地 , 里面都有仙人 , 只要找到它们 , 就能获得长生不老的仙药 。 因此 , 在魏晋南北朝之后 , 求仙简单了许多 , 相当于“消费降级” , 可以入山自己炼丹药 , 或向山里的仙人寻求丹药 , 对于一般人而言成为了现实可做的事情 , 于是道教的群众基础一下子就放大了很多 。

入山采药的详细过程 , 可以参见东晋葛洪的《抱朴子内篇·金丹》 。 其中强调 , 一定要到名山之中修炼 , 一是比较清静 , 便于炼丹、斋戒 , 二是名山里会有神秘的丹方 , 也就是修炼丹药的方子 。 丹方中包含一张很神奇的图 , 叫五岳真形符 , 当时被视作护身符 , 入山之人应当随身携带 , 才可以获得道教的神灵保护(《抱朴子内篇·游览》) 。 由此也可以看出 , 到了汉末东晋时期 , 入山修炼的人日益增多 。 “入山采药”成为了时代风潮 , 洞山系统也逐步形成 , 它们享有共同的时代背景 , 不仅是为了获得长生不老的修炼 , 也满足了在现世中躲开兵乱的需求 。

文章图片

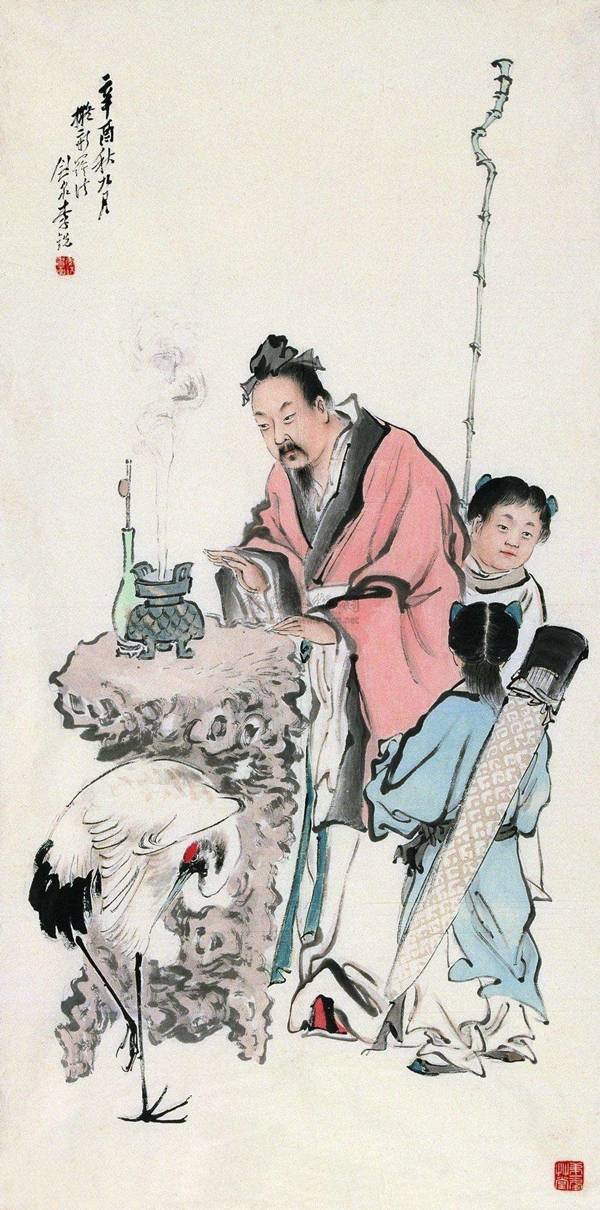

民国书画家李铣的《葛洪炼丹图》

提到葛洪 , 就要讲到一个重要的教派——江南葛氏道 。 曹魏时期 , 著名的方士左慈从北方前往南方开辟新的道教市场 , 在今江苏、浙江一带修炼仙药 , 最后将这些丹经传给了葛玄(葛洪的从祖) , 也是葛式道尊奉的葛仙公 。 因此 , 在左慈开发江南之后 , 北方的炼丹技术就和葛式道所传承的江南道教结合起来 。 作为江南道派的代表人物 , 葛洪强调“神仙可学 , 金丹可致” , 而不在于祭祀、侍奉鬼神 。 在《抱朴子内篇·黄白》中 , 他提出“我命在我不在天 , 还丹成金亿万年” , 即如果我掌握了炼丹的技术 , 我就能够长生不老 , 把命运掌握在我手里 。 这种事在人为的、把握长生之路的观点 , 很符合儒家社会的理性思维 , 讲究实际可控的事物 , 给末世里的人一根救命稻草 。 他写就《神仙传》 , 其中84神仙 , 江南出身占了70% , 体现了江南道教实操层面的记录 。 与此同时 , 他还著作医书《肘后方》 , 源于入山修炼时避免疾病的需求 , 催生了对草药的广泛识别和研究 。

那么在山里究竟是怎么炼丹的呢?所有的道士都是隐藏的化学家 , 所谓的炼丹无非是把硫和汞通过氧化反应在矿物质中提纯 , 它们经过九次或九次以上的还原 , 才会成为金丹 , 被认为具有神圣的效力 。 这个过程中需要干燥的环境 , 消耗很多活水 , 因此只有江南才能给炼丹术提供这样的条件 。 此外 , 江南特有的稻谷文明也有利于炼丹 。 稻米可用来做糠火 , 也叫文火 , 可以用低温慢慢烧 , 有利于矿物质析出 , 因此在道教转入江南之后 , 糠火在炼丹中被大量使用 。 举个例子 , 在道教里获得政权最大扶持的陶弘景 , 受梁武帝委托在茅山炼丹 , 拿到许多资金支持 , 炼丹为周期100天 , 第一阶段就用掉了谷糠一千二百斛 。 这次炼丹不幸失败了 , 陶弘景便转到福建的宁德霍山 , 却发现这里也无法炼丹 , 虽然硫磺矿石很丰富 , 但是“以人稀田寡 , 复以无糠为患 , 复白海道还永嘉” , 最后不得已又回到茅山炼丹 。 由此可见 , 江南的稻谷文化也为炼丹术提供了便利的物质基础 。

推荐阅读

- 滨湖新区|滨湖新区举办中医传统文化与职业健康专题讲座

- 中医药|中医药知识讲座走进桥西区明德路小学

- 健康陕西|讲座预告 | 担心孩子发育迟缓?那就快来听课吧

- 幸福教师的情绪密码|文安县四小开展‘幸福教师的情绪密码“专题讲座

- 防范校园霸凌|博野警方开展公益讲座防范校园霸凌

- |石景山海一社区开展“冬季常见病针灸与治疗预防”健康讲座

- 小柯|小柯来了!中国原创音乐剧小柯专场讲座在即墨古城举办

- 创业|桥西区开展“大众创业万众创新”创业辅导讲座

- 董仲舒|董子学院教师在大原书院举办系列董子思想讲座

- 同济大学|同济大学教授专场讲座在衡水十三中顺利举行