文章图片

四川卫视 x Figure

文章图片

导演|钟徐姣

撰稿|牛启扬

编辑|许 静

出品|FigureVideo

2020年末 , 嫦娥五号带着月球的土壤返回地球 , 让中国航天大业再次成为国人关注的焦点 。 站在科技之巅的航天人 , 更被视为集荣耀和智慧于一身的「天选之子」 。

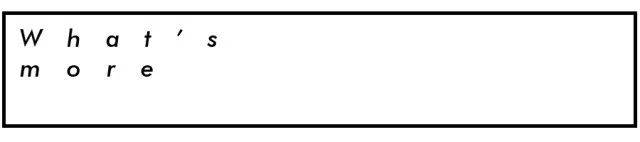

作为西昌卫星发射中心最年轻的指挥员之一 , 少年学霸于新辰的故事 , 似乎给了同样心系宇宙的年轻人不一样的答案:去掉那些光环 , 航天人 , 有时只是「一份自己感兴趣的工作」 。

文章图片

早期在发射场的于新辰

从电梯操作员起步

于新辰1991年生人 , 今年刚刚三十而立 。 发射中心的一些同事 , 仍然习惯称呼他为「小于」 。 十年前 , 他是这里年龄最小的应届生 。 到现在 , 他也是最年轻的指挥员 , 人生宛如一路开挂 。 但事实上 , 航天人这条路并不好走 。

2011年 , 于新辰从清华大学工程力学与航天航空工程专业本科毕业时 , 方兴未艾的互联网巨头是学霸同窗的就业首选 , 学校也给他推荐不少留在大城市的高薪机会 。

文章图片

在清华大学上学时 , 于新辰积极参加各种活动

可他更想继续从事与所学专业相关的工作 。 幼年时的于新辰 , 常躺在家乡院子里的竹椅上看星星 , 「把宇宙的奥秘给探索清楚」成为他忘不掉的少年梦 。 他打电话回家 , 父母的意见也是「干一些自己感兴趣 , 自己认为能获得价值的事」 。

于新辰最终选择了地处四川大凉山深处的西昌卫星发射中心 , 投身祖国的火箭发射事业 。

大凉山丘陵沟壑纵横 , 发射中心距离西昌市区还有60多公里山路 , 于新辰从北京辗转千里到达后 , 接受了一个同事们早已习惯的称呼「沟里人」 。

电梯操作员是于新辰在发射中心的第一份工作 , 每天在电梯里接送上下塔架的人到相应的楼层 。 他对此很坦然:「这是给我们将来走上真正的一线技术岗位 , 提供一个锻炼的过程 。 」

文章图片

四年多以后 , 于新辰仍然觉得自己是个新手 。 他意识到成为一名指挥员 , 需要完成多少艰苦的训练 。 他在火箭动力系统多个基础岗位轮岗 , 不断学习提升自己 。 白天工作 , 他就利用晚上的时间来补课 。 他解释这种充实度:「我不是去熬夜上网 , 熬夜刷视频 , (而是)真真正正干到晚上3点多」 。

直到成为指挥员 , 他才真正理解航天人的意义:「我是真真正正干了一些实事 , 我把卫星送上天了 , 咱们北斗组网又推进了一步 , 我把嫦娥送到了月球背面 , 这个是真真正正的一种价值感 。 」

学霸的「苦役」

于新辰是安徽涡阳县人 , 那里是老子的故里 。 现在家乡媒体称他为「涡阳骄子」——其实早在十几年前 , 他就已经是被清华大学提前批录取的「学霸」 。

于新辰说自己几乎回忆不到学生时期有什么失败的经历 , 还认真解释自己「不是吹牛」 。

于新辰认为自己在学习上善于总结方法 , 他高中时期的物理老师则说他思维缜密:「每次考试 , 于新辰的试卷都可以作为样卷展示 , 基本不会有什么涂改」 。

毕业后 , 于新辰把这种严谨性带到了工作中 。 而这 , 恰是一个航天人至关重要的品质 。

文章图片

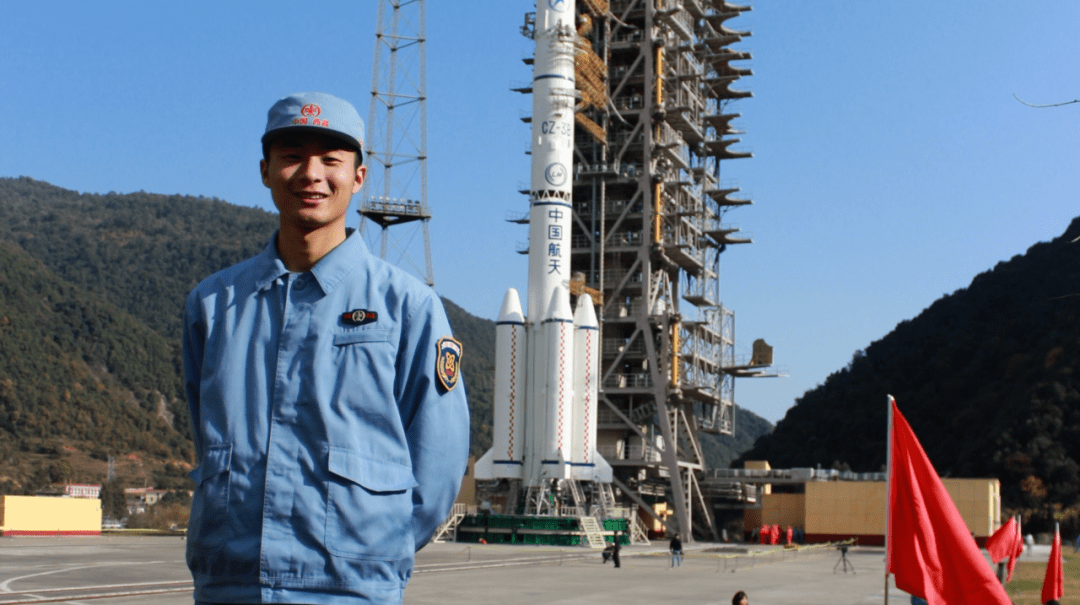

前苏联「联盟一号」飞船坠地事故 , 曾被编成课文写入教材 , 一个小数点的疏忽导致一架飞船的坠毁和宇航员的殒命 。 在这个容不下万分之一差错的领域中 , 人是最核心的因素 。 「实际上每一次火箭发射 , 或多或少 , 都会遇到一些突发情况」 。

排除故障是科研人员工作的一部分 。 于新辰所在的低温动力系统的工作 , 常和易燃、易爆、易泄露的燃料打交道 , 被称为「卫星发射中心最危险的岗位」 。

文章图片

穿上防护服检查火箭的工作人员

起初担任火箭低温动力系统担任操作手的时候 , 于新辰需要穿上数公斤的防护服 , 戴好防毒面具 , 在火箭狭小的空间里 , 检查气密性 , 他把图纸上每一个接口和零件的位置印在脑中 , 几年下来 , 同事们给了他个「活图纸」的称号 。

同时 , 因为在气检过程中常仔细辨听火箭贮箱和气瓶系统的声音 , 也练就了「听声捡漏」的本领 。 这些能力 , 让包括工作多年的科研前辈在内 , 对于新辰产生由衷的认可 。

但是突发故障总是令人意想不到 , 工作最累的时候 , 于新辰和同事们最想做的 , 就是结束后「啥都不想 , 衣服一脱就睡觉 , 倒头就睡」 。

文章图片

于新辰已经参与了多次指挥

担任低温动力系统指挥员后 , 于新辰的责任更重 。 有一次临近火箭发射时遇到紧急故障 , 距离推进器加注只有三天 , 他和同事彻夜工作 , 直到把故障排除 , 连续工作了30多个小时 , 以至于他向上级汇报的时候 , 「都有点语无伦次了」 。

于新辰形容工作完成后的这种疲劳 , 「我们是懒到钱到地上都不想捡」 。

【火箭|从小县城走出的火箭专家】面对工作的压力 , 于新辰不会用年轻人都喜欢听歌看电影来排解放松 , 这些事在他看来是一种干扰:「我可能更多做的就是我把更多的注意力集中在它上面 , 把它解决掉 。 」

走进历史洪流中的人

2018年 , 西安航天动力研究中心副主任设计师张小平离职 , 跳槽至民营火箭企业北京蓝箭空间科技有限公司 , 曾引发公众对于国企用人机制的热议 。

于新辰却说 , 过去十年 , 自己从没有因所从事的岗位感到后悔 。

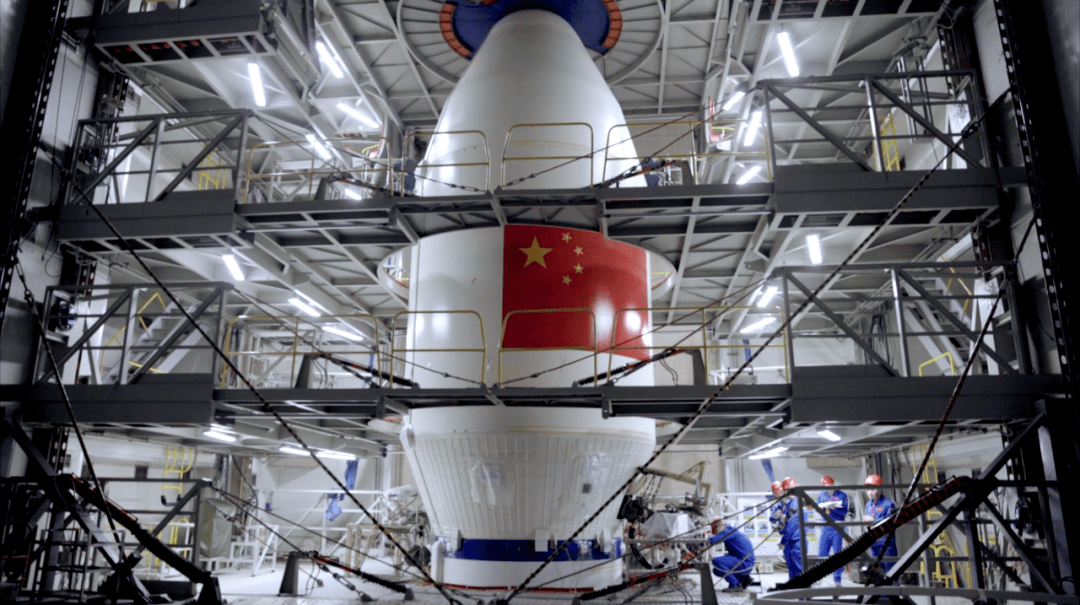

唯一的心理落差 , 是这里并不像他想象中那样高度自动化——很多需要人力操作的岗位是与剧毒、易燃易爆等危险打交道 , 「可以说风险比较高」 。

但他很快就了解到 , 世界上很多国家的发射场都是这个情况:「智能化水平高 , 导致的一个后果就是可靠性的降低 。 」

文章图片

发射场一些环节尚需人工参与

西昌卫星发射中心至今已满五十年 , 高级工程师林义勇 , 曾回忆上个世纪80年代度过的一次春节 , 他与同事搭着棚子 , 用锅煮着面条 , 就这样看守着设备 。

相比过去 , 现在发射中心的生活条件已经得到的巨大改善 , 于新辰这一代青年科研人不再拮据 , 他们把更多的心思放在了航天事业本身的发展上 , 不是单纯去考虑如何吃苦 , 「更多的是希望有一种科学合理的方法和机制」 。

作为中国探月工程「绕、落、回」三阶段的收官之战 , 嫦娥五号任务从立项到返回 , 持续了整十年时间 。

这十年 , 于新辰经历了76次火箭发射 , 但仍会为每次火箭发射成功而兴奋:「太阳能帆板打开之后 , 我还是非常激动的 。 」

文章图片

放假时 , 于新辰和同事们结伴骑行散心

被央视等主流媒体专题报道、入选中国好人榜、被家乡人称作「骄子」 , 当年那个清华录取生可能未曾想到 , 十年前他只是遵从内心一次选择 , 会带给他这些意料之外的收获 。

我们问于新辰 , 他是否意识到自己走进了历史的洪流当中 , 他说没有想过 , 「我觉得目前还只是我们单位一个普通的工作人员」 。

- END -

? Copyright Figure Studio

版权所有 , 未经允许请勿转载

推荐阅读

- 协议|伊朗国防部宣布发射运载火箭

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 高密度|12战12捷!数说长征三号甲系列火箭的2021

- 长三乙火箭|2021年中国航天宇航发射任务圆满收官

- 宇航|长征火箭48发全部成功!2021年中国航天宇航发射收官

- 运载火箭|我国成功发射通信技术试验卫星九号

- 通信|长三乙火箭成功发射通信技术试验卫星九号 2021年中国航天宇航发射任务圆满收官

- 系列|通信技术试验卫星九号成功发射!长征系列火箭今年48次出征

- 运载火箭|将天绘-4卫星送入预定轨道,长二丁运载火箭今年圆满收官

- CHINA|我国成功发射天绘-4卫星 长征系列运载火箭完成第404次飞行