文章图片

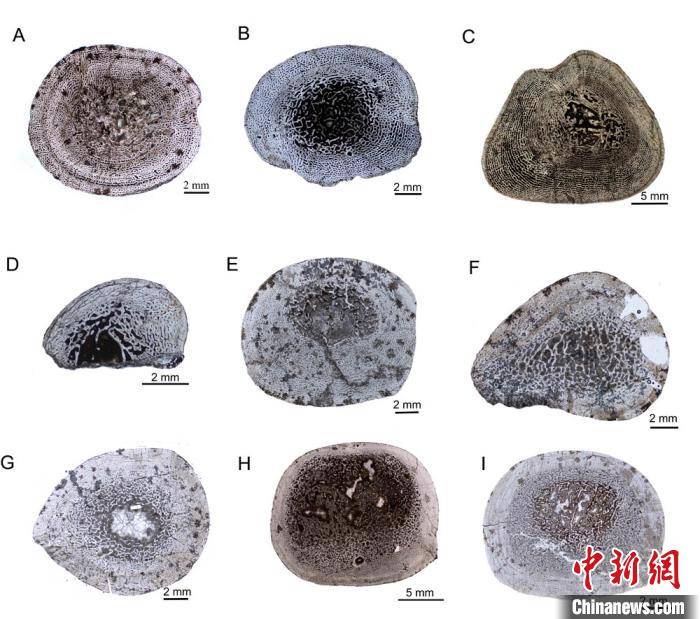

新疆水龙兽的骨组织显微结构 。 科研团队 供图

中新网北京3月19日电 (采访人员 孙自法)2.5亿年前的早三叠世在全球分布的水龙兽 , 曾被当做大陆漂移最有利的证据而被人们所熟知 , 它如何逃过二叠纪末(距今2.52亿年前)的一次生物大灭绝事件 , 一直以来备受学界关注 。

此前有研究认为 , 为应对大灭绝事件 , 水龙兽的体型在灭绝事件之后变小以减少身体消耗 。 中国科研团队对新疆早三叠世地层中产出大量的水龙兽化石 , 首次进行系统的骨组织学研究分析 , 识别出水龙兽个体发育历经三个阶段 , 小型化化石或是未成年水龙兽 。

这项由中国地质大学(武汉)韩凤禄副教授与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所刘俊研究员、赵祺副研究员合作 , 最新完成对新疆地区的水龙兽骨组织学的初步研究成果论文 , 近期在线发表于国际期刊《公共科学图书馆》(PloSONE) 。

据科研团队介绍 , 水龙兽是一类长相奇特、身长达2米左右的体型中等的植食性二齿兽类 , 其最显著的特征是头骨吻端向下强烈的弯曲 , 两侧各有一颗粗壮的犬齿 。 它们的化石非常丰富 , 特别是在2.5亿年前的早三叠世分布全球 。

二叠纪末生物经历了显生宙以来最大的一次生物灭绝事件 , 约有80%以上的物种消失 。 当时 , 海洋酸化缺氧、陆地高温干旱等极端气候造成海洋和陆地的生态系统的严重破坏 。 不过 , 水龙兽是个特例 , 它们不但闯过了二叠——三叠纪生物灭绝线 , 而且在早三叠世迅速扩张 , 占据了大灭绝后动物群的75%的比例 , 在各个大陆都可见它们的身影 。 那么水龙兽有哪些生存策略使得它们能够度过危机呢?

古生物学家此前对于水龙兽的生存策略有过很多研究:从外因上来看 , 比如一些大型食肉动物的灭绝使得水龙兽较少受到食肉动物的威胁 , 另外水龙兽可能以一些新兴的耐旱植物为食 , 所以食物充足;从内因上来看 , 有研究认为水龙兽有较强的呼吸能力可以适应极端天气 , 另外水龙兽可以穴居 , 以避免身体直接暴露在恶劣的环境里 , 还有学者统计了水龙兽的体型 , 发现它们在早三叠世变小了 , 这样就可以减少身体的消耗 。

“水龙兽的这些生理特征是否准确呢?我们可以从骨组织学中找寻一些答案 。 ”中国科研团队表示 , 骨组织学是对骨骼化石 , 特别是肢骨中段进行显微切片观察 , 通过观察脉管、骨胶原纤维以及生长停滞线来判断个体的生长速率和生长发育阶段等 。

骨组织学的研究在南非的水龙兽比较详细 , 其研究结果表明水龙兽具有类似于现代哺乳动物的较快的生长速率 , 但有学者认为之前提出的水龙兽的小型化可能是一种假象 , 因为骨组织学显示晚二叠世的水龙兽多数具有在亚成年期才会出现的生长停滞线 , 早三叠世时期水龙兽大多没有 , 表明在晚二叠世时期水龙兽死亡时多数已经达到至少亚成年了 , 而在三叠世时期它们多数在幼年期就已经死亡 , 也就是说还没有达到成年的体长 , 因此看上去变小 。

中国新疆地区早三叠世地层中也产出大量的水龙兽化石 , 但之前没有进行过系统的骨组织学研究 。 在这次最新合作研究中 , 科研团队系统采集了不同大小的7个水龙兽个体的肢骨 , 制作切片进行观察和测量 , 并与其他地区的水龙兽进行对比 , 识别出水龙兽个体发育有幼年、亚成年早期和亚成年晚期三个阶段 , 化石研究丰富的脉管形态和高的脉管密度证明水龙兽能够快速生长 , 它们在亚成年个体中出现生长停滞线和平行纤维骨 , 代表了生长的明显减慢 , 但仍然继续生长 , 没有达到体成熟阶段 。

与南非卡鲁盆地相同时代的水龙兽相比 , 新疆水龙兽死亡时的体型更大 , 且多数具有生长停滞线 。 科研团队认为 , 这说明新疆水龙兽在死亡时多数已经达到亚成年阶段 。 这可能代表了两地环境的差异 。 当时的新疆大概在北纬35度 。 而南非在南纬60度附近 , 更靠近极地 。 之前的一些沉积学研究也指示南非早三叠世是一种干旱炎热的气候 , 而新疆地区则相对湿润一些 。 因此多数南非水龙兽死亡时没有达到成年可能和相对恶劣的环境有关 。 “当然 , 这个结论还需要更多数据的支撑” 。

【团队|中国科研团队最新研究揭秘2.5亿年前水龙兽生存策略】科研团队表示 , 最新研究暗示新疆的水龙兽生活依然正常 , 没有观察到大灭绝事件的影响 。 不过 , 正如中国民间俗语所说“躲得过初一 , 躲不过十五” , 水龙兽在三叠纪还生存了约两三个百万年后灭绝 。 二齿兽类另一类物种肯氏兽类 , 则在水龙兽消失后繁盛了起来 。 (完)

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- 观众|古筝机器人现场演奏,32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种