今天 , 人工智能这条科技赛道上 , 中国在各个领域都没有掉队 。 底层算法、开发框架乃至芯片、开源生态、现实应用等等关键的产业要素 , 已经达到世界一流水准 。

而在上世纪五六十年代 , 人工智能在西方诞生并迎来黄金时期的时候 , 相关研究在中国还处于冰封状态 。 从追赶、并跑到引领 , 中国AI究竟是如何一步步蝶变的 , 是一个复杂且宏观的话题 , 其中 , 中国科技企业的参与及表现 , 就是一个绝佳的观察侧影 。

在中国领先AI企业百度的最新品牌宣传片《爱这时代 , 星辰大海》中 , 用镜头讲述了上世纪70、80、90年代中国科技工作者们是如何怀抱着技术自强的理想 , 坚定对技术信仰 , 并秉持技术长期主义的理念 , 以“十年磨一剑”的坚毅 , 为中国AI开辟前路 。

在心潮激荡、感怀过往的同时 , 想必不少读者也渴望着像影片中那样成为“看远一点”、领先时代的弄潮儿 。 接下来 , 中国AI产业的繁荣还需要哪些助推力?百度所代表的工业界AI发展动向 , 自然也成了重要的参考尺度 。

所以 , 我们不妨从海内外AI巨头们的产业动作出发 , 来尝试解析出中国AI持续释放更深层价值的线索 。

第一重线索:精准预判与基础投入 , 决定AI创新的“性感指数“

对于科技企业来说 , 想要“看远一点” , 必须具备对技术的预判能力 。

提到AI巨头 , 大家理所当然地会想到谷歌这位领跑者 。 原因也很简单 , 对方有着Deepmind这样的顶尖AI研究机构 , 常年在AI顶会赛事上占据前列 。 在AI的世界里 , 底层创新能力就是硬通货 。 某种程度来说 , 谷歌的云业务能够快速崛起 , 拼的就是AI技术深厚 。

而在举世瞩目的阿尔法狗横空出世之前 , 谷歌其实已经在AI赛道上前行了很久 。 2011年就成立了AI部门 , 逐步将AI应用于搜索等核心业务 , 再延伸到自动驾驶、机器人等领域 。

在中国 , 也有百度这样的企业与谷歌同频 , 在十多年前就做出了对AI的预判并开始投入 , 让中国没有错过这一次宝贵的人工智能机遇 。

文章图片

2010年 , 百度自然语言处理NLP部门成立 , 准备摘下这颗“人工智能皇冠上的明珠” 。 随后 , 又相继成立了深度学习研究院(IDL)、大数据实验室BDL、硅谷人工智能实验室SVAIL等 , 在当时中国还少有人走的AI赛道上不断加码 。

正是这种基础研究投入 , 让百度在CVPR、ECCV、NeurIPS、INTERSPEECH等全球顶级的人工智能学术会议和相关竞赛上问鼎冠军近30次 , 连续两年入选《麻省理工科技评论》“50家聪明公司” , 跻身《哈佛商业评论》评选的“2019年全球 AI 公司五强” 。

关于AI , 百度完成了一次长达十年之久的春种秋种 。 2020年12月 , 国家工业信息安全发展研究中心、工信部电子知识产权中心发布《2020人工智能中国专利技术分析报告》 , 在人工智能专利申请量和授权量方面 , 百度以9364件专利申请和2682件专利授权处于第一位 , 展现出中国AI“头雁”的实力 。

但时代的车轮还在滚动 , 为未来中国科技版图积蓄力量 , 也已经写在了百度的战略路线图中 。 在前沿技术上 , 百度和谷歌、IBM等全球巨头相比也没有遗漏 , 积极布局量子计算、生物等领域 , 已经研发出国内首个云原生量子计算平台量易伏 Quantum Leaf等等成果 。 在最近二次回港上市的招股书中也提到 , 会将50%资金用于持续科技投资 。

谷歌与百度的故事证明了 , 科技世界所尊崇的唯有创新 , 巨头的光环背后 , 往往是长达十年乃至更长的风雨兼程 。

目前来看 , 中国AI创新在数量与质量上都构筑了深厚的护城河 , 有理由相信 , 百度在技术研发上的长期投入 , 会在接下来的科技竞赛中 , 源源不断地为中国AI注入强劲竞争力 。

第二重线索:云与AI支撑的产业智能化 , 加速技术价值高效释放

如果说基础研发是科技创新的命脉 , 那么产业价值的兑现 , 则是一项技术能够长久持续发展的动力源泉 。 AI作为底层通用技术 , 更需要打通实验室与各行各业之间的接口 。 谁能搭建起高效率的产学输送管道 , 就能在接下来的竞赛中更进一步 。

这也解释了 , 为什么大批中国“AI独角兽”的业绩报表没有融资时预期的爆发 。 原因就是在AI技术转化的时候 , 要么扎堆在算法为核心的AI解决方案 , 亦或是难度大、回报周期长的AI芯片等硬件领域 , 单一模式并不符合产业侧引入AI、应用AI的实际需求 。 以云为载体 , 来释放软硬一体的AI能力 , 是更可行的选择 。

在海外 , 谷歌、微软等强调AI技术能力的云厂商飞速崛起 , 蚕食着传统云服务巨头的市场份额;而在国内 , “云智一体”的百度智能云也成为“后起之秀” 。

借助云 , 可以将一系列AI的技术创新应用在各行业的方方面面 。 不过 , 中美AI巨头各自所面对的差异化市场环境与需求 , 也让二者走出了不同的技术路径 。

文章图片

在中国 , 越来越多的政府、城市、工业制造、煤矿能源等开始投身智能化 , 要求更综合、全面、自主的“云+AI”解决方案 , 这就对云服务厂商在基础算法、算力硬件、操作系统、终端应用、运维服务等等技术服务能力提出了挑战 。

面对这一机遇 , 百度智能云提出了AI-Native的云计算架构 。 在基础设施的AI计算集群、AI芯片到工程平台的飞桨、云原生以及到应用平台的视频云、区块链等 , 通过云智一体、端到端的方式 , 来高效支撑产业智能化 。

目前 , 百度智能云已经在智能交通、工业、金融、能源等多个数智化升级赛道上拿下了大单 , 给百度业绩带来实实在在的增长 。

更值得关注的是 , 全球可能没有任何一个市场能够比中国更切身体会到社会产业数智化的魅力 , 将AI技术无缝接入千行百业的过程 , 必然也会让市场对百度的估值做出更积极的判断 。

总之 , 中国AI产业化已经形成了一个人工智能与大数据、云计算、各领域基础产业紧密融合的价值网络 , 也让百度的商业潜力上达到了历史高点 。

第三重线索:AI生态赋能百业创新 , 助力中国科技自强

如果说今天的国人对科技企业还有什么期待 , 那就是不要再被“卡脖子”掣肘 , 掌握核心技术 。

核心科技是不是就是一种或几种算法、应用呢?其实还有一种隐含的“卡脖子” , 叫底层框架与生态 。

在海外 , 深度学习框架几乎已经成为美国科技巨头的“必争之地” , 谷歌、Facebook、微软等公司不遗余力地打造深度学习框架、开源社区等一系列AI民主化基础设施 , 来争夺AI开发者 。

但试想一下 , 如果中国开发者要训练一个政务或军事领域的算法 , 却只能在欧美的深度学习框架上完成 , 风险有多大 。

在产业智能化的过程当中 , 大量的供应链企业、方案服务商等也需要工具来开发垂直算法与应用 , 英文框架对于来自各行各业的中国开发者们来说 , 也不够友好 。

幸好 , 国内头部科技企业也都看到了关键问题所在 , 百度最先推出了深度学习平台飞桨 , 是中国首个自主可控、开源开放、功能完备的产业级深度学习平台 , 目前已经凝聚了超过265万开发者 , 形成了繁荣的社区生态 , 开源贡献者超过5000位 , 发展飞桨开发者技术专家(PPDE)97位 。

在权威数据调研机构IDC公布的2020年下半年深度学习框架平台市场份额报告中 , 百度与谷歌、Facebook 居于中国深度学习平台市场综合份额前三 , 百度位列第二 , 与谷歌几乎持平 。

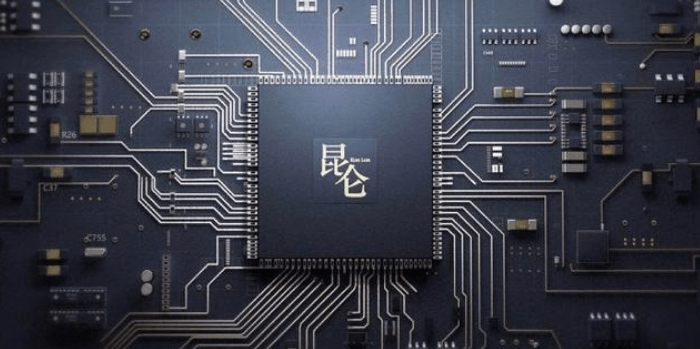

光有框架还不够 , 支撑人工智能研发与部署的AI芯片国产化也是题中之义 。 百度在2018年发布了自主研发的AI芯片——百度昆仑 , 2019年流片成功 , 2020年量产 。 昆仑与飞桨融合 , 能够为开发者提供强劲、低成本、自主可控的AI算力与开发环境 , 推动AI应用创新的同时 , 缓解“卡脖子”的难题 。

文章图片

在此基础上 , 百度将自己多年核心技术领域的积累和产业实践 , 集成打造了软硬一体的AI大生产平台“百度大脑” , 通过基础层、感知层、认知层、平台层和安全层的完备体系化能力输出 , 赋能千行百业智能化升级 。

可以说 , 从底层的基础算法、开发框架、芯片硬件 , 再到Dueros开放平台、Apollo自动驾驶生态等 , 百度的AI技术和产品体系已经形成了一个庞大的生态“蓄水池” , 能够满足从产业界到整个社会的AI需求 , 源源不断地滋养着智能中国的万物生长 。

当整个社会都在成为AI创新的舞台与赛场 , 必将驱动更广泛、深度的创造力释放 , 让中国科技的自立自强更有底气 。

最近 , 作为中国AI“头雁”的百度即将回港二次上市 , 接下来 , “国内AI第一股”的加速奔跑 , 令其长期发展潜力被看好 , 也必将令科技江湖再起风云 。

文章图片

回顾海内外科技巨头们的AI之路 , 会发现一项技术从实验室走向产业、从一个企业的信仰变成千行百业的渴求 , 需要跨越一个又一个山峦险峰 , 凝聚着无数人的脚印与心血 。

也使我们更加确信 , 即便是在不确定性的全球局势中 , 只要率先感知潮水的方向、持续兑现技术价值 , 旧世界的秩序与排位都是可能被打破的 。

【观点评论|科技强国旗帜下,AI高地与先锋百度】胸怀千里志 , 可越万重山 。 如果科技战场的硝烟注定短时间无法散去 , 那么 , 不妨“看远一点” , 铸剑未来 。

推荐阅读

- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力

- 机身重量|黑科技眼控对焦23年后回归,升级! 江一白解读EOS R3

- 公司|科思科技:正在加速推进智能无线电基带处理芯片的研发

- 项目|常德市二中2021青少年科技创新大赛再获佳绩

- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?

- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证

- 视点·观察|科技股连年上涨势头难以持续:或已透支未来涨幅

- 视点·观察|科技行业都在谈论“元宇宙”,可是它还不存在