|如何擦亮"太空之眼",让它们看得更清更远?

出品:科普中国

制作:陈健(中国科学院上海硅酸盐研究所)

监制:中国科学院计算机网络信息中心

目前天问一号距离地球约1.84亿公里 , 距离火星约90万公里 , 问天的星际征途还在继续…

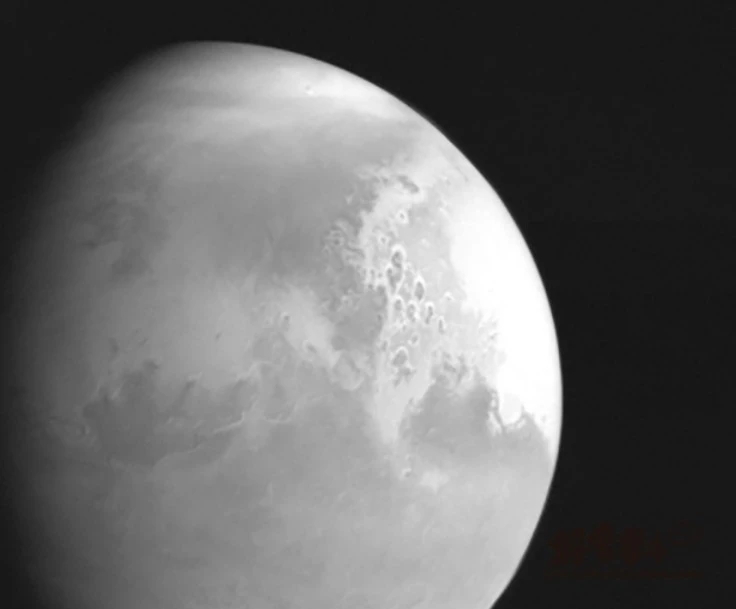

在此之前 , 天问一号在距离火星约220万公里处 , 传回了我国第一张火星照片 , 照片中阿茜达利亚平原、克律塞平原、子午高原、斯基亚帕雷利坑、水手谷等标志性地貌清晰可见 。

但对于专业人士而言 , 透过照片能看到的信息仍然太少 。

如何才能让飞船卫星等探测器"看"得更清楚呢?

天问一号拍摄的火星|图片来源 国家航天局探测器要看得清所考察的星球上的目标 , 必须要搞清楚卫星飞船等探测器上相机的三个关键指标——光谱分辨率、空间分辨率、时间分辨率 。

我们知道 , 太阳光通常是白光 , 当白光通过三棱镜折射后 , 就会形成一系列不同颜色(波长)的彩色光谱 。

白光是可见光 , 人类可以用肉眼识别 , 那些可见光之外的光谱就只有仪器才可以探测了 。

光的色散:白光其实由一系列不同颜色的光所组成的|图片来源:unitednuclear.com事实上 , 不只是光 , 不同的物质都有它独特的"光谱标识" 。

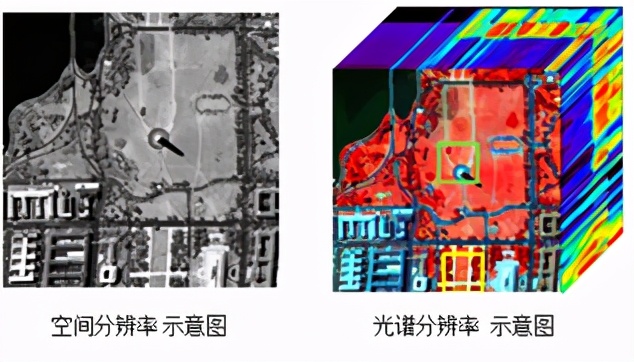

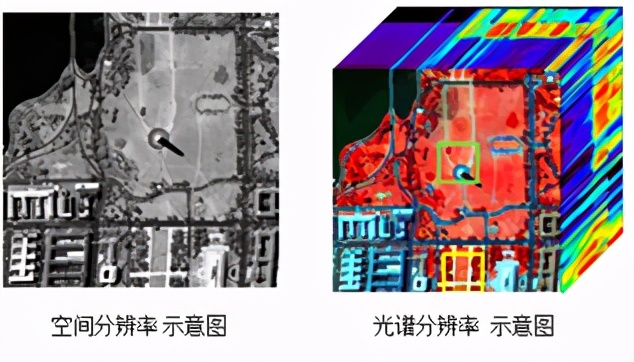

我们前面提到的光谱分辨率 , 简单的理解就是对"颜色"的分辨能力 。 具体来说 , 就是对影像中地物波谱细节信息的分辨能力 , 是卫星传感器接收地物箱射波谱时所能辨别的最小波长间隔 。

当间隔较小时 , 光谱分辨率相应就会越髙 。 在同样的波谱范围下 , 通常影像波段数越多 , 光谱分辨率越高 , 如高光谱影像往往比多光谱影像具有更髙的光谱分辨率 , 高光谱分辨率意味着卫星探测器能够识别更多的东西 , 像火眼金睛一样让细微的事物无处遁形 , 这对于影像地物的分类识别等具有重要意义 。

光谱分辨率高也有其缺点 , 那就是空间分辨率低 。 光谱分辨率与空间分辨率相互制约 , 遥感器成像的一个探测单元接收到的能量是电磁波在空间和波长上的双重积累 。

如果空间分辨率和光谱分辨率同时提高 , 信号将只能在更小的空间和更窄的波长上积累 。 信号减弱 , 信噪比降低 , 导致成像质量差 。 所以 , 当光谱分辨率和空间分辨率有一个推向极致时 , 另一个指标势必要降低 , 以保证接收到的信号足够强 。

这次天问一号拍摄的图像仅仅是黑白照片 , 为可见光波段范围的混合图像 , 由于是单波段 , 所以在图上显示为灰度图片 。

这种单波段遥感图像一般空间分辨率高 , 但无法显示地物色彩 , 也就是图像的光谱信息少 。

光谱分辨率示意图(上)和空间分辨率示意图(下)

图片来源:https://blog.csdn.net/zaishuiyifangxym/article/details/89461704那什么是空间分辨率?

当我们夸赞一张图片高清时 , 其实是想说这张图片能够让我们看清更多的细节 。

作为太空之眼的探测器想要看得更清楚 , 也需要捕捉细节 , 让眼神更锐利 , 这就需要提高空间分辨率 。

通俗来讲 , 空间分辨率就是探测器能看得见地面上最小物体的能力 。

从专业角度上来说 , 空间分辨率是对遥感影像空间细节信息的辨别能力 , 指的是传感器能够分辨的最小目标地物的大小 , 是实际卫星观测影像中的一个像素所对应的地面范围 。

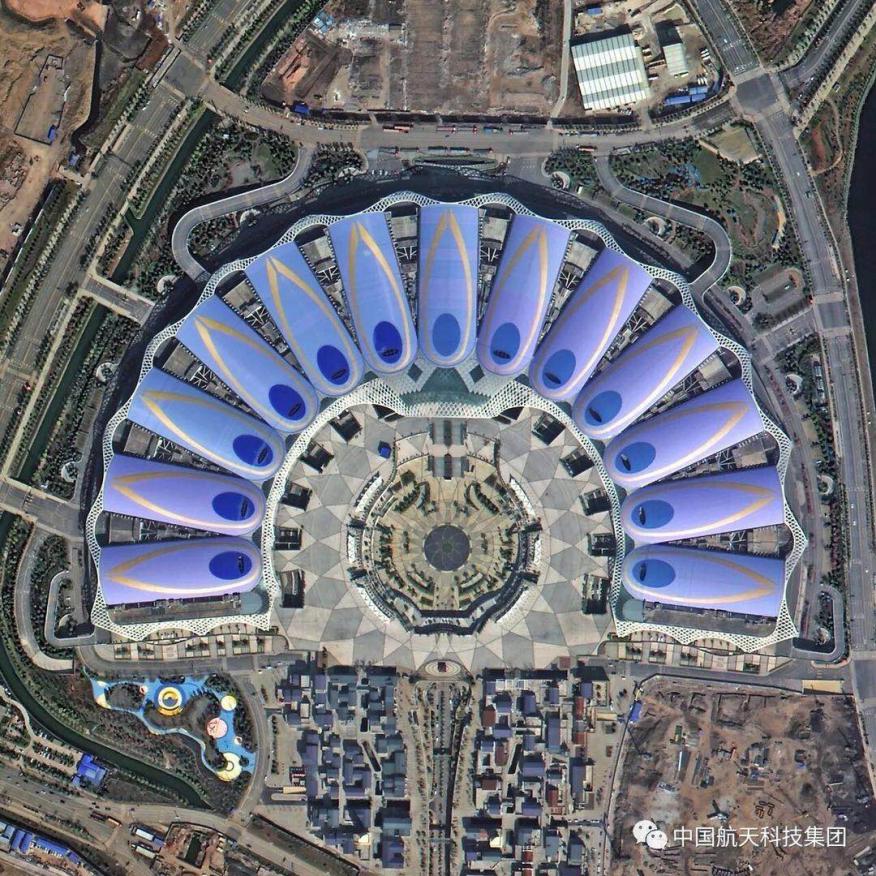

例如 , 我国研制的高分二号卫星分辨率达到了0.8m全色/3.2m多光谱 , 使我国空间对地观测能力进入亚米级时代 。

这意味着能够观测到地面上的小汽车;高景1号卫星则分辨率达到了0.5m的分辨率 , 高分11号卫星的空间分辨率得到了进一步的提升 , 分辨率达到了0.1m[1] , 影像中的一个像素所对应的实际地面大小0.1m*0.1m , 获得了较高的空间分辨率 。

高景一号卫星拍摄的云南滇池国际会展中心影像|图片来源:中国航天科技集团高空间分辨率图像对于影响目标地物的识别和目视解译等具有重要的作用 。 空间分辨率的大小和哪些因素有关呢?

一般来说 , 离观测对象越近 , 看得越清楚 , 也就是说和探测器的轨道高度H有密切关系 。

另外"眼睛"越大看得越清晰 , 空间分辨率的大小还与探测器上的相机的口径大小D有关 。

各国发展的科学水平也影响着空间分辨率的大小 , 不同探测器上的像元大小a不同 , 我们也可以通过公式来表示[2]:

R=H*a/(D*F)

【|如何擦亮"太空之眼",让它们看得更清更远?】其中F=f/D (F为f数 , f为相机口径的焦距)

这次天问一号探测器的轨道器搭载的六大载荷里有两个都是光学成像设备 , 分别是中分辨率相机与高分辨率相机 。

其中高分辨率相机在近火星点300公里轨道高度成像分辨率可达0.6米 , 根据相关媒体报道 , 高分辨相机的口径仅400mm 。

"天问一号"高分辨率相机主镜正面大概长这样|图片来源:作者拍摄那是不是空间分辨率越高越好呢 , 其实不然 , 俗话说得好 , "鼠"目寸光和管中窥豹 , 由此可见 , 空间分辨率并不是越高越好 。

分辨率越高 , 看得到的范围就越小 , 也就是看得了细节 , 却不知道全貌 。

就如同我们在地图上用放大镜查找位置一样 。 知道了具体位置(**街道**村) , 我们仍不清楚该如何一步步定位找到它 。

高分辨率只能"鼠目寸光" , 所看范围太小|图片来源:veer图库因此我们既要看得清楚 , 又要看的范围更大 , 以便洞察全局 , 这就需要探测器在更高的轨道上 , 看清更大的范围 。

这时候探测器的空间分辨率就不需要太高了 , 此时我们只要大概了解一个范围就可以了 。

如同我们缩小地图范围 , 了解我们查找的位置在**县**市**省 , 然后根据我们掌握的知识就自然明白所找的位置在哪里了 。

高分二号属于低轨卫星(轨道高度约为600km) , 因此它一次成像观测的视野会较小 , 只能通过两台相机拼幅成像 , 成像幅宽45km , 在侧摆23°情况下5天周期内可实现对地球表面任一区域的重复观测 。

从上述分析可以看到 , 高分二号卫星虽然实现了较高的空间分辨率 , 但仍存在观测的范围不足等问题 。

因此如果需要获得准确的位置信息 , 这就需要高低轨道探测器共同联合发挥作用 , 低轨道探测器获得高分辨率的图像 , 而高轨道的探测器获得范围更大的图像 。

除了要看得清楚 , 尽可能扩大视野外 , 工程师还要保证探测器有足够的时间去观察 。

被探测的星球都是不停自转的 , 探测器在较低轨道时 , 星球的自转速度小于探测器的飞行速度 , 探测器很快就会飞离所观测的位置 , 因此我们并不能保证探测器所看到的位置是时刻不间断侦查 , 因此学者提出了时间分辨率的观念 。

时间分辨率顾名思义就是对同一地点的重复观测能力 。 通常也把时间分辨率称为重访周期 , 重访周期越短 , 时间分辨率越髙 , 探测器看的也就越清晰 。

由于大多数目标是移动的非静止目标 , 如果没有足够的时间分辨率 , 等探测器飞回再侦查时 , 目标早已不知去向 , 因此髙时间分辨率对于地物的动态变化检测等具有重要作用 。

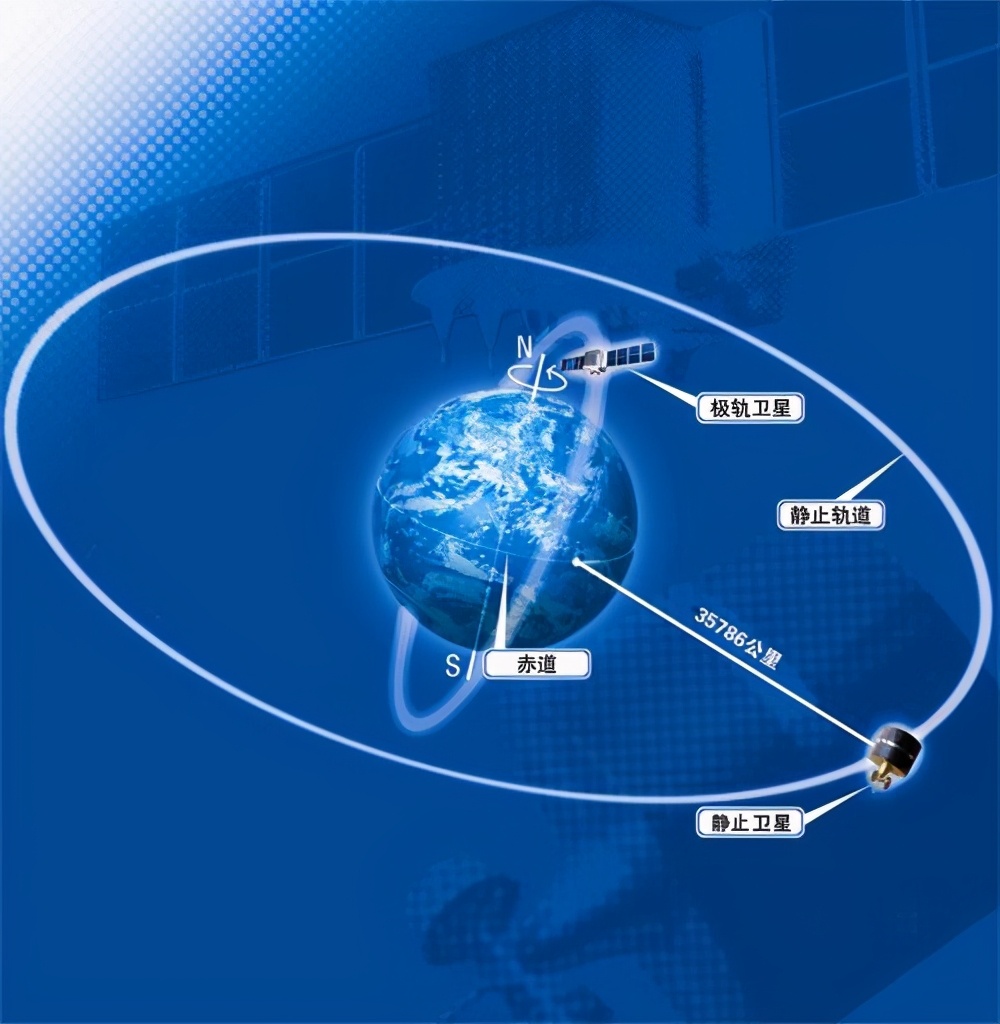

对于地球而言 , 地球自转的周期是23小时56分4.09秒 , 接近24小时 , 根据高中所学牛顿的万有引力知识 , 我们可以出计算地球同步静止轨道高度约为36000公里 , 这也是高考经常考到的题目 , 你还会计算吗?

也就是说 , 只要探测器在地球同步静止轨道 , 此时探测器的角速度就和地球自转的角速度相同 , 那样探测器就会一直在同一地点的上空不间断观测 。

高分四号就是这样的工作原理 , 它是我国成功研制的首颗地球静止轨道高分辨率光学遥感卫星 。

与高分二号不同 , 高分四号为高轨卫星 , 处于距地球36000km的地球静止同步轨道 , 所拍摄的每张照片可覆盖16万平方公里 , 通过拍摄60张照片可实现对西太平洋一千万平方公里的覆盖 , 拍摄时间约为4~12分钟 。

基本可实现对地实时探测 , 具有极其重要的战略意义 。

然而 , 由于高分四号卫星空间分辨率仅为50m , 对地观测形成的图片比较模糊 , 因此不能用于直接识别小目标 。

这个难题可以通过高轨卫星和低轨卫星的组合来解决 , 我们可以利用具有高时间分辨率的高轨卫星进行普查 , 再利用高空间分辨率的低轨卫星进行详查 , 但这种方法依然存在时效性不足的难题 。

同样 , 如果想要固定在火星某一位置长时间拍摄 , 探测器也要达到一定的高度 。

火星自转一周的周期为24小时37分22.6秒,和地球自转一周时间比较近似 , 但是它的半径只有地球的一半 , 因此探测器需要在约17000km的高度才能和火星保持相对的静止 。

地球静止轨道|图片来源:百度图库高光谱分辨率、空间分辨率、高时间分辨率的"三高"探测器存在吗?

同时具备其中两项的方法还是有的 , 提高地球静止轨道相机口径能在保证时间分辨率的同时使探测器具有高空间分辨率 。

拿高分四号来说 , 它的空间分辨率大约为50m , 将它的空间分辨率调整到10m , 卫星可发现100m以上大型目标 。

因此可以将高分四号的相机口径扩大5倍 , 约为3.5m左右 , 利用可见和红外波段实时探测目标 。

当然低轨卫星还可以与高轨卫星协同工作来进行观测 , 低轨卫星高分辨率可以清楚地看清地方目标 , 利用低轨卫星的高分辨 , 发现并识别具体更有价值的小型目标 , 然后利用高轨地球静止轨道卫星相机的高时间分辨率对其进行实时探测 。

除了对火星等地外星系进行探测 , 对地观测也是未来发展的重点 。

高分辨率对地观测卫星快速发展 , 对地观测系统由最初的单星模式发展为现在的轻小型卫星组建星座 , 实现了全天时、全天候、全方位的对地精细化观测 。

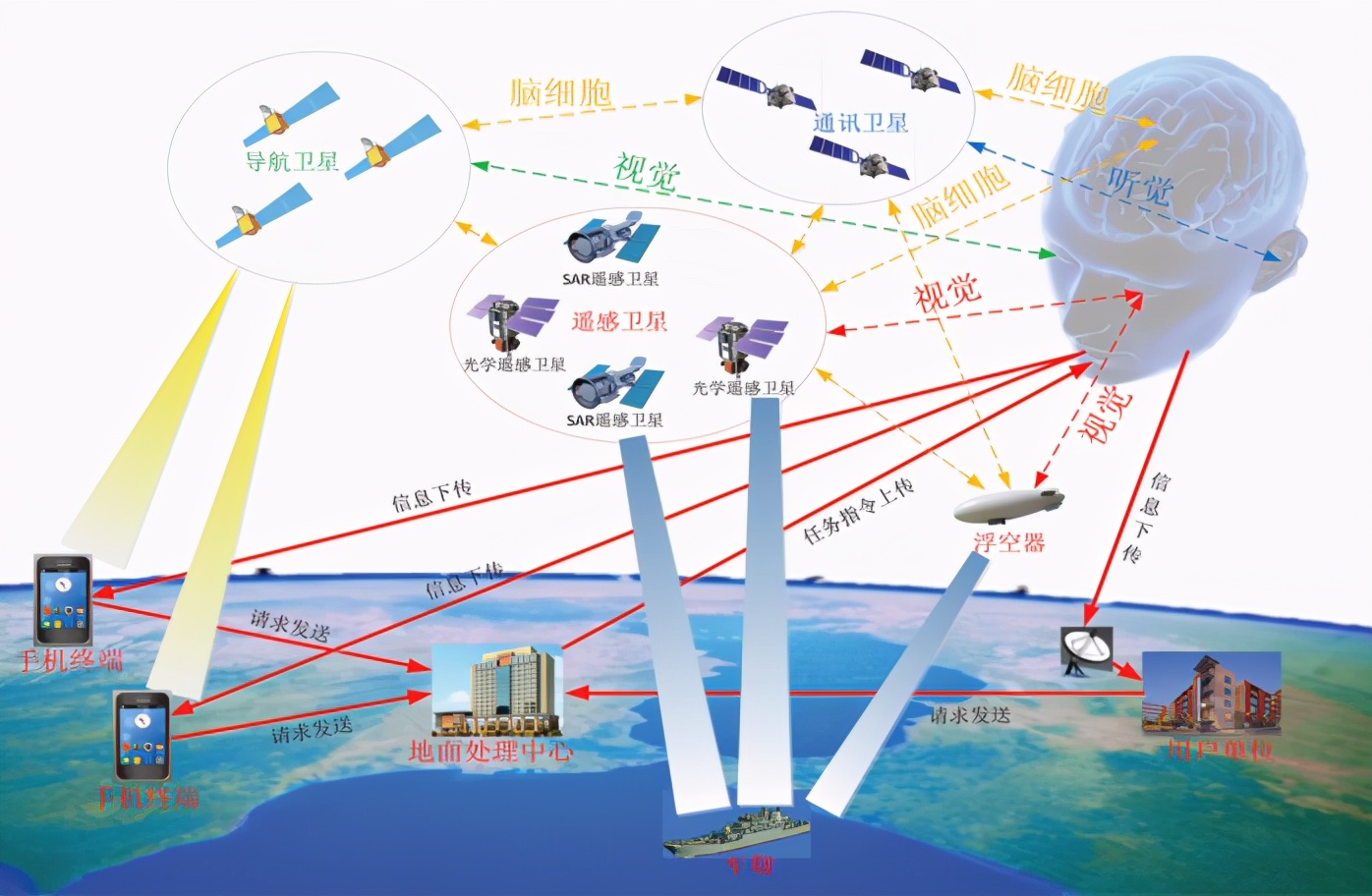

未来将通过对地观测卫星星座与通信卫星、导航卫星和飞机等空间节点动态组网 , 建立天基空间信息网络 , 实现智能化空天信息的实时服务 , 形成一种模拟脑感知、认知过程的智能化对地观测系统 。

此系统可结合地球空间信息科学、计算机科学、大数据科学与云计算及脑科学与认知科学等领域知识 。

在天基空间信息网络环境下形成集测量、定标、目标感知与认知、服务用户为一体的智能对地观测"脑"系统[3] 。

地球观测脑|图片来源:李德仁、王密 , 沈星等 , 2017作为太空之眼 , 探测器携带的高分辨率相机拓宽了人们认识和感知宇宙的能力 。

我们相信 , 这双持续"升级"的慧眼 , 还将在更多领域贡献价值和力量!

参考文献:

[1]郝哲 , 从对地观测卫星到对地观测脑 , 中国测绘 , 2020 , 10:10-13.

[2]刘韬 , 如何计算光学对地卫星的空间分辨率 , 国际太空 , 2013 , 10.

[3]李德仁、王密 , 沈星等 , 从对地观测卫星到对地观测脑 , 武汉大学学报 , 2017,42(2):

推荐阅读

- 星链|石豪:在太空,马斯克和美国当局是如何作恶的

- 样儿|从太空看地球新年灯光秀啥样儿?快看!绝美风云卫星图来了

- 公司|外媒:2021,人类太空事业的重大年份

- 模拟|(图文+视频)C4D野教程:Windows11的壁纸动效是如何制作的?

- 短片|马蜂窝推全球首份《星际太空旅行指南》,发布年度短片

- 帮信罪|带你了解什么是“帮信罪”如何避免落入陷阱

- 孩子|“双减”后 科学实践课如何做好“加法”

- 研发|俄开发太空飞行用多通道发动机

- 在线|企业配电房如何实现无线测温?安科瑞

- 尺寸|小米 12 / Pro 手机 3699 元起,雷军谈“双尺寸双旗舰”如何选择