文章图片

文章图片

如果我们用昨天的范式教今天的学生 , 就是在剥夺他们的明天 。

——杜威

【教育|《中小学智慧校园蓝皮书》总报告——从传统学校到智慧校园】人工智能、大数据、虚拟现实、5G、物联网、区块链技术的不断发展 , 已从需求层面改变了社会对于劳动力的需求结构 , 从供给面看来 , 技术也正在深刻改变着教育和学校的底层架构 。 社会时空结构、教育时空结构所发生的根本性变革 , 已经没有任何力量可以阻挡 。

在十四五开局之年 , 建设高质量教育体系 , 被纳入国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 。 这必然要求超越以前的教育发展理念和发展模式 , 也必然要求支撑发展的条件和基础有进一步的改进和提升 。

为了适应科技革命、工业革命对教育变革提出的新任务 , 为了适应已经发生根本性变革的教育所依赖的环境 , 教育必须做出改变——从工业化时代向数字化时代的转变 。 对于学校来说就是实现从传统学校向智慧校园的转变 。

转变一

打破与真实脱节的空间

——未来化空间改造

推动未来教育发展的主线之一 , 是理解什么是学校 。

2020年的疫情 , 打破了传统中学生必须到学校学习的思维定式 , 线上丰富的课程和教学资源已经能够满足学生对于知识学习的需求 , 那么学校的价值究竟是什么?

教育部学校规划建设发展中心主任陈锋认为:学校就是要为学习者创设真实世界 。

今天的学校制度和教育制度建立在工业化时代的需求和技术之上 , 工业社会形成了大量大规模的社会型组织 , 比如工厂 。 为了能够进入工厂工作 , 这时候的学习更重视人的工具性属性 , 因此更多强调的是标准化 。 这个时候的学校也更像一个工厂——按部就班上课 。 这样的形式牺牲了人的个性、多样性和选择性 , 失去了学校要创造真实世界的目的 。

当工业化时代的需求和技术已经发生改变的时候 , 学校的形态该如何改变?

北京市中关村第三小学是一个典型的案例 。

文章图片

2012年 , 中关村三小开始建设一所面向未来而设计的3.0学校 。 这里的空间多变、可组合 , 能够根据需要通过推拉门的开关创造更多样的学习空间和场景 。 这样的空间所带来的是人与人关系的变化 , 学习关系结构性改善会为学生在更加真实的场景下学习提供去中心化的多元支持 。

传统的学校希望孩子按照年龄在一起生活 , 但是面向未来 , 让每一个空间中有不同年龄的学生 , 不同学科的老师 , 才能更真实还原于认知建构的社交性与互动性 。

除了像中关村三小一样的整体建设外 , 还有不少学校在进行着局部改造 , 尽管这些学校的空间和功能仍能够满足二十一世纪前20年的教育需要 , 但当用“未来”的视角来审视空间和配置时 , 就往往出现了空间资源有限、过于强调单一学科功能、布局散落等问题 。 这也是当前绝大多数传统学校所面临的困境 。

顺德本真未来学校启动了两种方案来突破 。

首先 , 从实体空间上通过腾挪、并联、组合、规划 , 组建成相互关联、相互配合、相互依存的实体空间群 , 使其具备了融合学习、游戏玩乐、园林景观、校园文化等多维一体的功能意义 。 同时构建了新型的网络联结 , 引入5G , 创建了基于数字化、智能化的场景 , 通过高维知识数据空间支撑个性化的深度学习 。 两者结合 , 以打造新一代学习空间综合体 。

文章图片

科技在未来化空间改造的过程中起到了打破时空维度的作用 , 这也是场景变革中重要的一部分 , 但场景智能的重点不仅限于技术与现有教育场景的融合 , 而是技术如何支撑场景的变革、适应未来教育发展的需要 。

无论是整体建设还是局部改造 , 又或是借助科技赋能 , 可以看到越来越多的学校都在突破鸡笼式建筑的束缚 。

这也在提示我们 , 在学校未来化空间改造的的过程中 , 如果规划设计不管教育教学需求 , 那校舍永远都是标准化的鸡笼式建筑 , 如果进行教学改革 , 却不去考虑空间格局 , 那很多想法都没办法实现 。

转变二

OMO相融合的教学与管理

——内涵式发展

在世界经济论坛发布的《2020年未来就业报告》中称 , 受新冠疫情影响 , 劳动力自动化发展速度超出预期 , 未来五年内将有8500万个工作岗位被取代 , 与此同时机器人革命也将创造9700万个新岗位 。 这些工作岗位都需要人与机器的合作 。

由此引发的两个问题:学校到底应该培养什么样的人?学校到底需要什么样的教师?

- 培养什么样的人?

传统课堂习惯把学习的意义窄化为获取分数 , 而近些年流行的无论是STEAM还是PBL , 本质都是为了打通学科之间的界限 , 建立起知识与真实世界的连接 , 同时通过任务设计实现激励和驱动学习者自主学习的目的 。

教学活动本质上要围绕着驱动和激励学习者自主学习来进行 , 场景创新、技术应用 , 也都应为实现这一目标创造条件 。

人大附中西山学校在持续探索一对一数字化未来学习 , 它是指每位学习者拥有一件数字化学习设备 , 并能够运用信息技术及设备所提供的平台与资源进行自主学习、探究学习和协作学习 , 使学生从中获取自主、探究、协作学习的能力 。

文章图片

受到2020年疫情的影响 , 教育信息化已经成为全球高中改革的关键词之一 。 但是培养什么样的人 , 始终是教育与技术融合过程中需要思考的问题 。

例如 , 人大西山的教师在课堂教学设计中都会思考这样几个问题:本节课是否需要融合信息技术?本节课融合信息技术的优势在哪里?准备如何使用信息技术协助突破教学重点和难点?准备如何使用信息技术提升学生的思维?等等 。

今天由于技术的进步给教育提供了很多新的学习手段 , 但正如北京四中原校长刘长铭在疫情期间接受《白丁会客厅》栏目专访时所说:先进的技术未必能带来先进的教育理念 , 今天的教育 , 基本上还是在用比较先进的技术去支持比较落后的教育教学方式 , 灌输式的教育没有得到根本性的改变 , 只是由人灌变成了机灌 。

如果技术的加入仅仅是强化了应试教育的模式 , 弱化了学生学习的自主性、学习方式的互动性、学习过程的创新型 , 则技术便没有实现推动教育进步、培养未来人才的作用和目的 。

- 需要什么样的教师?

积极的判断并不意味着教师不会受到科技进步的冲击 。

北京师范大学余胜泉教授曾撰文分析人工智能教师的未来角色 , 指出人工智能可以成为自动命题和批阅作业的助教、学生学习障碍自动诊断与反馈的分析师、测评问题解决能力并进行素质提升的教练、个性化智能教学的指导顾问、学生成长发展的生涯规划师等多种角色[中国教师报2019/5/1期 , 第12版] , 而人类教师 , 就是要与人工智能共同协作 , 各司其职 , 这样培养出来的学生 , 才能适应人工智能时代的生存与竞争 。

教师必须面对与人工智能共同协作的新模式 。

上海市徐汇中学在2019年6月建设了5G+MR创新实验室 。 作为率先将5G引入校园的学校之一 , 该技术在学校的应用引起了关注 。 5G+MR课程需要匹配3D全息教学课件 , 通过3D全息教学内容来解决学生难理解、想象力不足、抽象内容无法体会理解等教学问题 。

文章图片

该课件的制作需要丰富的课程设计能力、教学经验以及强大的技术能力 , 通常借助3Dmax、Unity3D等软件进行开发 。 教师们需要从零学起 , 掌握3D全息教学课件模具制作技术 。 同时 , 教师还需要针对不同学习基础层次的学生 , 带动学生一同参与制作有学习重难点的微视频 。

新技术应用于课堂之中时 , 变革的不仅仅是学生的学习方式 , 同时也极大考验着教师们的自主学习、探究、同伴协作、人机协作能力 。 制约学校借助信息技术手段实现教学变革的是技术吗?教师是否具备相应的学习和开发能力才是新技术能否常态化应用并与教育教学实现深度融合的关键 。

疫情推动了全国教师信息素养的提升 , 但我们仍在完成基本教学任务与高质量进行线上教学之间 , 看到了教师能力的差异 , 即便线上教学的技术难度远远不如全息教学课件制作 。

2021年初 , 教育部等五部门联合发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》 , 着力解决线上资源与教育教学融合应用等问题 。 这意味着教师如何利用信息技术与线上教学资源完成教学 , 会成为影响教育教学质量的重要因素 。

当OMO教学成为常态化 , 教师能否在线上与学生保持高频互动、转变传统课堂教学模式、借助信息技术平台优势进行教学创新?回归校园后 , 能否利用线上教学经验反哺线下教学、合理利用海量教学资源 , 在知识性学习已经完全能够通过网络进行的背景下 , 做好学生的生活的指导者和成长的引领者 , 做好自身的成长路径设计 , 都将成为评判教师的新标准 。

现实是 , 今天大多数的教师 , 无法做到这些 。

转变三

多维度连接世界

——生态化布局

教育生态是指在一定环境下的教育发展状态 , 它应该强调尊重生命、尊重个人成长规律、尊重教育规律 。

在智慧校园发展建设过程中 , 生态可以“向内构建”——塑造校内学校支撑体系 , “向外延展”——形成多主体融合共生 。

- “向内构建”塑造校内学校支撑体系

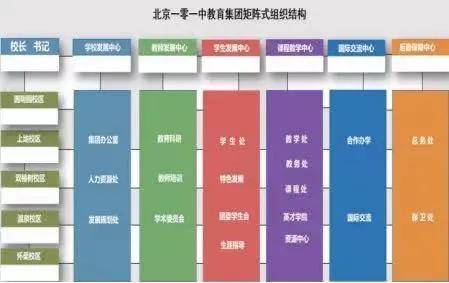

以北京一零一中为例 , 作为海淀区政府财政支持的科技应用场景唯一教育项目实践地 , 校长陆云泉将“生态”和“智慧”作为了构建未来学校的主题词 。 在集团化发展后建立起的“扁平化矩阵式”管理模式 , 非常具有学校内部生态建设的典型性 。

集团内各个校区均设置了学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、课程教学中心、国际教育中心和后勤保障中心 , 全方位管理学校各方面事务 。 每个中心均对标其部门的核心业务 。

文章图片

六大中心各设一名主管副校长 , 每周在集团校行政会上向校长和书记汇报中心已开展和即将开展的工作 , 商讨集团更大的规划和未来的发展布局 。 各分校区的六大中心分别由集团总校的六大中心统领 , 便于实现优质教育资源从历史悠久、文化底蕴浓厚的总校向基础薄弱的分校区辐射 , 同时也促进各校区之间的资源共享与共建 , 推动集团内文化的认同 。

北京一零一中的校内生态系统的建设打破了对传统模式的缝缝补补 , 而是一种新思维模式下的流程再造 , 通过优化组织形态、资源配置 , 构建了更加灵活的学校生态 , 为学生提供更加适合的高质量教育 。

- “向外延展”形成多主体融合共生

这是由于工业化的物质和技术基础条件决定了目前的教育体系带有相对封闭、孤立、自给自足的供给特征 , 但独自办教育在今天已经无法实现了 。 因为要构建真实的世界、因为要更好地推动学习者的自主学习 , 就需要重新思考教育跟社会、经济的关系 , 打破原有的组合、原有的障碍 。

因此 , 学校必须学会向外延展 , 与其他主体携手打造资源集成和配置平台 , 由被动接受技术 , 变为主动创造 , 让技术为自己所用 。

学校携手研究机构、企业共同推动教育发展、实现教育创新的案例已经越来越多 。 在这个过程中 , 学校和企业都更加清楚各自在教育发展过程中所扮演的角色与定位 。 协同创新 , 才是推动教育进步更好的方式 , 这也意味着教育会有更多的主体来参与 。

互联网、5G技术的发展、虚拟现实技术、大数据、人工智能都是在不断增加教育的主体和时空维度 。 推进家庭、学校、社会共同参与教育治理 , 也是在推动教育从单一主体向多主体发展 。

多主体、多维时空势必带来更复杂的变化 , 也意味着这将是一个更加复杂的生态系统 , 将更加考验教育者发展和治理的智慧 。

审阅指导

陆云泉 未来智慧校园研究中心主任、北京一零一中学校长

刘可钦 北京市中关村第三小学校长

刘 彦 人大附中西山学校校长

曾宪一 上海市徐汇中学校长

麦宝文 广东顺德本真未来学校校长

编 撰

安 飞 中国教育智库联盟秘书长、未来智慧校园研究中心执行副主任

王乙琨 中国教育智库网主编

来源 | 未来智慧校园研究中心

美编丨嘉晨

版权声明

本文系微信公号“中关村互联网教育创新中心(ID:zgc-mtb)”转载编辑文章 , 编辑后增加的图片均来自互联网 。 本公号不对文章观点负责 , 仅作分享之用 , 对其内容准确性、可靠性或完整性不提供任何明示或暗示保证 。 文章及图片版权归属原作者 。 如分享内容侵犯您的版权 , 请及时联系我们 , 我们会快速审核处理 。

推荐阅读

- 建设|这一次,我们用SASE为教育信息化建设保驾护航

- 原神|《原神》「飞彩镌流年」2.4 版本预下载已开启

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- 携手同行|陕西华晨教育集团携手同行,共赢未来

- 龙珠|realme GT2 Pro 预热,联名《龙珠》定制新品

- 短片|马蜂窝推全球首份《星际太空旅行指南》,发布年度短片

- 公司|《Control》开发商正在与腾讯合作开发一款PVE射击网游

- 技术|史河科技《船舶除锈机器人》项目获2021年中国造船工程学会科技进步二等奖

- 短片|马蜂窝推出《你咋不上天呢?》,每一次探索都值得被认真对待

- 直播|演示视频创作软件《万兴鹿演》新增“虚拟形象录制”