中国基金报

最近 , 小米的雷军老师频频上热搜 , 想必大家都知道了 。

第一件事是因为小米要造车 , 雷总发表了一篇感人肺腑的演讲 。 演讲里雷总倾诉了决定造车的心路历程 , 决定要押上人生的全部信誉 , 为小米汽车而战 。 听众无不为之感动 。

第二件事是小米换了LOGO 。

号称历时三年 , 由日本著名设计师原研哉亲自操刀完成 , 据说花了200万 。 但新Logo似乎只是由方变圆 , 引发网友群嘲 , 有网友建议雷军“当场报警” 。

文章图片

雷军最新回应:大师说看习惯就好 在4月6日晚的直播中 , 雷军也对新logo给予了回应 。

官方介绍显示 , 新Logo来头不小 , 是由日本国际著名设计师原研哉亲自操刀 , 历时3年打造 。

文章图片

文章图片

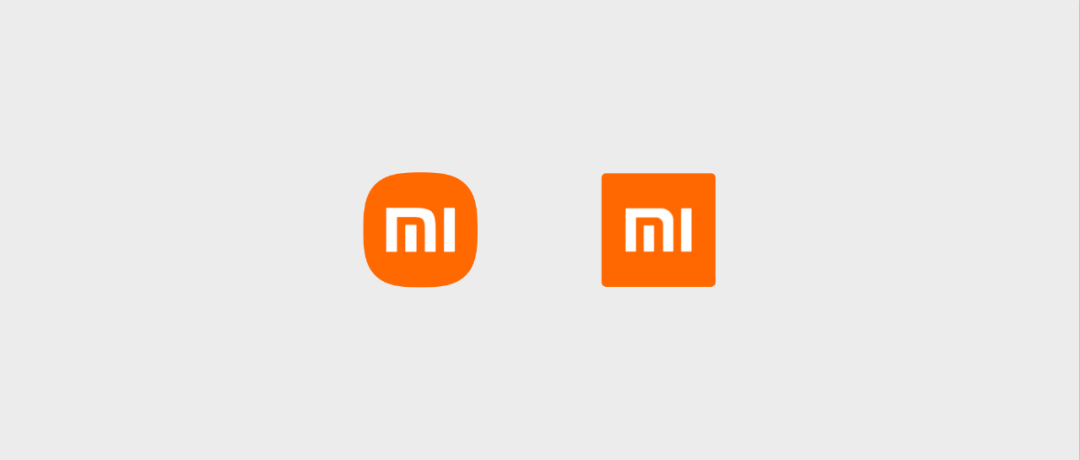

新logo分成两个标识 , 左边新 , 右边旧

雷军表示 , 估计不少人会说 , 就这呀?还改了3年?但是 , 这个设计师告诉他 , 它不只是一个简单的、形态的变化 , 而是一种内在的 , 精神气质的升级 。

在4月6日晚的直播中 , 雷军对新logo给予了回应 。 雷军称 , 最新Logo不仅从方形变圆形 , 字体、字宽、字间距都进行了调整 , 颜色也进行了调整 , 而且小米也因此有了字母logo:“xiaomi” 。

“3年前我看到这个最新Logo之后 , 也不太习惯 , 但原研哉大师告诉我看7天看习惯之后就好了 , 后来看了2年 , 觉得挺好看的 。 这个(最新)logo显得年轻、高级和时尚 。 因此 , (我们)又用了一年时间 , 做了调整 , 进行发布 。 ”

此前发布会上 , 雷军说:“小米市场部从2017年就开始准备 , 找到全球多家知名设计公司一起参与 , 提出很多个方案……”足见他对新logo的重视 。

然而 , 当这个号称“品牌重大升级”的标识出现在众人眼前时 , 大家的想法是:就这?不就是方变圆 , 难道是传说中“最高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”?

于是 , 网友们沸腾了 。

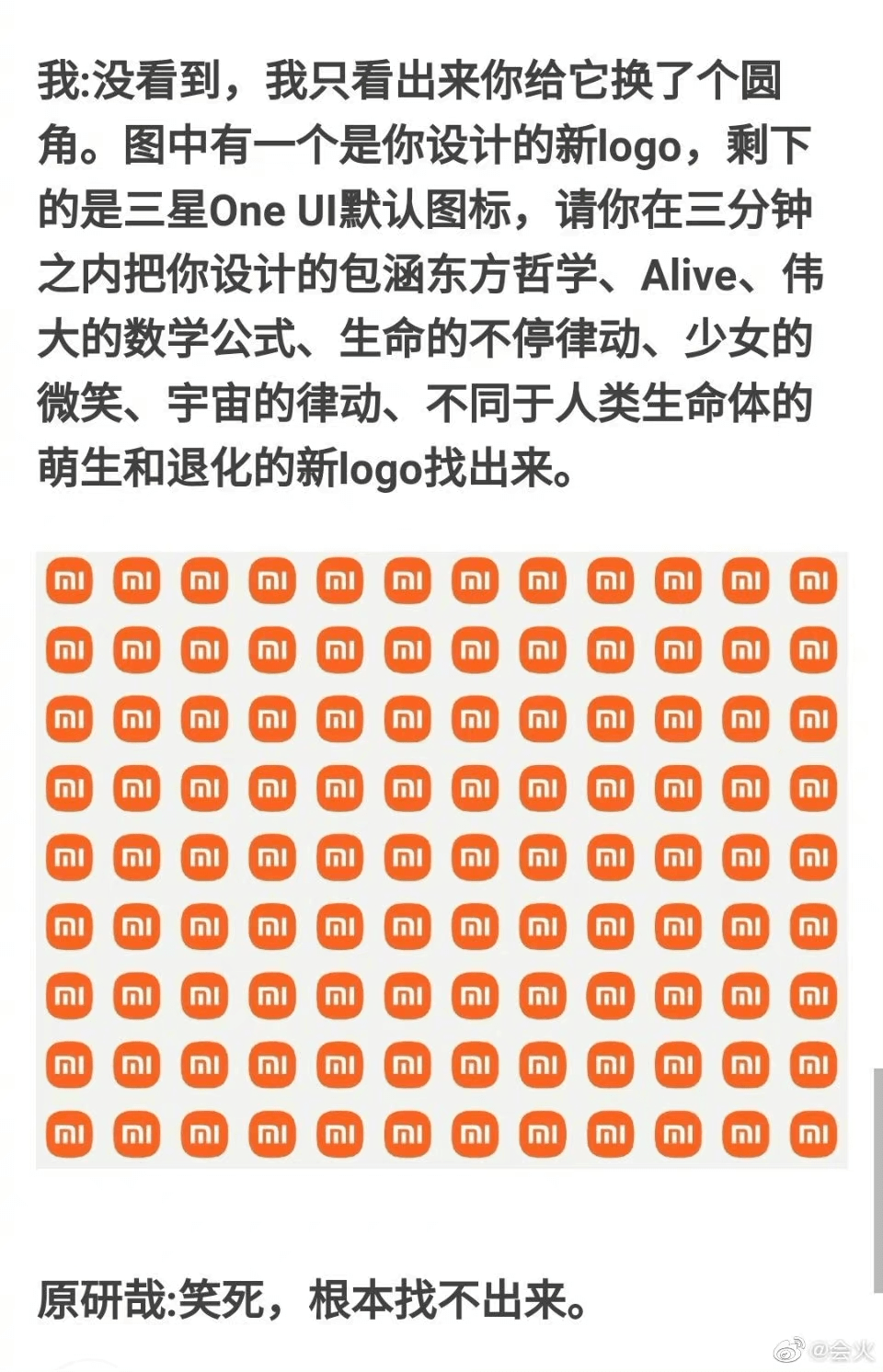

【雷军|雷军被日本设计师骗200万换LOGO?网友建议"马上报警",最新回应来了】“雷军被骗!小米请直接报警!”“给我200万元 , 我可以做出10种形状……”

有“热心群众”发现 , logo样式只需手动加上一行代码 , 便能轻松完成 。

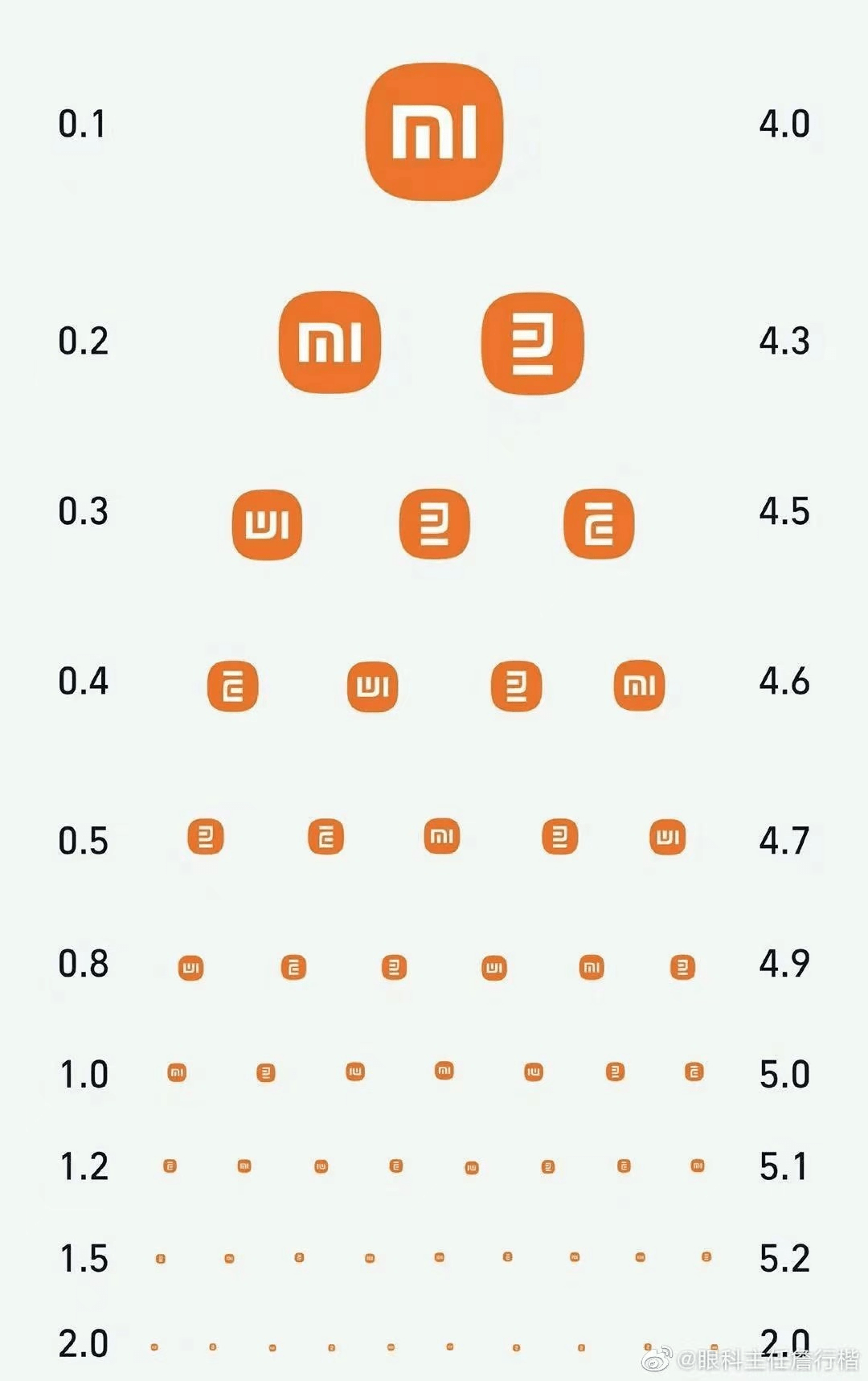

紧接着小米的新logo就被玩坏了 , 主要用于各种检测视力 。

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

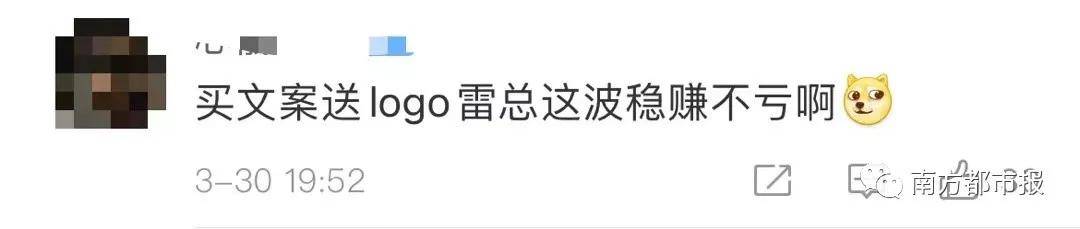

轿车还是SUV?售价多少?雷军回应了 首款车型是轿车还是SUV , 雷军称 , 在第一个月讨论后就有了结果 , 结果调研75天后又没结果了 。 直播前 , 雷军在网上就希望小米第一辆车是什么车做了个小调查 , 有45%的网友希望是轿车 , 40%的网友希望是SUV 。 “轿车还是SUV , 我们还要再商量 。 ”

文章图片

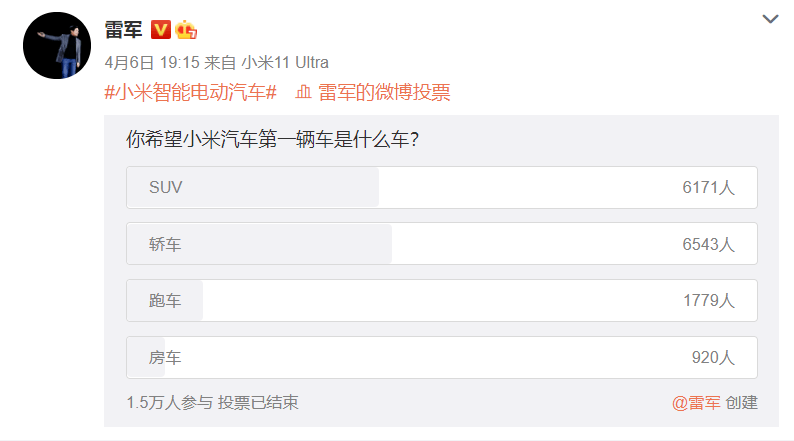

定价方面 , 雷军介绍 , 有三分之二的网友希望小米做定价10万以上的车 , 8%的人希望做30万的车 。 总结来说 , “大家希望我们做中高端的车 。 ”

文章图片

雷军再度解释了小米为何进入造车领域 , 他表示自己2013年两次拜访过马斯克 , 个人对电动车非常感兴趣 , 成为了最早一批的特斯拉车主以及蔚来和小鹏的第一个投资人 。

“过去小米没做车 , 因为想聚焦在手机行业 , 经过努力后 , 小米手机在去年重回了全球第三 。 在这个时点 , 米粉开始呼吁现在智能生态是一个整体 , 所以有米粉说 , 只要小米敢造(车) , 我们就必买 。 于是我们就杀到了造车领域 。 ”雷军说 。

雷军表示 , 小米是设立全资子公司造车 , 先掏100亿美元 , 过去75天的调研里考虑了无数困难和问题 , 现在要解放思想 , 放下包袱 , 全力以赴为米粉做辆好车 。

作为造车赛道的新手 , 小米有何优势?雷军设想道:大家都有常识 , 夏天不能车里开空调睡觉 , 因为这可能会导致一氧化碳中毒 , 对此 , 汽车为什么不能用上新风空调?而新风空调恰好是小米智能生态的主打产品之一 。 此外 , 雷军还提出 , 北方天气干燥 , 为什么汽车内不能带加湿功能?小米也有加湿器产品 。

雷军称 , 只要小米加入造车的行业 , 这个行业肯定会变得热闹很多 。 “我们小米要有汽车行业新兵的锐气、勇气 , 也要有敬畏之心 , 先做一款好车 。 ”

人民日报评小米百度等造车:

跨界造车 , 期待跨出新路

资本看好、时机正巧、条件具备……信息通信技术企业纷纷跨界造车 , 但要想在智能电动汽车产业取得成功 , 仍须应对不少挑战

10年投资100亿美元 , 首期投入100亿元人民币 , 用全资方式打造高品质智能电动汽车……3月30日 , 小米宣布跨界造车 , 成为苹果、百度之后又一家进军汽车产业的ICT(信息通信技术)企业 。

小米为何跨界造车?此时进入新领域晚不晚?上一轮新能源汽车投资热 , 一度在国内催生出上百家新品牌 , 短短五六年后 , 只有蔚来、小鹏、理想等少数企业脱颖而出 。 如今 , 新一轮智能电动汽车热卷土重来 , 背后逻辑发生了什么变化?

在笔者看来 , 苹果、小米、百度等企业下决心跨界造车 , 主要推动力有三:

一是资本 。 2020年 , 特斯拉市值上涨7倍 , 一度超过全球九大汽车跨国公司市值之和 , 达到苹果两万亿美元市值的近1/3 。 年销量不到5万辆的蔚来 , 市值一年飙升17倍 。 显然 , 在资本市场投资者眼中 , 无论传统汽车产业 , 还是以智能手机为代表的ICT产业 , 想象空间已经逐步收窄 , 向智能电动汽车跨界换道是现实选择 。

二是时机 。 按照埃弗雷特·罗杰斯的创新扩散理论 , 当创新产品市场份额超过一定比例 , 由于新技术成熟度提升、供应链成本下降、消费习惯的培育以及周边生态的成长等 , 产品将会进入快速增长期 。 对智能手机而言 , 这一比例是4% , 时间是2010年 。 当年6月 , iPhone4上市 , 39个月后 , 曾经的手机“霸主”诺基亚被谷歌收购 。 而2019年底 , 电动汽车在全球汽车市场中的份额恰巧达到4% 。 2020年 , 尽管受疫情影响 , 中国新能源汽车销量依然增长了10.9% , 欧洲市场更是猛增142% 。 可以说 , 进军智能电动汽车产业的最佳时间窗口已至 。

三是条件 。 汽车产业重资产、长周期 , 零部件上万、供应链繁杂 , 毛利率却不高 , 100多年来筑起的标准、技术、制造、服务等门槛 , 也增加了跨界者的难度 。 这也是2016年前后 , 苹果暂时放弃造车的原因之一 。 不过 , 电动化带来的汽车研发、供应链、制造、售后服务等领域的深度变革 , 正在将这些门槛逐步削平 。 以富士康为代表的专业代工模式的探索和兴起 , 甚至会改变汽车产业的重资产属性 , 让苹果在智能手机领域的轻资产、高利润模式得以复制 。 与此同时 , 智能化、网联化大潮正推动汽车进入全新形态——软件定义、数据驱动、远程迭代、用户运营……这些正是ICT企业的天然长板 。

尽管资本看好、时机正巧、条件具备 , 而且不差钱、不缺人才、机制灵活、生态完备、长板突出、粉丝热捧……但是 , 跨界者想在智能电动汽车产业取得成功 , 挑战同样不少 。 比如 , 基于对客户痛点、可量产技术及成本、行业趋势的前瞻分析 , 至少要提前24个月为首款车型做好产品定义 , 并制定好后续1至2款产品的规划 。 在行业加速转型、市场快速增长、新技术爆炸式突破的今天 , 踏准节奏并不容易 , 对跨界者而言挑战更大 。

当然 , 更多企业进入市场 , 催动产业加速裂变 , 也为跨界者创造了机会 。 如何创新求变、打破边界 , 带来更好的产品和体验 , 重新定义汽车产业的制造、销售、服务乃至盈利模式 , 并在用户运营上开辟新路?产业界和消费者都在期待跨界者的答卷 。

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 硬件|汽车之家年底裁员,员工称多个职能部门已被撤销

- 换卡|突然宣布:被迫停止运营!

- 视点·观察|张庭夫妇公司被查 该怎样精准鉴别网络传销?

- 社交|Facebook被指试图在美政客中抹黑前雇员Frances Haugen声誉

- 实力比|小米12对标苹果遭嘲讽?雷军:国产手机的实力比想象中强,有和苹果比较的勇气

- IT|新能源汽车年底卖爆 展车都被抢购 咋回事?

- 植被|二十年后的成都

- 雷军|和雷军一起开箱,领取小米12「专属指南」

- 硬件|日本要在十年内量产2nm?