国乐艺术家方锦龙与清华大学研发的墨甲机器人乐队同台带来一次“打破次元壁的合作” 。

新京报讯(采访人员 冯琪)在竹林与碧涧之间、风声与笛声之间 , 传来一个仓促的音符 。 这音符并非来自人类 , 而是来自机器人乐手 。 4月10日晚 , 《弦外之音-听见未来》创意音乐会在新清华学堂上演 。

据悉 , 为迎接清华大学110周年校庆 , 在新清华学堂启用九周年之际 , 国乐艺术家方锦龙与清华大学研发的墨甲机器人乐队同台带来一次“打破次元壁的合作” 。

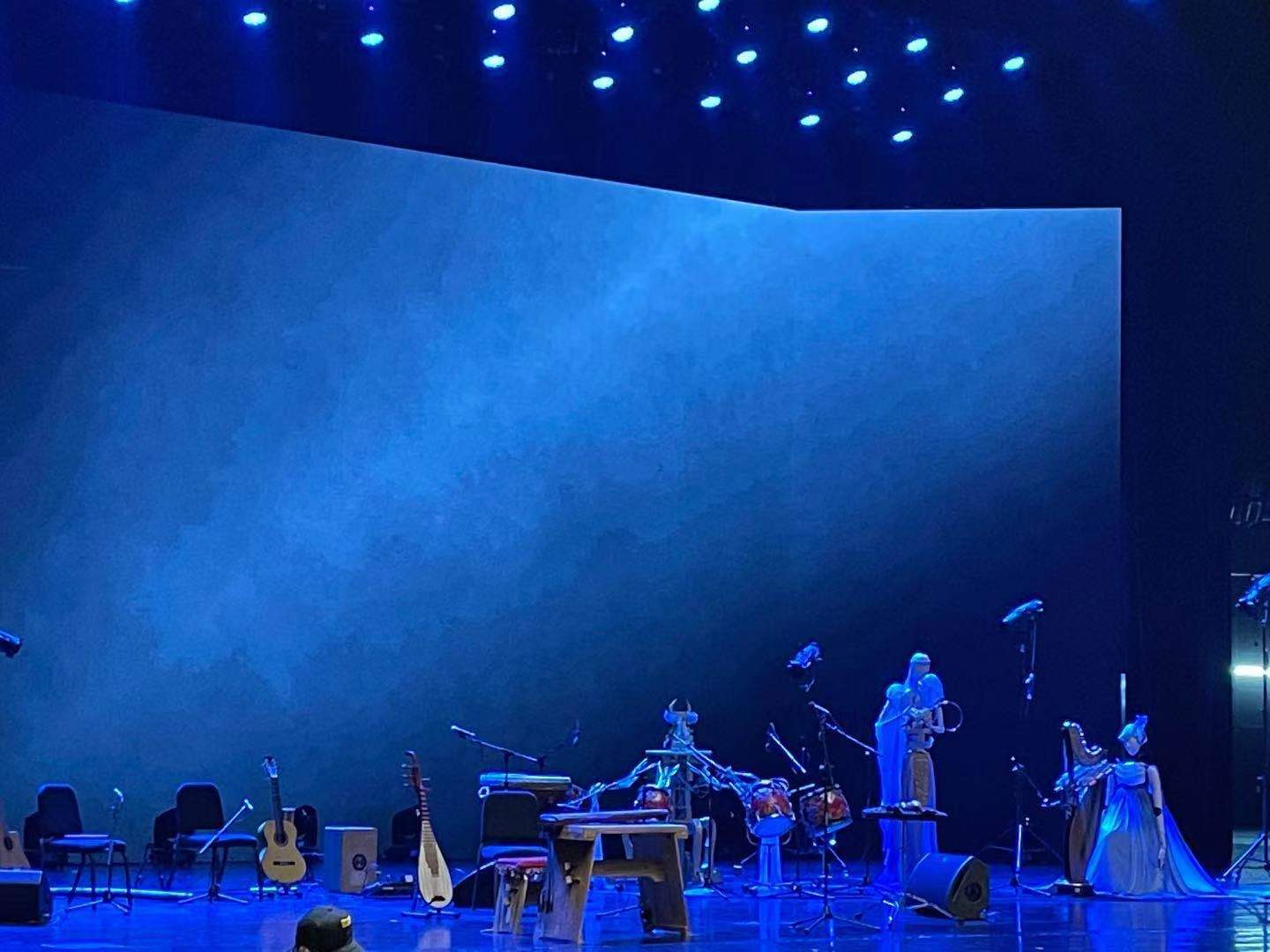

文章图片

【机器人|打破“次元壁”,国乐艺术家方锦龙与清华墨甲机器人乐队同台演奏】方锦龙与“墨甲”机器人乐队同台演奏 。 新京报采访人员 冯琪 摄

人类音乐家与机器人乐队合作的首次尝试

古笛、埙、葫芦丝、琵琶……从中国到世界、从八千年前的回响到未来之音 , 这次演出中 , 方锦龙为观众逐一展示讲解了十几种民乐乐器 。

“我们可以合奏一曲吗?”舞台上一个声音传来 , 它们是这场演出的另一主角——“墨甲”机器人乐队 。 三位机器人乐手已经就位 , 它们分别是竹笛机器人“玉衡” , 箜篌机器人“瑶光”和排鼓机器人“开阳” 。

随后 , 玉衡“吹”起竹笛 , 瑶光“奏”响箜篌 , 在方锦龙的配合下 , 共同演奏了《瑶族舞曲》 , 展开一场传统国乐与现代科技的对话 。

据悉 , 这场创意音乐会是人类音乐家与中国风机器人乐队合作与对话的首次尝试 。 采访人员了解到 , 此次演出的地点新清华学堂于2011年4月落成 , 2012年4月启用 , 是清华大学新百年标志性建筑 。 清华大学表示 , 本次音乐会的策划与筹备是对校园剧场功能边界的一次跨学科探索 。

文章图片

“墨甲”机器人乐队的三位乐手 。 新京报采访人员 冯琪 摄

“墨甲”机器人乐队再添新成员“鼓神”

演出现场 , “墨甲”机器人的三位乐手吸引了众多目光 。

采访人员从清华大学获悉 , “墨甲”机器人乐队是中国首支具有中国文化特色的机器人表演团体 。 三位机器人乐手的名字来源于北斗七星中的三颗星 。 “墨甲”机器人乐队名字 , 则取自诸子百家的墨家 , 源于墨家是古代崇尚工程技术的重要流派 。

“墨甲”机器人乐队是清华大学在艺术与科技相结合、学科交叉研究方面的教学与科研成果 。 据悉 , 清华大学美术学院多个专业的师生均参与了墨甲机器人乐队的研发工作 , 包括信息艺术设计系、雕塑系、染织服装艺术系等 。

作为“墨甲”机器人乐队主创团队核心成员 , 清华大学美术学院信息艺术设计系副教授米海鹏两年以来一直没有中断机器人乐队的研究 。 米海鹏向新京报采访人员介绍 , 与“墨甲”乐队诞生之初相比 , 在音质上 , 尤其是笛子的音质表现上 , 比当时的版本有了进步;另外 , 乐队的表演曲目也较之前丰富许多 , 机器人乐队的表演多样性也有提升 。

此外米海鹏透露 , “墨甲”机器人乐队除了上述三位创始成员以外 , 已经有了新成员——一位三米高、拥有12只手臂、每只手臂都可操作一件打击乐器的“鼓神” 。 下一步 , 米海鹏希望乐队能够进一步提升乐队的音乐表现力和表演多元化 。

新京报采访人员 冯琪 校对 刘越

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 人物|马斯克谈特斯拉人形机器人:有性格 明年底或完成原型

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境