新华社北京4月11日电(采访人员魏梦佳、王晨曦)10日晚 , 清华大学新清华学堂舞台上 , 3位与人类身高相仿的机器人“乐手” , 与民族音乐演奏家方锦龙同台表演 , 为观众带来一次“打破次元壁的合作” 。

文章图片

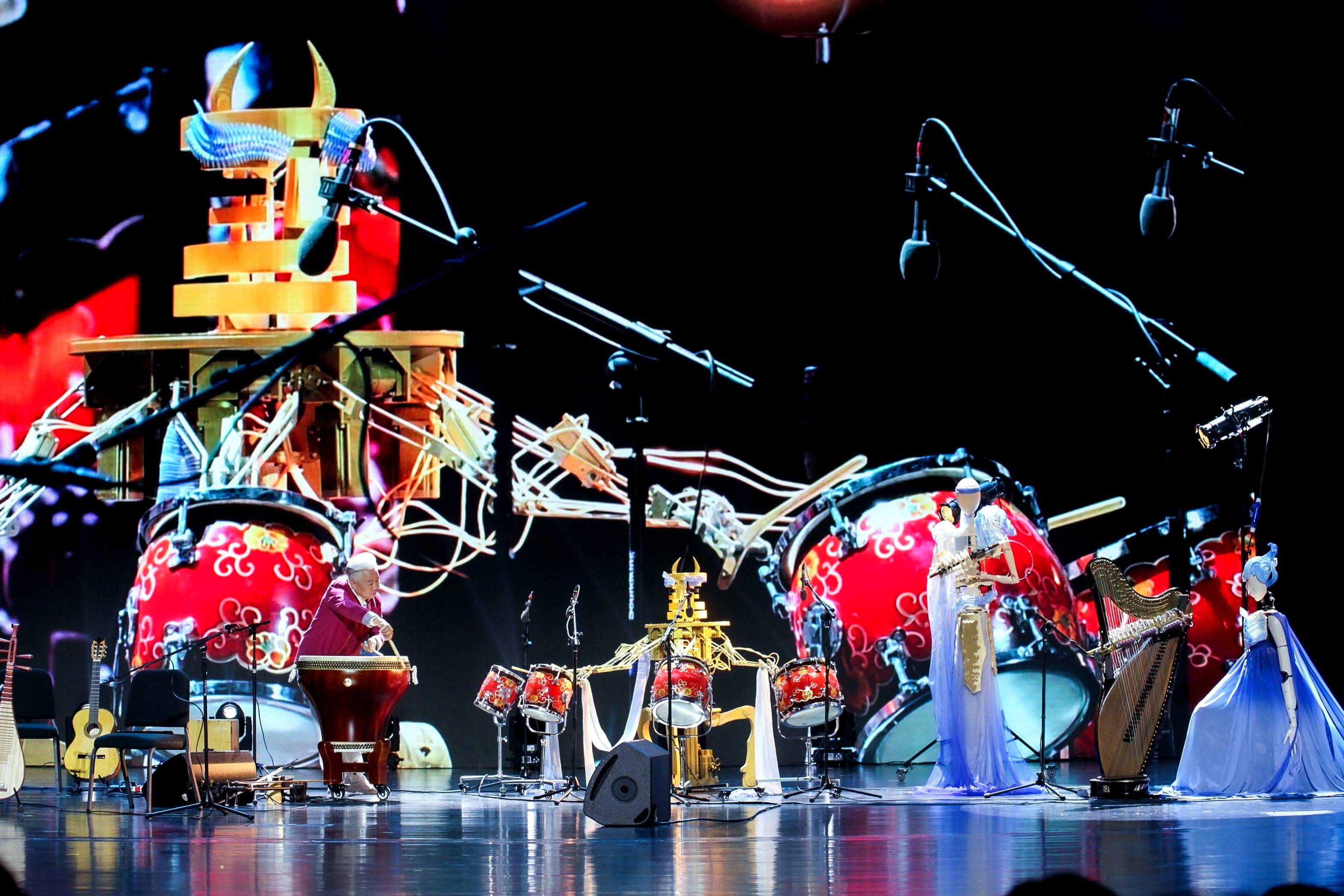

方锦龙与“墨甲”机器人乐队合奏 。 (清华大学供图)

为迎接清华大学建校110周年 , 清华大学艺术教育中心联合清华大学美术学院、清华大学未来实验室主办了这台名为《弦外之音——听见未来》的创意音乐会 , 为观众献上一场艺术、科技与民族文化融合的饕餮盛宴 。

音乐会上为观众表演的这支机器人乐队名为“墨甲” , 是中国首支具有中国文化特色的机器人表演团体 , 2019年对外首演 。 它是来自清华大学美术学院和清华大学未来实验室合作开展的一项跨学科研究 , 融合了多种艺术及中国传统文化元素 , 旨在探索传统国乐在人工智能时代的创新表达 。

乐队的名字也颇具中国文化意蕴 。 “墨甲”取自中国古代崇尚工程技术的重要流派“墨家” 。 乐队由“玉衡”“瑶光”“开阳”3位机器人乐手组成 , 其名字源于北斗七星中的3颗星 , 分别演奏竹笛、箜篌、排鼓三种中国传统民族乐器 。

在这场晚会上 , 方锦龙为观众带来了多种民族乐器的精彩表演 , 让观众大饱耳福 。 但最让人眼前一亮的 , 还是与“墨甲”机器人乐队的合作表演 。

【文化|清华“墨甲”来了!当国乐艺术家遇上机器人乐队……】

文章图片

方锦龙与“墨甲”机器人乐队合奏 。 (清华大学供图)

机器人凝神吹笛 , 机械手指灵活“拨动”琴弦 , 悠扬的笛声、琴声 , 伴随着流水鸟语之音 , 如风掠过竹林 , 余音绕梁 , 沁人心脾 。 “琴瑟和鸣”间 , 是人与机器人、传统与未来的一次心灵对话 。

首次与机器人合作演出 , 方锦龙称很开心 。 “因为它们演奏的是民族乐器 , 我认为这是世界的创举 。 把科技和民族文化融在一起 , 是特别值得庆幸的一件事 。 ”这位以演奏五弦琵琶享誉海内外的艺术家说 , 机器人演奏更精确、规范 , 而他的演奏则更灵动、注重临场发挥 , 两者是很好的融合 。

采访人员从清华大学了解到 , “墨甲”乐队主创团队组建于2018年 , 主要由清华师生及毕业生创业团队组成 , 成员具有计算机、机械工程、造型雕塑、音乐作曲等多元专业背景 , 体现了清华学科交叉研究的教学科研成果 。

此项目的首席科学家、清华大学美术学院副教授米海鹏说 , 很早就萌生了做中国音乐机器人的想法 , 但中国传统乐器演奏时 , 其发声原理和技法都与西洋乐器不同 , 更讲求意境和现场演奏者的艺术表达 , 这种非精确、非定量化的控制 , 给音乐机器人研发带来挑战 。 “我们在研发中不断探索去解决这些问题 , 使机器人演奏民乐能保持其特色 。 我们也觉得中国博大精深的艺术文化应该有与之契合的一些像机器人技术的表现方式 。 ”

文章图片

方锦龙与机器人“开阳”表演击鼓 。 (清华大学供图)

机器人乐手现场如何演奏?米海鹏介绍 , 竹笛演奏是要让机器人“吹出”有强弱变化的气流形成笛音;为拨动箜篌琴弦 , 他们专门安装了40多个机械手指对应每一根弦 , 以实现更快速、广泛的和弦弹拨;排鼓则是要模仿手腕的震动去带动鼓槌敲击鼓面 , 形成打鼓发声 。 此外 , 音乐编曲要为机器人“量身定制” , 而机器人外壳服装则采用了3D打印技术 。

中国的民族乐曲及乐器历史悠久、极具魅力 , 其中包括具有两千多年历史、曾一度面临失传的箜篌 。 创作团队希望“墨甲”能成为沟通传统与现代的桥梁 , 在传承推广中华传统文化上担负更多任务 。

米海鹏说 , 接下来“墨甲”还有一些演出计划 , 会推出新的曲目 , 新的“乐手”机器人也有望增加 , 而如何提升机器人的乐感、情感表达等也仍在探索中 。 “机器人代表科技感 , 深受年轻人喜爱 , 我们希望这种机器人表演扎根于传统音乐 , 用科技感传递传统文化 , 激发更多年轻人对中国传统艺术文化的兴趣 。 ”

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”