经济网 | www.ceweekly.cn

《中国经济周刊》采访人员 吕江涛 | 北京报道

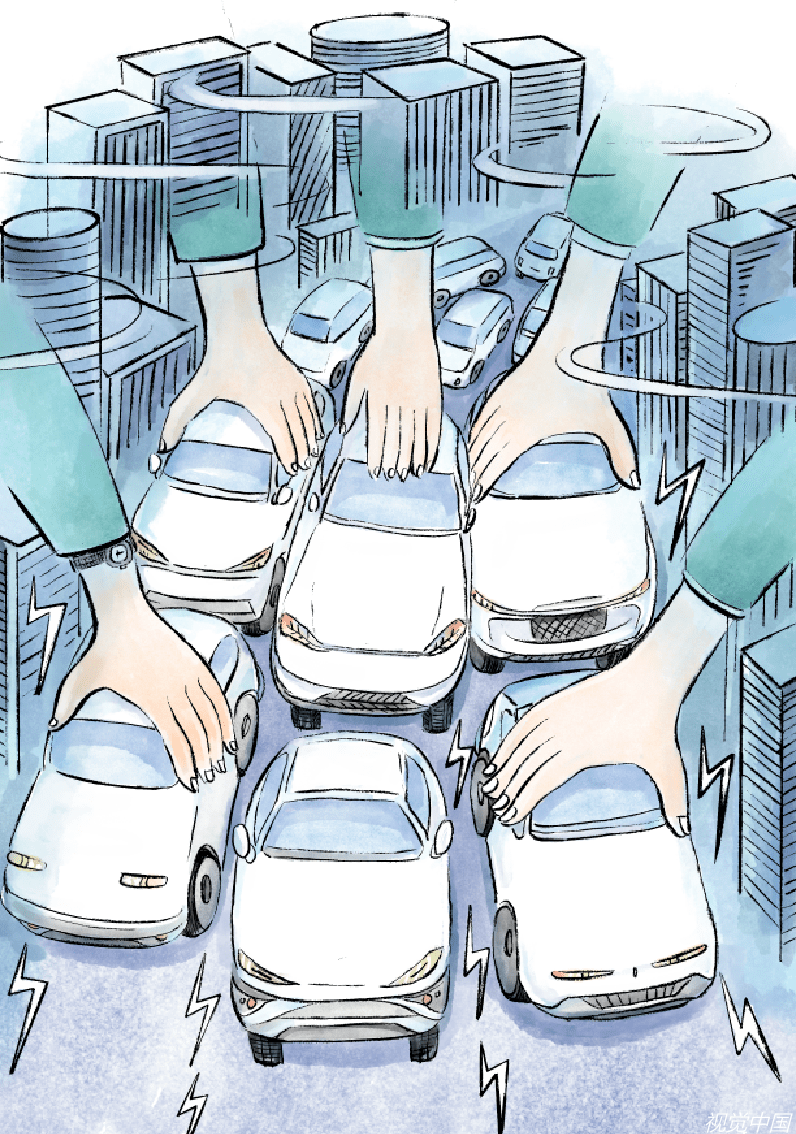

近期 , 科技巨头跨界造车的新闻频频登上热搜 。 在传统车企电动化转型的浪潮下 , 一大批科技巨头也正在争相进入 。

据《中国经济周刊》采访人员不完全统计 , 仅4月份以来 , 就有包括小米、滴滴、创维等多家公司宣布造车 , 而阿里、百度、华为等公司与传统车企或汽车零部件企业联合打造智能汽车新品牌的消息也层出不穷 。

科技巨头们为什么要扎堆新能源汽车?“造车热”的背后 , 有哪些关键因素在推动?又有哪些问题值得“冷思考”?

文章图片

科技企业掀起“造车狂潮”

本周 , 美国科技巨头苹果公司的造车计划又有了最新进展 。 据韩国媒体日前披露 , 苹果将与韩国LG和加拿大麦格纳的合资企业“LG麦格纳电子动力总成”合作 , 生产其早期的电动汽车车型 。 在此之前 , 苹果的造车项目还曾在今年1月份和2月份分别与韩国现代汽车集团以及现代汽车集团旗下的起亚汽车传出过“绯闻” 。

同样是在本周 , 华为轮值董事长徐直军在华为公司第18届全球分析师大会上表示 , 希望通过强力投资自动驾驶软件来推动汽车行业的网联化、智能化、电动化和共享化 , 推动汽车行业和ICT行业走向融合 , 为华为带来长期持续的战略机会 。 从徐直军的话中不难看出 , 华为虽然“不造车” , 但会成为汽车的增量部件提供商 , 帮助车企造“好车” 。

最新消息是 , 华为与ARCFOX极狐共同打造的极狐阿尔法S华为HI版将在今年的上海车展上亮相 , 新车将会搭载3颗华为激光雷达 , 并匹配超级全栈算法、超级数据湖、超级计算和传感器硬件 。 而在今年第四季度 , 北汽、长安和广汽都有望推出全栈搭载华为智能汽车解决方案的子品牌智能汽车 , 车身上会有HI(Huawei Inside)logo 。

华为的“友商”小米则更进一步 , 于3月30日晚间宣布 , 将亲自下场造车 , 小米智能电动汽车项目首期投资为100亿元人民币 , 预计未来10年投资额100亿美元 。

据《中国经济周刊》采访人员统计 , 小米官宣智能电动汽车项目正式立项之后 , 又有多家科技企业跟进 。

4月9日 , 天眼查APP数据显示 , 小米生态链公司石头科技(688169.SH)的创始人兼CEO昌敬已经成立上海洛轲智能科技有限公司 , 作为控股人持有其69.8%的股权 , 该公司经营范围涵盖智能电动汽车业务 。

4月10日 , 在第九届中国电子信息博览会上 , 家电视领域的龙头企业创维带来了一辆“创维汽车” , 随后又在创维电视的认证微博发布主题为“再一次 , 创导未来”的海报 , 正式宣布造车 。

【公司|“堵车”还是“赌车”?小米、创维、大疆等科技巨头纷纷下注】4月12日 , 在无人机领域颇具盛名的大疆也宣布即将进入汽车领域 , 将于本月19日开幕的上海车展发布相关产品 。 大疆推出智能驾驶业务品牌“大疆车载” , 据其官微描述 , 大疆车载将“专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务” 。 换言之 , 大疆此次涉足汽车行业并非要造整车 。

此外 , 滴滴、网易、腾讯等公司也都在近期传出过将要造车的消息 , 似乎一夜之间“不造车都不好意思再叫互联网公司或科技公司了” 。 随后 , 网易和腾讯都对此予以否认 , 而滴滴方面却并未回应 。

文章图片

为什么要扎堆造车?

事实上 , 在小米之前就已有不少科技公司入局汽车产业 。 今年1月份 , 阿里、上汽和浦东新区联合注资汽车公司智己汽车 , 正式亮相2款量产车型;2月份 , 富士康董事长刘扬伟在其母公司鸿海集团举办的开工团拜会上表示 , 基于该公司开放软硬件平台(富士康造车平台MIH)制造的首批电动汽车将于今年年底发布;3月份 , 百度和吉利组建的合资公司集度汽车成立 , 百度造车正式落地……

在科技巨头密集布局智能电动车业务背后 , 是新能源车市场高增长的愿景 。 根据中汽协最新数据 , 2021年3月份 , 新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆 , 同比分别增长2.5倍和2.4倍 。 今年1-3月 , 新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆 , 同比分别增长3.2倍和2.8倍 , 销量再创新高 。

对此 , 华金证券指出 , 在政策支持以及供给驱动下 , 我国新能源车产业链逐渐成熟 , 多元化产品不断满足市场需求 , 有望继续保持超预期的高增长 。 中银证券分析预计 , 2021年全年我国新能源车销量将超过200万辆 。 长期来看 , 汽车行业碳达峰及碳中和将推动新能源销量持续高速增长 。

而对于科技巨头和互联网大厂纷纷入场造车背后的核心原因 , 嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏认为 , 汽车大概率是科技领域未来10年新的终端 。 如果丢掉这个科技终端 , 就有可能输掉未来的竞争 。 所以 , 科技企业现在比很多传统车企转型的意愿还要坚决 。

此外 , 业内人士普遍认为 , 争夺流量入口也是科技巨头和互联网大厂们纷纷造车的重要原因 。 根据中国互联网络信息中心近日发布的《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示 , 截至2020年12月末 , 我国网民规模为9.89亿 , 互联网普及率达70.4% , 但是另外一个数据却是 , 截至2020年12月末 , 我国网民的人均每周上网时长为26.2个小时 , 较2020年3月末减少4.6个小时 。

而对于整个互联网产业来说 , 寻找新的流量入口几乎已经成为了迫在眉睫的事情 , 汽车无疑就是一个巨大的风口 。 据公安部统计 , 截至2021年3月底 , 全国机动车保有量达3.78亿辆 , 其中汽车2.87亿辆 , 如果这两亿多的汽车全部换成智能汽车的话 , 那么对于整个互联网来说都将会带来巨大的机会 。

赛道已十分拥挤?

实际上 , 中国互联网企业上一次大批涌入汽车产业是在2014年前后 。 当时 , 来自美国硅谷的特斯拉引爆了中国电动车市场 , 随后 , 中国本土以互联网思维造车的企业及其产品如雨后春笋般涌现 。

天眼查数据显示 , 整个新能源汽车行业在2011-2020年的投融资事件共897起 , 披露投融资金额3841.1亿元 。 其中 , 已经在美股上市的蔚来、小鹏、理想在2014年至2020年之间就分别融资约50亿美元、350亿元人民币和220亿元人民币 。

然而 , 除了少数已经看到盈利曙光的造车新势力外 , 也有一大批企业花了数十亿元之后仍未推动车型量产的企业 , 主要原因就是前期投入巨大 , 后续融资迟迟难以到账 。 其中 , 赛麟让大股东60亿元资金打了水漂 , 奇点花了70亿元仍未见到车辆量产 , 拜腾则花光84亿元倒在了首款车量产之前 , 而博郡破产的最大因素之一就是其计划中的融资未能及时到账 。

2021年 , 随着各路造车新势力企业入局 , 中国新能源汽车市场再一次呈现“百家争鸣”的盛况 。 但在这种盛况下 , 也可能存在很多隐忧 。

从内部来看 , 随着诸多竞争者的入场 , 新兴造车竞争压力将会陡增 , 某些对外部资本高度依赖的企业将会在融资之路上更加困难 , 同时也会受到外部资本的制约与控制 。 而从外部困境来说 , 最大的威胁还是来自传统汽车企业 。 传统汽车企业在当下造车风口中也逐步发力 , 在经过密切观察和潜心研发后 , 在新能源和智能互联网汽车领域动作频频 , 可能会给造车新势力们诸多压力 。

而对于当前新能源汽车产业是否存在泡沫的问题 , 业内人士则普遍认为 , 新能源汽车市场目前仍然是一片蓝海 。 去年 , 我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆 , 同比分别增长7.5%和10.9% 。 中国汽车协会预计 , 2021年我国新能源汽车销量同比增幅有望达到40% 。 显然 , 新能源汽车并没有出现供给过剩现象 , 并且在未来相当长一段时期内需求还会不断增长 。

深创投智能网联汽车基金合伙人田相龄认为 , 任何一个行业在快速成长的前期 , 都需要一定的热度支撑 , 这也代表了大家对产业的关注和认可 。 不能说目前行业没有泡沫化 , 但是现在这个时点 , 对标第一波造车新势力刚进来的时候 , 就是国内在2015、2016年前后的那段时期 , 现在资本市场的关注度其实一直是不低的 。 总体来讲 , 现在更加理性 , 认知也更成熟 。

责编 | 姚坤

版式 | 孟凡婷

微信值班:周琦

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 代码|GGV纪源资本连投三轮,这家无代码公司想让运营流程变简单

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境