文章图片

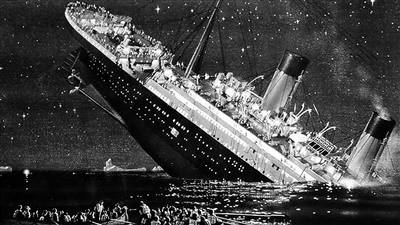

今年4月15日 , 是“泰坦尼克”号沉船109周年纪念日 。

109年前 , “泰坦尼克”号沉没新闻一经公布 , 各国科学家不约而同地提出疑问:集当时先进工艺于一身 , 享有“永不沉没”美誉的“钢铁巨兽” , 怎么会撞击冰山而沉没?

在“泰坦尼克”号沉没79年后 , 通过研究船体金属残骸 , 科学家揭开了这个谜团:建造“泰坦尼克”号时 , 工程师选用船体钢材 , 一味重视强度 , 却忽视了钢材韧性 。

在钢质船舶诞生初期 , 世界各国科学家都坚信船体钢材越硬越好 , 他们通过各种方法提升钢材强度 。

令科学家没想到的是 , 这不仅没有使船舶更加坚固 , 反而变得更加“脆弱” , 一个个沉船事故接踵而至——

1943年 , “斯克内克塔迪”号油轮停泊在纽约港 。 工程师在巡检时发现 , 甲板出现一道裂缝 。 谁知 , 裂缝顺着船体急速扩展 , 最终将轮船撕裂成两截 。

二战期间 , 美国建造的2700多艘“自由轮”号运输船投入使用后 , 竟有400多艘陆续发生断裂事故 。

1954年 , 英国邮轮“世界协和”号航行在爱尔兰寒风凛冽的海面上 , 船体中部突然出现裂缝 , 一声巨响后 , 邮轮裂成两截 , 迅速沉入海底 。

一系列重大事故引起造船界的高度关注 。 这些船舶严格按照传统造船设计要求 , 各项参数也完全符合规范标准 。 那么 , 发生断裂事故原因是什么呢?

对此 , 科学家认为 , 这不是偶然因素 , 一定是传统设计理念忽略了什么 。

大量的调查研究数据 , 揭开了船体断裂的神秘“面纱” 。

在传统力学中 , 钢材被认为是均匀理想固体 。 但在制造、加工及使用过程中 , 科学家发现内部会产生各种裂纹 。 当外界施加作用力时 , 裂纹会发生扩展 , 钢材强度越高 , 扩展越容易 , 当扩展幅度达到临界值时 , 船体便会断裂 。

这是经典强度理论无法解决的问题 。 为了定性材料抵抗因裂纹导致断裂的能力 , 科学家提出了一个新的测量指标——韧性 。

20世纪初 , 法国科学家格里菲斯开展了关于韧性的研究 。 当时 , 他的研究对象是玻璃等脆性材料 , 没有得到船舶制造业的重视 。 直到20世纪中期 , 韧性研究工作取得一定进展 , 人们才对钢材裂纹有了深刻认识 , 并逐渐形成一门新的学科——断裂力学 。

断裂力学为现代船舶制造业提供了理论支持 , 帮助工程师完善船舶设计 , 提高机构安全性 , 消除断裂事故隐患 。 工程师对钢材需求从强度至上转变为对强度、韧性等多项质量指标的综合评估 。 船体钢材的新需求 , 倒逼船舶制造业不断改进钢材制造工艺 。 在实践中 , 科学家探索出钢材控制轧制和控制冷却技术 , 显著提高了钢材韧性 。

在民用船舶领域得到广泛应用后 , 高韧性钢材逐渐向军用舰船领域拓展 。 用高韧性钢材建造的军舰 , 可以抵抗来自炮弹的袭击 , 极大增强了舰船的生存能力 。 在航母上 , 用高韧性钢材铺设的飞行跑道 , 可以承受20-30吨舰载机起飞和降落的强大冲击力 , 确保舰载机飞行安全 。

上图:“泰坦尼克”号因撞击冰山而沉没 。 影视截图

【强度|揭开钢材韧性的神秘面纱】作者:李泽晖

推荐阅读

- 什么|央视携手海尔智家揭开2022智慧家序幕

- 肺泡|中国科学家揭开德尔塔变异株超快传播奥秘

- 德尔塔|中国科学家揭开德尔塔变异株超快传播奥秘

- SpaceX|马斯克大动作!SpaceX将把人类肌肉细胞发往太空:揭开衰老的秘密

- 高铜|港大成功研发高铜含量不锈钢材,3小时可灭99.7%新冠病毒

- 团队|香港大学工程团队成功研发表面能杀灭新冠病毒的不锈钢材

- 出厂价|钢材出厂价格汇总:200、300元的下跌,钢厂跌价严重

- 网络|光库科技:公司铌酸锂调制器芯片及器件产品主要包括400/600G铌酸锂相干调制器、100/200G铌酸锂相干调制器、10Gbps零啁啾强度调制器、20/40GHz模拟强度调

- 经费|中国电信总经理李正茂:集团研发经费投入强度将超4%

- 训练强度|“读心术”机器人亮相进博会