“我终于摸到了那一束追求的光!”今年4月初 , 当得知自己作为第一作者的论文 , 即将可以在国际知名期刊Molecular Plant(《分子植物》)在线发表时 , 华南农业大学生命科学学院2020届博士毕业生田亚楠 , 情不自禁在朋友圈写下这样一句话 。

一只耳朵全聋 , 另外一只耳朵听损大于110分贝……作为一名听力障碍者 , 靠助听器和读唇语来和外界交流的他 , 在科研道路上坚持“长跑”九年 , 终于发表了高水平论文 , 这其中的艰难困苦可想而知 。 可正如其实验服胸口处画着的笑脸那样 , 田亚楠身上的乐观与天真 , 支撑着自己为科研而奋斗 。

“我们都是浩渺宇宙长河中的一粒微尘 , 只要付出足够的努力 , 在星空中闪烁过 , 就足够了 。 ”田亚楠希望 , 未来还能继续将自己喜爱的科研工作长久坚持走下去 。

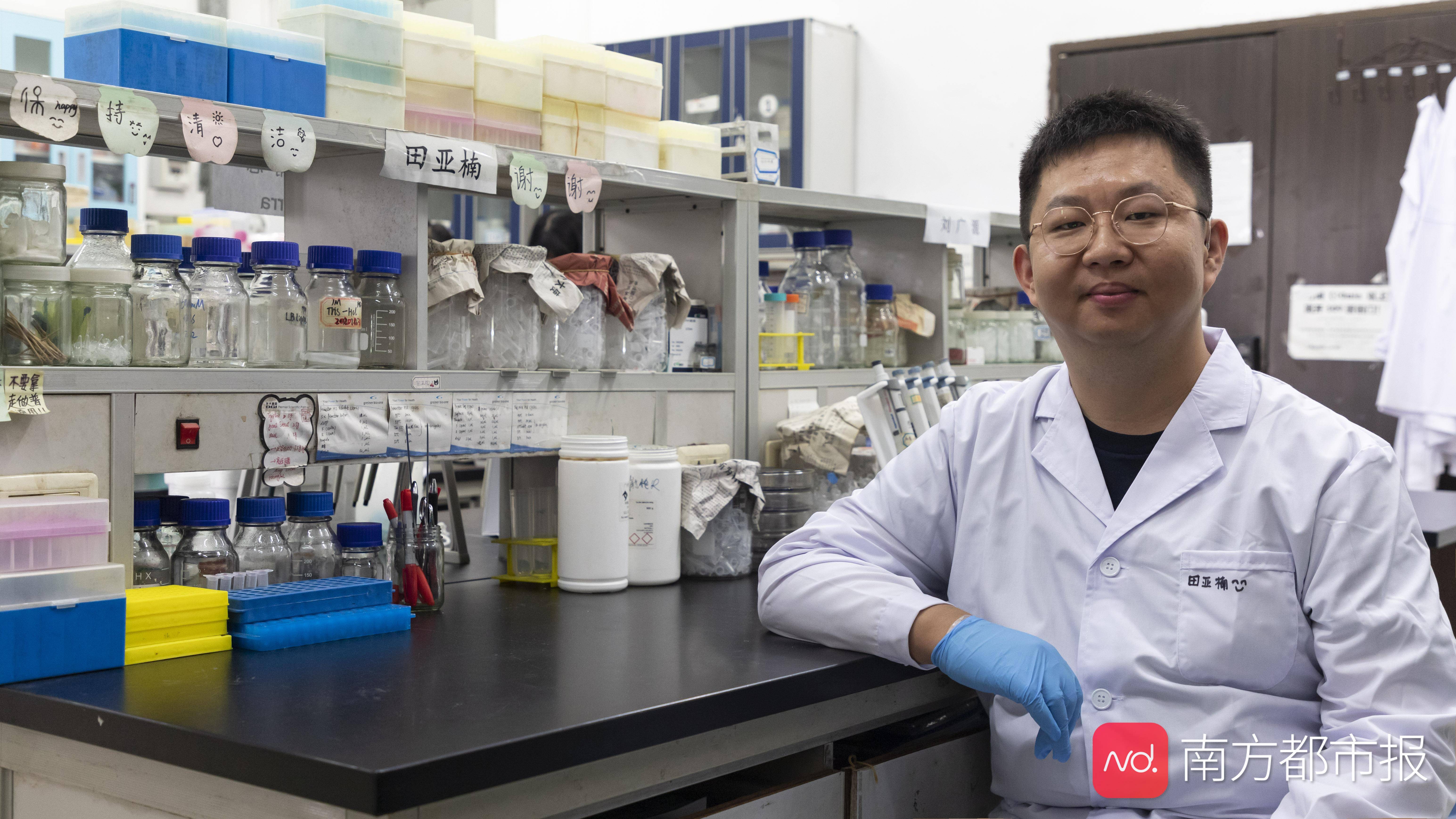

文章图片

华南农业大学生命科学学院2020届博士毕业生田亚楠

变故

幼年因意外而听力障碍

耳朵突然开始听不见声音 , 是四岁的田亚楠还在上幼儿园的时候 。 根据医生诊断 , 是抗生素用量错误导致听力障碍 。 原来 , 他三岁时发过一次高烧 , 当时医生打了过量的抗生素 , 没想到潜在的危险在一年后突然爆发 。 那时的医疗水平并没办法根治这一后遗症 , 即便从“有声”到“无声”的剧变对他“打击太大” , 但也只能去接受、去改变 。

“爸妈让我每天看《新闻联播》 , 跟着主持人说话 , 对口型学唇语 。 ”田亚楠告诉采访人员 , 在发音、语速上循序渐进不断训练 , 他基本掌握了汉字的发音规律和说话口型 。 事实上 , 从小父母就把他当成和普通孩子一样看待 , 从小学到高中都一直留在普通学校读书 。 “除了听不见 , 我并不觉得自己和别人不一样 。 ”

文章图片

实验室里的田亚楠

在田亚楠看来 , 自己无疑“特别幸运” , 求学路上“得到太多人的帮助” 。 从小学到高中 , 他常常被安排在第一排正对着老师的位置就座 , 看着老师授课的口型 , 并配合着助听器辅助后的微弱声音来获取知识 , 比普通人付出得更多 。 “大部分内容靠自学 , 很多知识自己先弄懂 , 不懂的再去问老师 。 还有一些因为听不见遗漏的 , 就自己课后补回来 。 ”

中学时的他 , 在生物学竞赛中找到了自己的人生目标——生命科学 。 凭借着身上的韧劲 , 田亚楠考上了大学 , 并考取了华南农业大学的研究生 , 开始踏入科研工作 , 从事植物分子生物学方面的研究 。

“我看他很有上进心 , 真的特别热爱科研 , 还去过中科院实习 , 是个科研的好苗子 。 ”华农生命科学学院教授、田亚楠的导师庞学群告诉采访人员 , 即便知道他有听力障碍 , 还是“决定给他机会 , 让他能够在我们课题组进一步求学” 。

感恩

科研路上众人相助让他“一直坚持下来”

进入课题组后 , 一切并没有想象中那般顺利 。 刚开始时研究方向并不明确 , 而且涉及其他领域的专业知识 , 几乎超出现有的能力范围 , 在此之前 , 课题组也并没有相关的研究经验可借鉴 , 而这也意味着 , 田亚楠必须从零开始 。

做科研的前两年 , 为了证实叶绿素酶在幼叶中的光保护作用 , 他做了无数次对照实验 , 但结果都不如人意 , 实验陷入了僵局 。 恰逢导师正在国外访问 , 身边难以找到一个沟通指导的人 。 不仅课题研究找不着方向 , 在生活上也出现“水土不服”——广州潮湿的天气让他这个河南人适应得“够呛” , 再加上广东特有的“回南天” , 助听器也因潮湿而罢工 , 与老师和同学的交流更为困难 , 整个人也变得很急躁 。

文章图片

华农生命科学学院教授、田亚楠的导师庞学群

“看回当初的聊天记录都觉得不可思议 , 多的时候一天能发四五十条消息 。 ”为了缓解田亚楠的焦虑 , 庞学群老师整天与他QQ沟通联系 , 一发现他有情绪立马聊天疏导 。 “我们轻易做到的事情对他而言不是那么容易 。 所以也经常鼓励他 , 不管怎样辛苦都要努力 , 在各方面提升自己 , 这样才会找到属于自己的位置 。 ”

在田亚楠心中 , 若没有导师无微不至的关心和细心的指导 , “自己也挺不过来” 。 事实上 , 庞学群立德树人的品格 , 以及对科研的潜心专研和对学生的言传身教 , 在其他老师和学生心目中都是有口皆碑 。

文章图片

课题组老师张雪莲

课题组老师张雪莲也时刻关心田亚楠的生活 , 在“回南天”来临前会提前查看天气预报做好提醒 , 还会经常推送美食推文给他 , 鼓励他多出去走走 。 此外 , 实验室的同学也会默默帮助田亚楠 。 培养样本、取样、观察结果……科研任务繁重 , 一个实验做下来需要几天时间 , 同学们都愿意牺牲自己的科研时间 , 帮他做实验 。 实验室每个人要负责一年的实验室报账等日常事务性的工作 , 但由于他听不到电话的声音 , 无法和电话那头的人员沟通 , 同学们也主动帮他承担了实验室的日常管理工作 。

“能走到今天我是很幸运的 , 因为周围的人很好 , 也是因为这么好的科研氛围 , 我才能一直坚持下来 。 ”田亚楠对此非常感激 。

无憾

历时九年终于发表高水平论文

经过两年的煎熬 , 田亚楠的研究方向才逐渐明朗 。 此后的多年里 , 他更醉心于科研 , 只为不辜负大家对自己的照顾和期望 。

“每天的科研任务很重 , 熬夜已经是家常便饭 。 ”他表示 , 有时一些实验需要在连续108个小时内取样 , 每次间隔3小时 , 因此 , 一次取样实验 , 有时一做就是好几天 。 在外人看来枯燥无味的操作 , 但田亚楠却乐在其中 。

“一个人比较安静 , 听不见对我反而有好处 , 不关注喧闹的声音 , 心能定下来 , 能沉下心来把事情做好 。 ”田亚楠平静地说道:“听不见也不是一件坏事 。 ”

文章图片

田亚楠和课题组成员在实验室做实验

经过多年的实验与努力 , 田亚楠所在课题组的论文逐渐有了眉目 。 庞学群教授表示 , 2019年第一次投稿Molecular Plant期刊时 , 得到的回复是“欢迎再投”;由于并没有一口否决 , 这意味着还有发表的机会 。 于是 , 田亚楠和课题组的成员花了一年半的时间补充数据、重新修改论文“仅仅是回答评审们提出的问题就写了足足33页纸” 。 终于在2021年2月8日 , 他们把新的论文再次投向这个刊物 。

3月8日 , 庞学群教授清楚地记得这一天 , 田亚楠“蹦蹦跳跳地跑进来办公室” , 有些激动地说:“是小修!是小修!”她这才知道 , 重新投稿结果出来了 。 此后 , 大家又花了一个月进行修改 , 最终得到期刊编辑“完全接收”的回复 。

2021年4月12日 , Molecular Plant在线发表了华南农业大学亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室/生命科学学院 庞学群/园艺学院 张昭其 /课题组的研究论文 , 首次发现拟南芥叶绿素酶在幼叶中具有光保护功能 , 并揭示了叶绿素酶协助PSII受损D1核心蛋白降解的分子机制 。 据悉 , 田亚楠为该论文的第一作者 ,, 课题组博士研究生钟锐豪和魏俊斌分别为第二和第三作者 , 庞学群教授和园艺学院张昭其教授为共同通讯作者 。

在朋友圈里 , 田亚楠写下这样一段话:“当年庞老师给我一个读书机会 , 当时就想 , 我定要好好做 , 踏实做出一个好成果 。 如今 , 也算没有辜负自己 。 ”

“论文正式发表 , 真的不容易 。 现在最关心的就是亚楠找工作的问题 , 希望他能找到一个与科研相关的工作 。 ”庞学群教授说道 。

南都专访

如今正在求职 , 希望能继续从事科研工作

南都教育联盟:虽然从小开始就有听力障碍 , 但没有选择去特殊学校读书 , 而是和普通人一样从中小学到大学 , 当时是怎么想的?

田亚楠:从小父母就把我当成和普通孩子一样看待 , 身边的亲戚朋友也是如此 , 并没有感到什么特殊 。 我非常感谢我有这样的父母还有亲人 , 他们给予我这样的生长环境和家教氛围 。 虽然只是普通家庭 , 生活也并不富裕 , 母亲在我培养方面花费了大量心血 , 这样的环境造就了我乐观开朗的性格 。 可能老天觉得收掉我太多听力了 , 对我比较照顾 , 我是个幸运的小孩 , 一路碰到的老师 , 都特别善良 。 我现在很感谢这些经历 , 这让我变得更坚强 。

南都教育联盟:从研究生到博士毕业 , 回首自己这八年时光 , 你有怎样的感受?

【助听器|听力障碍也阻拦不了的科研理想!历时九年,他发表高水平论文】田亚楠:确切说 , 加上这一年的临时科研助手工作时间 , 应该是九年时间 。 这九年时间 , 是我真正意义上接触生物学科研学习的过程 。 很荣幸能来到华农 , 最大的收获 , 就是体会到了华农朴实低调务实的风格 , 华农老一辈的老师们和现在的老师们 , 都在科研上非常认真 , 低调务实做事 , 这样才能把科研做好 , 这也是我这么多年最大的收获 , 在这种氛围下 , 自己也变得更稳重成熟 。

南都教育联盟:最想对自己的导师说什么?

田亚楠:庞老师不仅是我的恩师 , 她更像亲人一样 , 各方面都为我付出了大量心血 。 没有庞老师大力支持 , 也没有我今天的进步 。 我永远都是老师的学生 , 在以后的人生路上 , 谨记老师的嘱咐 , 踏实低调 , 做好每一件事 。

南都教育联盟:对于未来有怎样的规划?

田亚楠:未来希望可以将自己喜爱的科研工作长久坚持走下去 , 继续做自己喜欢的科研相关工作 , 经过多年磨炼 , 发现自己是真的喜欢科学研究 , 也相对适合自己 。 如果有幸能继续在科研相关岗位上 , 希望能用自己微薄所学 , 去帮助别人 。 我们都是浩渺宇宙长河中的一粒微尘 , 只要付出足够的努力 , 在星空中闪烁过 , 就足够了 。

采写:南都采访人员 孙小鹏 实习生 梁颖怡 通讯员 陈芃辰 费思迎

图片:通讯员提供

视频:南都采访人员 刘嘉琳

推荐阅读

- 华为|Insights直播回顾手语服务,助力沟通无障碍

- 科大讯飞|以爱之能,自由听说——科大讯飞无障碍智能通信产品面世

- 听力|你有戴着耳机听歌睡觉的习惯吗?

- 相关|华为公布运动规划相关专利,可使自动驾驶车辆灵活应对动态障碍物

- 通信|浙江首批互联网应用完成适老化无障碍改造

- 借款|升级优化无障碍化服务 微众银行微粒贷践行普惠金融

- 功能|苹果 iOS 14 获得美国 FCC 无障碍技术进步奖

- 内置|小米MIUI与讯飞联合打造无障碍输入法:支持震动反馈、语音提示

- 产品|更好关爱视障人群阅读生活 无障碍优化版樊登读书APP上线

- 障碍|这件事,我们做了9年