“我走了很远的路 , 吃了很多的苦 , 才将这份博士学位论文送到你的面前 。 二十二载求学路 , 一路风雨泥泞 , 许多不容易……”

最近 , 一篇博士论文“致谢”文字走红全网 , 打动了很多人 。 这篇题为《人机交互式机器翻译方法研究与实现》的论文作者 , 正是出生于四川南充仪陇县 , 2017年毕业于中国科学院大学的工学博士黄国平 。

文章图片

黄国平的“致谢”

在走红论文里 , 他讲述了自己过去经历的苦痛记忆:母亲离家 , 少年时抓黄鳝、钓鱼等是主要经济来源之一……字里行间透露出种种不易 。 这个一直盼着走出大山的少年 , “记不清有多少次因为现实的压力而觉得自己快扛不下去了 。 这一路 , 信念很简单 , 把书念下去 , 然后走出去 , 不枉活一世……”

这是一个来自贫困家庭的少年 , 靠着知识一步一步改变命运的故事 , 引发了万千网友的情感共鸣 。

文章图片

黄国平

近日 , 红星新闻采访人员前往黄国平博士当年求学的县城和乡村 , 实地探寻他曾经一步一步走出去的那片“山” 。 对很多农村孩子来说 , 就像黄国平一样 , 从他们跨进小学校门的那一刻起 , 都曾试图通过自己的努力走出那片“山” 。

黄国平的母校仪陇中学在一篇文章里这样写道:“从仪中走出去的学子数不胜数 , 我们无法去准确统计这些学子中有多少是像黄国平一样 , 在苦难中开花……”

文章图片

黄国平的母校仪陇中学

母 校

5000在校生大部分来自农村读书

“走出去”是当地许多孩子的信念

“无法统计有多少学子像黄国平一样 , 在苦难中开花 。 ”仪陇 , 这个位于川东北的小县城 , 距深圳1600余公里 。 一个是“走红论文”中科院博士黄国平的出生地 , 一个是他“走出去”后如今的工作地 。

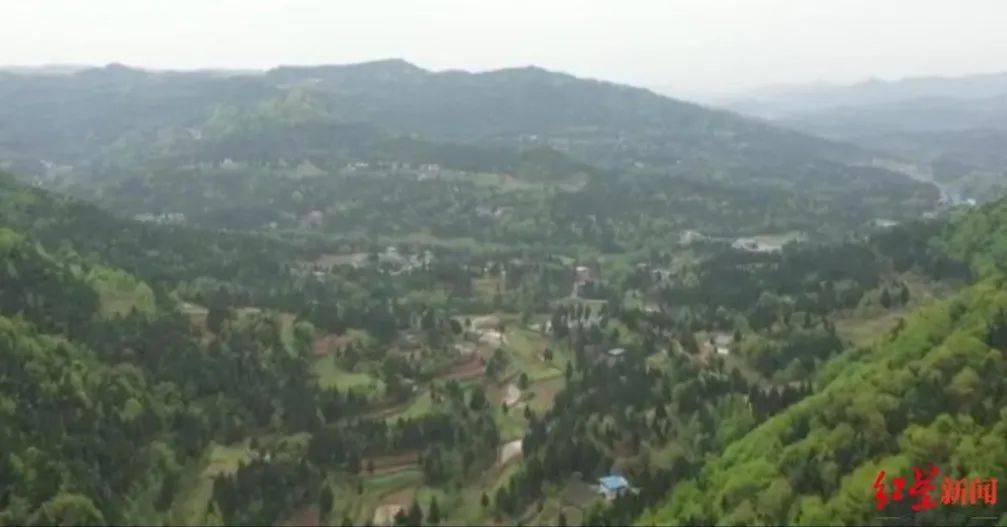

黄国平曾经想要通过读书让自己走出去的那片山坳 , 位于仪陇县的东北边 , 属于矮丘到深丘的过渡地带 。 如果再往东往北 , 山会越来越高 , 沟会越来越深 。炬光村 , 这个平均海拔400米左右的村子 , 是仪陇县最为偏远的几个村落之一 。

4月20日 , 一场春雨过后 , 路上变得湿漉漉的 , 一些穿梭于成片农作物之间的田埂小道 , 如今已被用水泥硬化成1.2米宽的便民路所取代 。 穿村而过的小河两边 , 小麦、油菜、玉米长势正好 , 再过段日子 , 村民们会忙着将育好的秧苗插在水田里 。

如果时光倒回到黄国平读书的那个年代 , 在秧苗下水前的这段时间里 , 村里的许多少年会下到水田去夹黄鳝 。 夜幕下 , 少年们拿上自制的竹夹 , 打着电筒亦或举起火把 , 齐刷刷地下到水田里 。 对当地很多农村少年来说 , 这是一种童年的野趣 , 但对黄国平而言 , “夹黄鳝”更是他上学的经济来源之一 。

当时可能没人会想到 , 多年之后 , “夹黄鳝”会被黄国平写进他的博士论文“致谢”里 , 最后还火遍全网 , 感动了全国网友 。

文章图片

黄国平就读仪陇中学时期的照片(仪陇中学供图)

十多年后 , 2021年4月19日 , 星期一 , 在黄国平曾就读的仪陇中学校园里 , 一群少年坐在教室里 , 仔细聆听老师讲述黄国平当年的求学经历 。 那天早上的班会课 , 几乎每个班主任都给学生们分享了黄国平的求学经历 , 而在刚过去的周末 , 黄国平的那篇论文的“致谢”文章已刷爆很多人的朋友圈 。

不少学生 , 都是第一次听到“黄国平”这个名字 。 “当时的第一反应就是 , 天哪 , 他怎么会这么惨?”一名高二年级的学生 , 听着班主任讲述黄国平经历的那些苦难 , 难以置信 。 她明白 , 老师是希望她和同学们能从这个学长的故事中得到激励 , 好好学习 。

黄国平曾就读的高中校园 , 位于仪陇县老县城金城镇 。

去年 , 仪陇中学高中部的师生全部搬至仪陇新县城的新校区 。 一走进校门 , 左手边就有一块“荣誉榜” , 上面贴着从这所近百年老校走出去的部分优秀学子的头像 , 以及他们就读的大学名称 。 上面的文字介绍写道:“历年来 , 我校学子在高考中闪烁着熠熠光芒 , 仪陇中学近100名学生考入清华北大本科或研究生” 。 每天 , 学生们都要从这块“荣誉榜”前经过 。

在教学楼 , 也垂挂着励志的条幅 , 学生们只要走出教室 , 站在走廊上就能看到:全力以赴天天进步 , 无所畏惧势不可挡;今日疯狂 , 明日辉煌;知识改变命运;勤奋获得光彩……

文章图片

仪陇中学新校区教学楼垂挂的条幅

仪陇中学的一位领导告诉红星新闻采访人员 , 学校里5000多名在校生 , 大部分来自农村 。 一位高二年级的班主任老师说 , 在黄国平求学的那个年代 , 其实很多农村孩子都有过类似的经历 , 只不过黄国平的家庭情况更加特殊和具体 。 通过读书“走出去” , 一直都是当地很多农村家庭孩子求学的信念 。

在仪陇中学公众号发布的一篇题为“祝福黄国平 , 愿所有少年都能找到理想植根的土壤”的文章中写道:“在近百年的历史中 , 从仪中走出去的学子数不胜数 。 我们无法去准确统计这些学子中有多少是像黄国平一样 , 在苦难中开花 , 而后在各个行业表现优异 。 ”

老 家

乡亲们用他激励儿孙

“那个娃儿 , 读书吃得苦的很哦”

“作为农村人来说 , 都希望儿女能够靠读书走出去 , 不会像我们一样留在农村里挖泥巴 。 ”历史上的仪陇县 , 是一个国家级贫困县 , 2018年7月31日 , 四川省政府常务会议批准15个县退出贫困县序列 , 其中就包括仪陇县 。

在仪陇县当地一本名为《破茧之旅》的书中 , 记录了仪陇县当年将县城从金城镇搬至新政镇的艰难历史 , “从2003年12月正式动工建设 , 到2005年9月实现整体搬迁 , 仪陇人民用了不到两年的时间 , 克服了时间紧、任务重、资金缺、交通条件差等重重困难……”

最近几天 , 黄国平的老家炬光村十分罕见地迎来了一拨又一拨的采访人员 。 黄小林对“采访人员”并不陌生 , 几年前 , 他带领村民修路 , 曾接受县电视台采访人员采访 , 当他第一次看到这么多说普通话的采访人员 , 难免有些紧张 。

黄小林是仪陇县炬光农村社区委员会的监委 , 按辈分 , 从村里走出去的黄国平要管他喊叔 。 谈起黄国平当年在村里的生活学习情况时 , 这个50多岁的男子不乏赞美之词 ,“那个娃儿 , 读书吃得苦的很哦……”

文章图片

黄国平小时候生活的村庄

黄小林今年50多岁 , 他的儿子跟黄国平的年龄相仿 。 当年 , 儿子从家走路去学校读书 , 都要经过黄国平家门口 , 但儿子成绩一般 。 他曾带儿子去黄国平家看其生活环境 , 晚上看到黄国平打着火把在水田里夹黄鳝 , 还把儿子拽到田埂上去看 , 他希望儿子能以黄国平为学习榜样 。

“那个时候 , 我们这边农村的人都穷 , 只是和黄国平家里相比 , 我们又要好一些 。 作为农村人来说 , 都希望儿女能够靠读书走出去 , 不会像我们一样留在农村里挖泥巴 。 ”黄小林说 , 无论是过去 , 还是现在 , 靠在地里刨食的人们 , 都会想着如何走出这片山 。 读书 , 是人们不约而同的共识 , 就如同黄国平在“致谢”中写到的那样:“把书念下去 , 然后走出去” 。

但儿子终究未能如他所愿 , 初中毕业便不愿继续读书 。 黄小林为儿子谋求其他出路 , 当兵、学汽修……最终 , 儿子决定学厨师 。 黄小林想了想 , 学厨也是门手艺 , 他去营山县城给儿子找了位“师傅” , 交了8000元学费 。

现在 , 黄小林的儿子在老家镇上经营着一家餐馆 。 黄小林和老伴在村里种了一些蔬菜 , 平时在场镇上照顾孙子 。 有时候 , 他会搬出黄国平的例子讲给孙子听 , 就像当年劝勉儿子好好学习一样 , 他希望孙子们能有所触动 。

让他欣慰的是 , 孙子目前的学习成绩还不错 。

同 乡

“走出去”的路 , 走得不一样

读书改变命运的不少 , 也有人打工创业

“有时候会想 , 如果当初放弃了读书 , 现在会是什么样子 。 ”几年前 , 黄国平的同乡、在外打工多年的何建军回到了炬光村 。 他在村里开了养猪场 , 几年后又承包土地建好了柑橘园 。

何建军 , 是村里没能靠读书“走出去”的人之一 。 他今年34岁 , 和黄国平同龄 , 读书时比黄国平高一届 。 因为同村 , 两人偶尔也会在一起玩 。

“我们都是农村的娃 , 很多家里条件都不好 , 但他家条件特别恼火 。 ”何建军也曾被父母寄予厚望 , 但他读完高一就放弃了继续读书的信念 。

“不想读了 。 ”何建军说 , 离开学校后 , 他去沿海城市进厂 , 后来开始做生意 。 2015年 , 响应回乡创业的号召 , 他回村办养猪场 , 两年前又在村里承包土地建起柑橘园 。

“虽然读书不得行 , 但创业做事情 , 我还是很踏实的 。 ”何建军告诉红星新闻采访人员 , 他在农村创业也能带动当地老百姓发展增收 , 从这个角度而言 , 自己虽在读书上没有取得多大成就 , 但现在做的也是一件很有意义的事 。

文章图片

炬光村

27岁的晏勇 , 也是他所在村里为数不多靠读书“走出去”的人之一 。 他比黄国平小几岁 , 但此前并不知道对方 。 刚过去的这个周末 , 他在网上看到黄国平的那篇论文“致谢”文章 , 发现他竟然是老乡 。

晏勇是仪陇县保平镇人 , 当年读书也想着有朝一日能够“走出去” 。 看到黄国平的文章后 , 感触良多的他顺手转发到了朋友圈 。 让他意外的是 , 这篇文章在很短的时间里就收获了近80个赞 。

“我们农村娃娃家里没有其他背景人脉 , 只有靠读书走出去改变命运和人生轨迹 , 真得不容易 。 ”晏勇曾对老家周边同龄人做过一些了解 , 像黄国平家当年的那种情况 , 可能很多人在十五六岁就出去打工了 , “他(黄国平)能够在那种环境下还坚持读书的梦想 , 是非常难能可贵的 。 ”

“农村的孩子 , 都很难 。 但读书只要熬出来就好了 。 ”晏勇说 , 当年上高中前 , 一场火灾让家变得一无所有 , 母亲不得不随父亲外出打工 , 高考结束后 , 父亲又查出心脏病……上大一的学费是找亲戚筹的 , 最后他通过生源地仪陇县当地相关部门申请了助学贷款 , 并在学校以奖学金 , 勤工俭学 , 打工等方式维持个人生活开销 。

去年 , 晏勇研究生毕业 , 并通过考试顺利留在西南大学担任专职辅导员 。

晏勇说 , 回顾大学以来的求学经历 , 国家生源地助学贷款对自己来说就是“雪中送炭” 。

来自仪陇县铜鼓乡的小周 , 有时候会想 , 如果当初放弃了读书 , 现在会是什么样子 。 他自幼失去母亲 , 父亲在煤矿挖煤供他读书 。 2013年第一次参加高考没考上 , 复读后又因志愿填报失误落榜 。

“当时我放弃了 , 出去打了一个月的工 , 老师劝我回来读书 , 后来终于如愿考上一所重点院校 。 ”小周说 , 自己小时候的家庭也很困难 , 爷爷曾靠卖粮给自己交资料费 ,每周去学校背着5斤大米蒸饭 , 从家里带咸菜 , 每周两块5毛钱零花钱……这些经历都激励他一心想着要好好读书走出去 。

去年 , 小胡靠着助学金在西南石油大学完成了研究生学业 , 毕业后去新疆上班 , 工资还不错 。 小胡说 , 打算将来给父母买一套房 , 因家里经济困难 , 弟弟读的是免费师范生 , 还没毕业 。 毕业后可能会在县城或乡村当老师 , 到时弟弟如果要买房 , 自己也要拉扯一把 。

这个和黄国平来自同一个镇上的小伙 , 在朋友圈写道:“生活从来不易 , 越是艰难苦恨 , 越是发愤图强” 。

渴 望

当地教育投入明显增长租房陪读 ,

家长越来越重视孩子读书

“他心中有光 , 他在风雨泥泞中挣扎 , 从不放弃学习 , 所以成功是必然的 。 ”在红星新闻采访人员的走访中 , 不可否认的是 , 无论是政府 , 还是家长 , 仪陇当地对教育的重视与投入都在明显增长 。

炬光村所在的仪陇县永光镇党委书记王伟荣 , 有20多年的乡镇工作经历 。 他告诉红星新闻采访人员 , 永光镇有1.7万余人 , 务工是全镇人民的主要收入来源 , 养殖只是村民家庭收入的一个补充 , 常年留守老家的人只有5000多人 。

王伟荣发现 , 五六年前 , 不少原本在村里生活的人 , 选择到镇上、县城或是南充租房(包括买房) , 而主要目的 , 是为了方便照顾陪伴孩子学习 , “农村家庭 , 现在对于孩子的教育越来越重视 。 ”

不只是家庭的重视 。 王伟荣说 ,这几年 , 随着当地脱贫攻坚的深入 , 政府对教育方面的投入也是空前 , 翻修校舍 , 增添教育设备 , 孩子们上学的条件越来越好 。

据仪陇县教育局提供的数据显示 , 目前全县义务教育阶段适龄儿童少年9.8万人 , 其中建档立卡学生1.1万人 , 均正在接受或已完成义务教育 , 控辍保学达标率100% 。 脱贫攻坚以来 , 全县普惠性项目年均资助各类贫困学生8.9万人次 , 年均累计资金达到1.06亿元 , 做到了精准资助、应助尽助 。

仪陇县教科体局局长王英龙说 , 黄国平作为贫困家庭的孩子 , 因为他心中有光 , 那是信念 , 那是梦想;他在风雨泥泞中挣扎 , 从不放弃学习 , 那是坚持 , 那是执着 , 所以成功是必然的 。 通过这个事例也可以看出 , 人只要有理想信念 , 能够坚持 , 他一定能够成功的 。

文章图片

仪陇中学新校区(仪陇中学供图)

但在另一方面 , 一个不容忽视的事实也依然存在 , 那就是农村留守儿童的“困境” 。 一位网友发文说 , 农村孩子想走出大山 , 实属不易 , 很多家长出去打工 , 希望给孩子提供更好的物质基础 , 却忽略了孩子的感受 , 让他们成为了留守儿童 , 导致越来越多的农村孩子沉迷于网络和手机……其呼吁家长们更多关注孩子的思想 , 陪孩子一起成长 。

对此 , 在接受红星新闻采访人员采访时 , 一位在仪陇县城教书的高中班主任老师说 , 从某种程度而言 , 农村的苦难确实能刺激孩子想着“走出去” , 但与城里孩子相比 , 不少农村孩子的学习努力程度根本不及城里的孩子 , 他们的父母外出打工 , 留下爷爷奶奶照顾 , 虽然父母会在经济上尽量满足孩子 ,但因陪伴的缺失 , 孩子自控能力差 , 最后学习成绩下降 。

去年 , 黄国平的同乡、在外打工多年的何建军和妻子在仪陇县城买了房 , 希望能为两个孩子提供更好的教育环境 。 平时 , 他在村里经营事业 , 妻子则在城里专门照顾孩子读书 。

他把当年父母常说给他听的那句“好好读书 , 将来走出去” , 讲给自己的孩子听 , “不管怎么样 , 多读点书 , 总是好的 。 ”

【仪陇县|刷屏的中科院博士走出的那片“山”……】红星新闻采访人员 王超

推荐阅读

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证

- 预售|5599 元起,联想小新 Pro 16 锐龙独显版开启预售:2.5K 高刷屏

- 数据|天问一号火星离子与中性粒子分析仪首个成果面世

- 双高|荣耀 Magic V 折叠屏曝光:搭载骁龙 8 Gen1,90Hz+120Hz双高刷屏

- 大叔|从治愈到共振,网易云音乐的刷屏套路升级了

- 旗舰|消息称荣耀 Magic V 折叠屏手机搭载高刷屏,支持 66W 快充

- 技术|厦大研发杀毒仪“秒杀”新冠病毒

- IT|知情人士:恒驰汽车量产下线仪式可能要到明年初

- 惠济区|“庆元旦,迎新年”——惠济区青寨小学举行庆元旦主题升旗仪式