文章图片

今天

注定是一个属于星辰大海的日子——

第6个“中国航天日”

从今天起

我国首个火星车有了一个浪漫的名字

“祝融号”

听到这一消息

“火星人”、“三体人”纷纷发来贺电

文章图片

在这一天

我们不能忘记一代代中国航天人

钱学森、杨利伟、聂海胜……

当然

还有那个一门心思要上天的明朝人

文章图片

“明朝的伊卡洛斯”

故事发生的时间

已经在岁月流转中无从考证

让我们姑且设定在明朝

一个普通的小男孩

降生在某个家里有矿的土豪府上

他既非骨骼精奇的练武奇才

也不是过目不忘的科场学霸

但身为标准的富N代

他仍然可以用遍地撒币的方式

在仕途中一路“绿灯”、全程“开挂”

文章图片

然而

就在人生中的第一个十字路口

他却做出一个“违背祖宗的决定”——

“文理分科”时

果断选择了与官场无缘的理科

在家人眼里

他变得越来越五迷三道

不仅把书房改造成了火药实验室

而且每天砸钱鼓捣“火箭”

搞得附近的街坊个个提心吊胆

文章图片

更令家人头秃的是

在那个不时火花四溅的实验室里

他一宅就是一整天

晚上则爬上房顶以45度角仰望星空

【新知|【新知】这个明朝人,为何一门心思要上天?】开心得像个三百斤的熊孩子

终于 , 到了人生中的某一阶段

他的亲人都已离他而去

那个持续数十年的神秘实验

也已取得突破

他望着天空下定决心:是时候走了

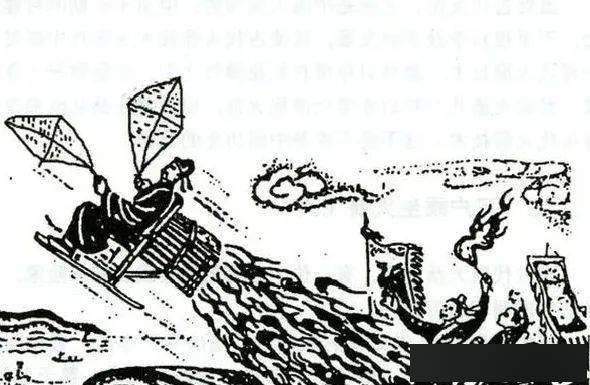

于是

他将一架绑有47支火箭的蛇形飞车

从实验室里搬出来

自己则手持两个大风筝坐于其上

命令仆人点燃第一排火箭

不肯从命的仆人

最终在主人的强硬态度下屈服

颤巍巍地点燃了火线

他大概不知道

自己在那一刻见证了历史

文章图片

飞车在第一排火箭的推动下

像一支窜天猴一样瞬间起飞

一路火花带闪电的奇景

令街头熙来攘往的人群

齐刷刷地以45度角仰望天空

但就在第二排火箭引燃后

似乎已注定的悲剧发生了

目瞪口呆的人们看到

那个突然蹿上天空的“不明飞行物”

变成了一团坠落的火焰

文章图片

在从天空坠落的过程中

那个一门心思要上天的男人

或许并没有太多遗憾

或许他的心里想的是

人类的目光 , 终于再次回到天上

万户飞天是“舶来品”?

博学如你

想必对这个神奇的故事并不陌生——

万户飞天

如今 , 这个“明朝的伊卡洛斯”

已被誉为“世界航天第一人”

他的雕像

矗立在西昌卫星发射中心的主题公园

他的名字

被用来命名月球环形山

而他本人 , 则成了一个“哥的传说”

文章图片

西昌万户雕像

很遗憾 , 我们不得不承认

万户飞天的故事确实是一个传说

至少是未经证实的传说

甚至

这个传说还极有可能是“舶来品”

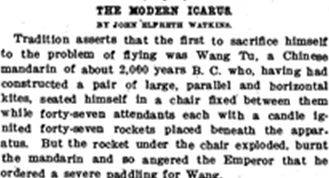

据美国学者弗兰克·温特考证

万户飞天故事的最早版本

来自1909年的《科学美国人》杂志

背景设定在公元前2000多年

男主不叫万户 , 而叫“Wang Tu”

文章图片

有网友从旧杂志网上找到原文

“Wang Tu”是一名中国官员

因“火箭椅”起飞失败而被皇帝惩罚

这就非常离谱了

公元前2000多年 , 别说“火箭”

连椅子都还没有“中国制造”

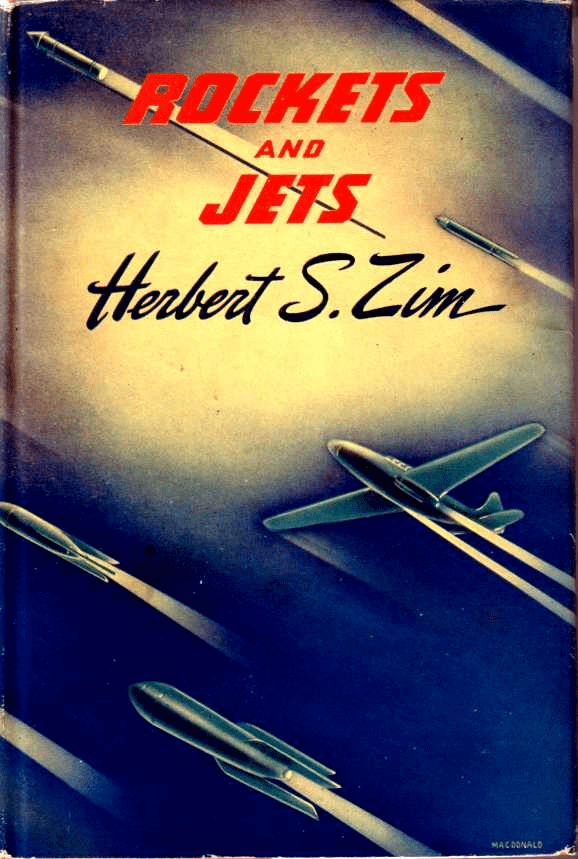

而最流行的版本则来自

美国科普作家赫伯特·基姆出版的一本书

故事的背景设定在公元1500年

主角变成了“Wan Hoo”

这次“火箭椅”成功起飞 , 但中途自爆了

文章图片

赫伯特·基姆《火箭与喷气式飞机》书影

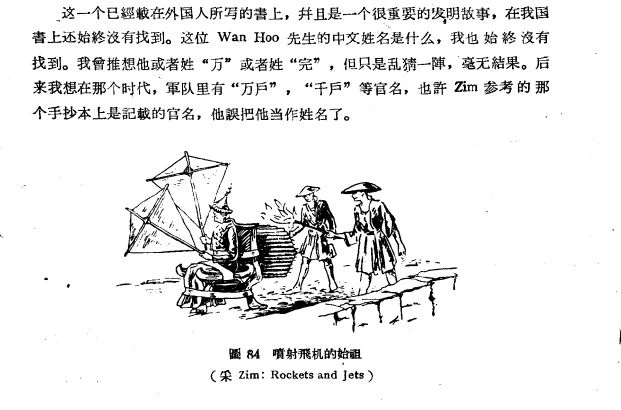

在国内

机械学大师刘仙洲可能是最早

留意到万户故事的人

他在上世纪30年代将“Wan Hoo”

译为“万户” , 并认为是官职名

文章图片

刘仙洲《 中国机械工程发明史》书影

但著名科技史专家潘吉星则认为

“万户”在明初已改称“都指挥使”

不可能是官职名

此外 , 鉴于万户故事不见于任何汉语文献

他建议将“Wan Hoo”暂时译为“万虎”

就这样

万户飞天的故事版本比“罗生门”还多

而本文开头的“理科男孩”故事

则是在中国航空事业先驱王士倬

讲给学生钱学森的版本基础上脑补的

不言而喻 , 王士倬用这样的历史故事 , 鼓励钱学森继续实现中华民族的飞天梦 。

——叶永烈《走近钱学森》

是否“舶来” , 或许并不重要

经过几十年的“演义”

万户飞天的故事不仅版本越来越多

剧情也一个比一个离奇

有人说他曾向朱元璋献上秘制火器

有人说他飞天是为解围城之困

甚至他的名字

也从万户变成了坊间流传的“陶成道”

而且还配上了一段汉文记载

很有趣 , 不过

这些脑洞大开的“考证”并没有依据

文章图片

山东科技馆里的万户飞天雕塑

万户其人其事 , 暂时无法确证

但值得一提的是

各个版本的时代背景大多都在明朝

那么问题来了:为什么非得是明朝

武力值爆表的唐朝不香吗

这就要来点硬核知识了

大约在宋末至明初之间

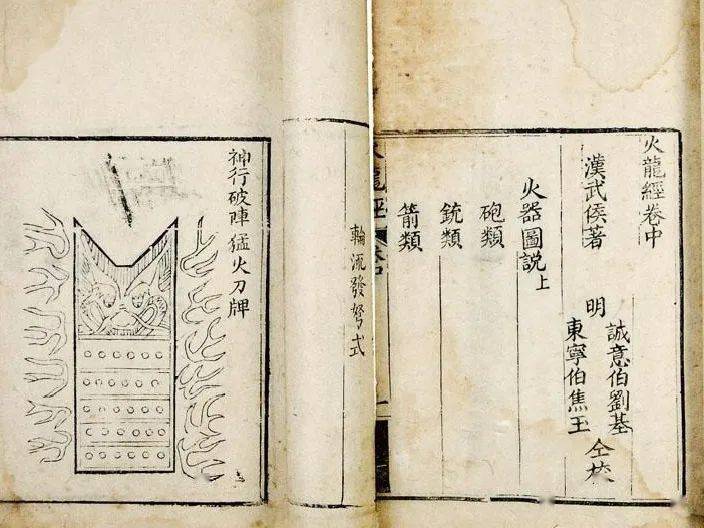

一本划时代的火药学神作——《火龙经》

横空出世 , 并且署名诸葛亮

这当然是瞎扯 , 靠谱的说法是刘伯温

文章图片

《火龙经》书影

这似乎

为万户飞天的壮举做了理论准备

而在应用方面

朱元璋在与蒙元大军作战时

曾大量使用一种“新型火炮”

据李约瑟考证

明朝时还出现一种“大型二级火箭”

在发射中可分两步点燃

火箭上配有双翼 , 形如飞鸟

像不像钱学森版本中的蛇形飞车?

文章图片

李约瑟《中国古代科技》插图

话说回来 , 对于我们来说

万户飞天的故事

无论是科学寓言还是真实历史

无论是“出口转内销”还是“舶来品”

其实都并不重要

重要的是

这个故事在我们的演绎与重构中

被寄予了中国人自古就有的

探索星空、开拓未来的精神

成为鼓舞一代代中国航天人的精神财富

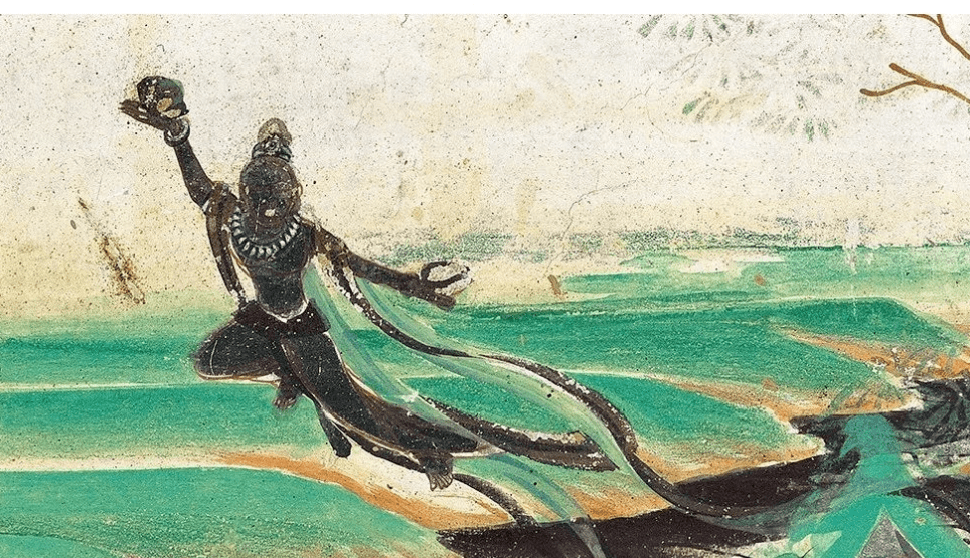

文章图片

莫高窟第172窟“飞天” 。 图/莫高窟微信公众号

正如我们愿意相信

嫦娥奔月的神话、墨子乘鸢的传说

我们也愿意相信

那个网上流传的

不靠谱但很诗意的后续故事——

钱学森继承了老师的传统

继续向年轻一代讲述万户的故事

讲到起飞后 , 他沉默良久

学生急问:“后来呢?”

“后来 , 他长眠在鲜花盛开的万家山”

参考资料:

祝淳翔:《历史的吊诡:万户迷思》

叶永烈:《走近钱学森》

李约瑟:《中国古代科技》

来源 | 羊城晚报、金羊网、羊城派

文图 | 羊城晚报全媒体采访人员 谢杨柳

编辑 | 天骄

校对 | 李红雨

审签 | 周乐瑞

猜你喜欢

按以下步骤

把羊晚君设为“星标”

推荐阅读

- 于本|豆瓣 App 安卓新版本 7.20.0 测试

- 苏宁|可循环包装规模化应用 苏宁易购绿色物流再上新台阶

- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌

- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力

- 生活|数字文旅的精彩生活

- 解决方案|【干货】反渗透设备结垢原因及解决方案

- 手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗?| 见智研究

- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证

- 智能化|龙净环保:智能型物料气力输送系统的研究及应用成果通过鉴定

- 爆发|中信证券:自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发